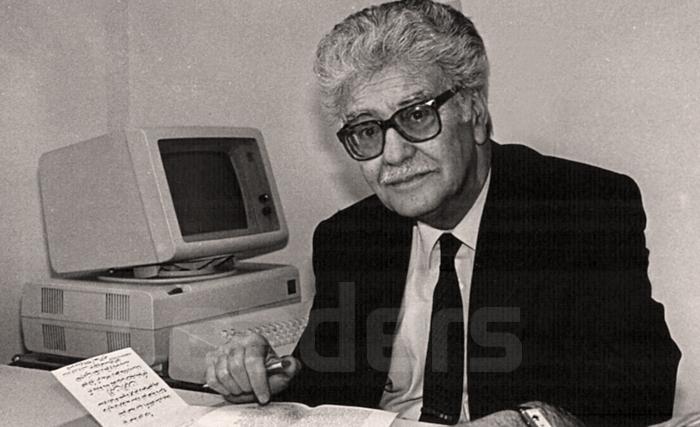

Ahmed Ben Salah: un homme d’Etat au destin contrarié

Par Slaheddine Belaïd - Il y a cinq ans, le 16 septembre 2020, la Tunisie perdait, en Ahmed Ben Salah, l’un de ses hommes politiques les plus brillants, le seul avec Bourguiba à avoir été porteur d’un projet de réforme en profondeur de la société tunisienne. Si le père de la nation entendait agir avant tout sur les mentalités en s’attaquant aux archaïsmes d’ordre religieux ou coutumier qui entravaient depuis des siècles la modernisation de la société tunisienne, Ben Salah ambitionnait de lui faire adopter un modèle de développement économique et social assurant une répartition équitable des richesses produites. Propulsé à la tête d’un super ministère regroupant le Plan, les Finances et l’Economie, Ben Salah va, durant la décennie 1960, mettre ses idées en pratique à travers ce que l’on a appelé la politique de « collectivisation ». L’arrêt brutal de cette expérience décidé par le Président Bourguiba en septembre 1969 sonnera le glas de la carrière politique d’Ahmed Ben Salah. Exilé en Europe après son évasion de la prison civile de Tunis en 1973 et sa fuite rocambolesque en Algérie, il ne pourra rien entreprendre contre le régime de Bourguiba et encore moins contre celui de Ben Ali malgré sa réhabilitation par ce dernier en 1988. Le parti qu’il a créé depuis l’étranger – le MUP (Mouvement de l’Unité Populaire) – a été interdit en Tunisie et ses principaux dirigeants traduits en justice et condamnés à des peines de prison.

Par Slaheddine Belaïd - Il y a cinq ans, le 16 septembre 2020, la Tunisie perdait, en Ahmed Ben Salah, l’un de ses hommes politiques les plus brillants, le seul avec Bourguiba à avoir été porteur d’un projet de réforme en profondeur de la société tunisienne. Si le père de la nation entendait agir avant tout sur les mentalités en s’attaquant aux archaïsmes d’ordre religieux ou coutumier qui entravaient depuis des siècles la modernisation de la société tunisienne, Ben Salah ambitionnait de lui faire adopter un modèle de développement économique et social assurant une répartition équitable des richesses produites. Propulsé à la tête d’un super ministère regroupant le Plan, les Finances et l’Economie, Ben Salah va, durant la décennie 1960, mettre ses idées en pratique à travers ce que l’on a appelé la politique de « collectivisation ». L’arrêt brutal de cette expérience décidé par le Président Bourguiba en septembre 1969 sonnera le glas de la carrière politique d’Ahmed Ben Salah. Exilé en Europe après son évasion de la prison civile de Tunis en 1973 et sa fuite rocambolesque en Algérie, il ne pourra rien entreprendre contre le régime de Bourguiba et encore moins contre celui de Ben Ali malgré sa réhabilitation par ce dernier en 1988. Le parti qu’il a créé depuis l’étranger – le MUP (Mouvement de l’Unité Populaire) – a été interdit en Tunisie et ses principaux dirigeants traduits en justice et condamnés à des peines de prison.

Ce n’est qu’en 2011, quelques semaines après la fuite de Ben Ali en Arabie Saoudite, que le MUP sera autorisé à exercer son activité; dans le maelstrom politique provoqué par la révolution de «jasmin», sa voix ainsi que celle de son président, Ahmed Ben Salah, resteront inaudibles.

1 - Les débuts de Ben Salah

Issu d’une famille de Moknine connue pour son militantisme, Ahmed Ben Salah est entré très jeune en politique; encore élève au collège Sadiki, il prend la tête de la jeunesse scolaire destourienne puis, une fois installé en France pour ses études supérieures, il se voit chargé durant l’année 1947 d’assurer la liaison entre le souverain Moncef Bey en exil à Pau et les dirigeants du Néo-Destour. Il n’avait alors que 21 ans. Il adhère à l’UGTT en 1948 et se fait élire comme délégué représentant le syndicat des enseignants au congrès de la centrale syndicale de mars 1951. Au lycée de Sousse où il avait été professeur d’arabe jusqu’à la fin de l’année scolaire 1950/51, ses anciens élèves se souviennent de lui comme d’un homme à la forte personnalité, au verbe haut et à la répartie cinglante. Toutes ces qualités que la maturité n’a fait que renforcer, feront de Ahmed Ben Salah un redoutable «debater» au sens américain du terme c’est-à-dire quelqu’un capable d’imposer son point de vue dans les débats publics nonobstant les arguments que peuvent lui opposer ses contradicteurs.

Farhat Hached fut le premier à prendre la mesure de l’énorme potentiel d’Ahmed Ben Salah et de la plus-value qu’il peut apporter à l’action de l’UGTT tout en étant conscient du danger que la forte personnalité et la fougue du personnage pourrait faire courir à la cohésion du mouvement syndical. Dès le congrès de 1951, Ahmed Ben Salah s’est distingué en s’opposant au projet de résolution d’affiliation de l’UGTT à la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) préconisé par Farhat Hached et soumis au congrès pour approbation; le leader syndicaliste estimait avec raison que cette instance était plus à même de soutenir les revendications des nationalistes tunisiens que la Fédération Syndicale Mondiale d’obédience communiste à laquelle l’UGTT avait adhéré en 1949. Faisant preuve d’un activisme débordant, Ahmed Ben Salah était arrivé à rallier une majorité de congressistes contre le projet d’adhésion à la CISL et voulait faire voter une résolution dans ce sens. Il a fallu toute la pondération de Farhat Hached et son sens de la pédagogie pour expliquer dans un long discours didactique les raisons objectives qui poussent à opter pour l’adhésion à la CISL et obtenir, finalement, le vote de la résolution initiale. A la CISL, l’adhésion de l’UGTT est très bien accueillie; elle vaut à son artisan, Farhat Hached, l’honneur d’être élu au comité exécutif de l’organisation internationale. On lui demande, en outre, de proposer un cadre de l’UGTT pour un poste de délégué au siège de la CISL chargé des relations avec l’ensemble des syndicats autonomes africains(1). Farhat Hached en profitera pour éloigner Ahmed Ben Salah de la scène tunisienne tout en lui offrant un poste à la hauteur de son talent. Ce choix s’avèrera particulièrement profitable à la Tunisie ; très actif, comme à son habitude, Ben Salah nouera à Bruxelles de solides amitiés avec d’éminents leaders syndicalistes et politiques européens qui apporteront un soutien précieux à la cause tunisienne lors de la dernière phase de la lutte pour l’indépendance.

L’assassinat de Farhat Hached, début décembre 1952, a créé un grand vide au sein de l’équipe dirigeante de l’UGTT; traumatisés et désemparés par ce crime odieux, les quelques responsables encore en liberté, parèrent au plus pressé en chargeant Mohamed Kraïem - jeune syndicaliste âgé de 24 ans au moment des faits - d’assurer l’intérim du secrétaire général en attendant le retour de conditions politiques et sécuritaires permettant la tenue du congrès de l’organisation syndicale. Dans le climat de terreur qui s’était instauré à la suite de l’assassinat de Farhat Hached(2), le secrétaire général intérimaire ne pouvait que faire profil bas, réduisant ses activités à la gestion des problèmes quotidiens de l’organisation syndicale. Il arrivait, néanmoins, par des voies détournées, à maintenir le contact avec Ahmed Ben Salah à Bruxelles. Les deux hommes se rencontrèrent à l’occasion du congrès de la CISL qui s’est tenu à Stockholm en juillet 1953. Impressionné par le dynamisme et l’efficacité de son aîné dans les sphères internationales, Mohamed Kraïem voit en Ben Salah un candidat valable pour prendre la suite de Farhat Hached à la tête de l’UGTT. De retour à Tunis, il va chercher à obtenir l’accord de ses pairs sur un programme d’action comportant:

Primo: la convocation, le plus tôt possible, du congrès de l’UGTT en vue de renouveler les instances statutaires de l’organisation syndicale à savoir la Commission Administrative et le Bureau Exécutif, et

Secundo: le soutien de la candidature de Ahmed Ben Salah au poste de secrétaire général.

Le consensus sur ces deux points ayant été acquis en avril 1954, la date du congrès fut fixée au 1er juillet suivant. Dans l’intervalle, il fut convenu entre Kraïem et Ben Salah de rendre visite à Habib Achour à Mahrès où il était assigné à résidence. C’est lors de cette entrevue que c’est joué le premier acte de la rupture entre les deux leaders syndicalistes. Dans son livre-mémoires «Feuillets de vie. Du mouvement syndical au gouvernement», Mohamed Kraïem écrit ceci : «Ben Salah déclara solennellement à Achour qu’il le considérait comme le véritable Secrétaire Général et que son rôle consistait à assurer l’intérim jusqu’à sa libération». Or, l’on sait qu’il n’en fut rien ; non seulement Ben Salah se fera élire haut la main comme Secrétaire Général de l’UGTT lors du congrès de 1956, mais il s’arrangera pour que son rival ne figure même pas au Bureau Exécutif. L’opposition entre les deux hommes entrainera la centrale syndicale et avec elle tout le pays dans une spirale de troubles pendant près de deux décennies.

Moins d’un mois après l’élection d’Ahmed Ben Salah comme Secrétaire Général de l’UGTT, la Tunisie va connaître un de ces moments exceptionnels qui changent le cours de l’histoire : le 31 juillet 1954, Pierre Mendès-France se présente au palais de Carthage pour annoncer à Lamine Bey la reconnaissance par la France de l’autonomie interne de l’Etat tunisien. Pour Ben Salah, il ne fait pas de doute qu’il s’agit là d’un premier grand succès de la stratégie du Néo-Destour qui devrait mener, à plus ou moins brève échéance, à l’indépendance complète. Ayant été éloigné de la scène politique tunisienne durant la phase décisive de la lutte nationale, il sait qu’il ne pourra pas jouer, à titre personnel, les premiers rôles dans l’étape intermédiaire qui s’ouvre. Par contre, l’UGTT en tant qu’organisation nationale se doit d’accompagner le processus de mise en place de l’autonomie interne et de se préparer, d’ores et déjà, à prendre sa part dans l’édification du nouvel état tunisien d’après l’indépendance. S’il se range sans hésiter du côté de Bourguiba dans le conflit qui l’oppose à Salah Ben Youssef, le Secrétaire Général de l’UGTT aura la sagesse de maintenir la base syndicale en dehors des affrontements meurtriers qui vont surgir entre les partisans de l’un et de l’autre leader destourien.

De juillet 1954 jusqu’à la tenue du VIème congrès de l’UGTT en septembre 1956, Ben Salah va travailler à renforcer son emprise sur les structures de l’organisation syndicale dont il va étoffer la direction centrale par un grand nombre de jeunes universitaires; il lance, en même temps, les travaux d’élaboration d’un plan de développement économique et social dont il veut faire le fondement théorique de l’action syndicale pour la période à venir.

L’équipe de jeunes intellectuels constituée à cet effet sera encadrée par le professeur Gérard de Bernis, un économiste de gauche ami de Ben Salah qui était, à cette époque, enseignant à l’Institut des Hautes Etudes de Tunis. Le rapport économique qui sera présenté au VIème congrès de l’UGTT s’inspire largement des thèses élaborées par le professeur de Bernis à l’usage des pays en voie de développement. Ce dernier préconisait, notamment, le recours au dirigisme économique ainsi qu’au concept de «l’industrie industrialisante» qui sera appliqué à grande échelle par l’Algérie après l’indépendance. Lorsqu’il sera appelé à diriger l’économie tunisienne dans les années 1960, Ben Salah appliquera presque intégralement les recommandations du rapport économique de l’UGTT. Ayant gardé, jusqu’à ce jour, une copie de ce rapport qui m’avait été remise par le syndicaliste Mohamed Guettat à Sousse peu avant la tenue du congrès, je ne résiste pas à la tentation d’en reproduire les deux extraits suivants tant ils sont révélateurs de la continuité de pensée chez Ahmed Ben Salah.

- A propos du Plan, on y lit: «La revendication essentielle de l’U.G.T.T. dans son congrès de 1956 est l’élaboration d’un plan de développement économique et social. Elle subordonne toutes les autres revendications à cette exigence fondamentale qui les résume toutes»,

- Et à propos du système coopératif: «l’U.G.T.T. considère qu’un développement économique véritablement démocratique doit s’appuyer sur l’application de la coopération et la généralisation de coopératives sous toutes leurs formes… Ce n’est donc pas seulement la création de coopératives isolées que nous recherchons mais l’instauration d’un véritable système coopératif qui assurera d’une manière efficace l’intégration économique de la Tunisie.»

Ahmed Ben Salah envisageait, au départ, la possibilité d’une association entre l’UGTT et le Néo-Destour dans une formule proche de celle du parti travailliste anglais ou de certains partis socialistes européens dont il avait côtoyé les dirigeants durant l’exercice de ses fonctions à la CISL. Ce n’était pas tout à fait conforme à la conception qu’avait Bourguiba des rapports qui devaient régir les relations entre le Néo-Destour et les organisations nationales ; ces dernières devaient, d’après lui, servir d’auxiliaires au parti – de courroies de transmission, diront certains - pour faciliter la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le domaines économique et social. Bourguiba considérait, en outre, que l’union de toutes les forces vives de la nation était impérative dans cette phase d’édification du nouvel Etat tunisien. L’élection de l’Assemblée Constituante fixée au 25 mars 1956 lui donne l’occasion de formaliser cette union par la création d’un Front National, regroupant autour du Néo-Destour l’UGTT, l’UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) et l’UNAT (Union Nationale des Agriculteurs Tunisiens). L’alliance ainsi constituée va présenter à l’élection une liste commune qui raflera la totalité des sièges. Ben Salah est élu premier vice-président de l’Assemblée Constituante, président de la commission d’élaboration de la Constitution, devenant ainsi l’un des personnages-clé de la scène politique tunisienne. Bourguiba lui fera, en outre, le cadeau de nommer quatre personnalités issues des rangs de l’UGTT dans le premier gouvernement de l’indépendance qu’il va présider à partir du mois d’avril 1956(3).

Cette période idyllique entre les deux hommes va prendre brutalement fin dans les semaines qui ont suivi le VIème congrès de l’UGTT, tenu fin septembre 1956. Bourguiba qui se tenait informé du déroulement du congrès constate avec inquiétude que le contrôle de l’organisation syndicale est entrain de lui échapper au profit d’Ahmed Ben Salah lequel entendait appliquer son propre agenda différent de celui du Néo-Destour. Il interrompt, alors, son séjour à Châtelguyon pour venir prononcer un discours devant les congressistes mais, pour une fois, il n’emporte pas l’adhésion de son auditoire qui reste majoritairement acquis à Ben Salah. De son côté, Habib Achour, candidat du Néo-Destour au poste de secrétaire général de l’UGTT essuie un échec cuisant; dernier élu, en nombre de voix, à la Commission Administrative, loin derrière Ben Salah, il ne fera pas partie du Bureau Exécutif de la centrale syndicale. Le co-fondateur de l’UGTT avec Farhat Hached, le meneur de la grande grève du 5 août 1947 à Sfax(4) se sent humilié par le résultat du vote; avec l’appui de quelques fidèles partisans, il décide de créer l’Union Tunisienne du Travail (UTT) pour concurrencer l’UGTT. Bourguiba soutient ouvertement Habib Achour allant jusqu’à lui offrir un siège pour héberger le comité du nouveau syndicat. Ben Salah ne semble pas s’inquiéter outre mesure de cette scission. Au début du mois de décembre 1956, il est en voyage au Maroc ; interrogé par un journaliste sur les priorités de la nouvelle direction de l’UGTT, Ben Salah aurait mis en avant le rôle du syndicat dans la défense des intérêts de ses adhérents et de l’ensemble des travailleurs tunisiens évoquant, au passage, la possibilité de recours à la grève en cas de besoin. Ce fut la déclaration de trop, celle qui aurait décidé Bourguiba à se débarrasser de Ben Salah. Avant même qu’il ne remette les pieds sur le sol tunisien, ce dernier est démis de son poste de secrétaire général par la Commission Administrative de l’UGTT réunie à l’initiative et sous la présidence du secrétaire général adjoint, Ahmed Tlili qui – rappelons-le – était, en même temps, membre du Bureau Politique du Néo-Destour(5).

L’UTT n’ayant plus de raison d’être, Bourguiba va engager fermement Habib Achour et Ahmed Tlili à procéder à sa fusion avec l’UGTT ce qui sera chose faite en septembre 1957 après que Achour et ses partisans les plus influents eurent été admis au Bureau Exécutif en tant que secrétaires généraux adjoints, Ahmed Tlili gardant son poste de secrétaire général(6).

2 - Ben Salah, super ministre de l’Economie Nationale

Bourguiba tirera de cette épreuve de force avec Ben Salah la même conclusion que Farhat Hached cinq ans plus tôt. Il a en face de lui un homme de conviction, intelligent et dynamique, capable de s’imposer dans les débats publics et de maîtriser les grands rassemblements politiques ou syndicaux, toutes qualités qui en font la graine d’un homme d’état. Faut-il l’exclure du jeu politique ou, au contraire, l’y intégrer pour mieux canaliser son activisme débordant ? Bourguiba va opter pour la deuxième solution qui lui paraît présenter moins de risques pour le régime qu’il est en train de mettre en place. Non seulement Ben Salah continue à siéger à l’Assemblée Constituante en tant que vice-président, président de la commission d’élaboration de la future constitution(7), mais il sera nommé, moins d’un an après son éviction de la direction de l’UGTT, comme Secrétaire d’Etat à la Santé, poste qu’il cumulera, quelques mois après, avec celui des Affaires Sociales. L’année 1961 verra sa consécration comme super ministre de l’Economie nationale: chargé du Secrétariat d’Etat au Plan en janvier, il terminera l’année à la tête des trois départements du Plan, des Finances et de l’Economie. Cette ascension vertigineuse semble due au fait que Ben Salah était le seul ministre à pouvoir présenter au Président de la République un plan de développement économique et social cohérent pour la Tunisie post-protectorat. Or, Bourguiba, comme beaucoup de grands hommes d’Etat n’est pas très versé dans les questions économiques(8). S’il a des idées claires sur les objectifs globaux et sur les grandes orientations de la politique économique et sociale à suivre pour sortir le pays de l’état de sous-développement, il ne peut entrer dans les modalités pratiques nécessaires à leur concrétisation. Le plan que lui présente Ahmed Ben Salah - celui-là même qu’il avait fait adopter par le congrès de l’UGTT de 1956 – lui parait répondre aux besoins du pays dans la phase actuelle. Bourguiba va donc, non seulement faire confiance à son ministre de l’Economie pour l’application de ce plan de développement, mais va, en outre, lui apporter un soutien constant à toutes les étapes de sa mise en œuvre.

3 - Evaluation de l’expérience collectiviste

On a beaucoup polémiqué sur l’expérience collectiviste des années 1960 et sur les causes de son échec. Les inconditionnels de Ben Salah maintiennent mordicus que la mise en place du système coopératif aurait été couronnée de succès sans la volte-face du Président Bourguiba qui, après avoir approuvé la décision de généraliser la coopération à l’ensemble du secteur agricole a décidé en septembre 1969 d’en arrêter l’exécution. S’il y a eu échec, la responsabilité en incombe, par conséquent, au chef de l’Etat en premier lieu. Cette argumentation est contredite par plusieurs faits avérés. En effet, c’est Ben Salah lui-même qui, lors du congrès constitutif de l’Union Nationale de la Coopération tenu le 25 janvier 1969, avait annoncé la décision de transformer les Coopératives de service du Sahel et du Cap-Bon en unités de production. Dès le lendemain, un grave incident a éclaté à Ouerdanine lorsqu’une équipe diligentée par les autorités était venue démolir les tabias (haies de cactus) délimitant les propriétés agricoles privées. Il y eut des morts et des blessés parmi la population qui tentait de s’opposer à l’opération. Ben Salah, natif d’un village du Sahel, ne pouvait pas ignorer ce que représente pour les petits agriculteurs de la région la possession de quelques dizaines de pieds d’oliviers: plus que d’être, la plupart du temps, leur unique source de revenus, elle leur confère un statut social dont la perte équivaut à une déchéance qui les réduirait à la condition d’ouvriers agricoles voire même à celle d’indigents. Ce dont les petits oléiculteurs du Sahel avaient surtout besoin c’est de coopératives de service pour la transformation et la commercialisation de leur production. A ce titre, l’huilerie ultra moderne que Ben Salah avait fait construire dans sa ville natale de Moknine avait été bien accueillie ; il en a été de même pour l’Office National de l’Huile créé en 1962 qui, en régulant le commerce de l’huile tant sur le marché intérieur qu’à l’export, permettait aux agriculteurs de récupérer une bonne partie de la marge commerciale sur leur produit qui, autrement, serait allée dans les poches des spéculateurs. Ce qui est valable pour l’oléiculture l’est aussi pour les autres sous-secteurs tels que la céréaliculture, l’élevage et la pêche ou l’arboriculture.

Sur un autre plan, la détérioration de l’état de santé du président Bourguiba victime d’une crise cardiaque en mars 1967 aurait dû inciter Ben Salah à modérer le rythme de la collectivisation et à s’assurer d’une adhésion réelle de la part des populations concernées. Or, c’est exactement la position inverse qu’il adopte; craignant, probablement, une disparition soudaine du Président, Ben Salah veut rendre, au plus vite, irréversible le processus de collectivisation. A la fin du mois d’août 1969, il tente de faire entériner par Bourguiba un projet de loi portant généralisation du système coopératif à toutes les terres agricoles mais, cette fois-ci, il essuie un lourd échec dont il ne tardera pas à mesurer les conséquences dévastatrices. Dès le 8 septembre, Ben Salah est déchargé de ses responsabilités à la tête du ministère de l’Economie nationale qui est de nouveau éclaté en trois départements distincts: Plan, Finances et Economie. Deux mois plus tard, le 9 novembre 1969, il est démis du dernier poste qu’il occupait au sein du gouvernement, celui de ministre de l’Education Nationale. C’est le début d’une descente aux enfers qui culminera (si l’on me permet cet oxymore) avec la condamnation de celui qui était le deuxième homme fort du régime à dix ans de travaux forcés par la Haute Cour de justice pour « avoir sciemment induit en erreur le chef de l’Etat et porter ainsi atteinte aux intérêts supérieurs de la nation».

Pourtant, à y regarder de près, le bilan de la décennie Ben Salah est loin d’être négatif. Le premier grand acquis de cette période a été, incontestablement, la planification pluriannuelle des programmes économiques de l’Etat. C’est grâce à cet outil de gestion introduit par Ben Salah et perfectionné par une équipe de jeunes technocrates de talent que la Tunisie a pu traverser sans trop de dommages une décennie 1960 particulièrement difficile sur le plan économique. La coopération économique et financière avec la France suspendue, une première fois en 1961, suite à la crise de Bizerte a été totalement annulée en 1964 après la nationalisation par le gouvernement tunisien des terres agricoles appartenant aux étrangers. De plus, le gouvernement français a pris, en représailles, la décision de supprimer le régime douanier préférentiel accordé jusque-là aux produits tunisiens. L’exportation des produits agricoles – principalement le vin et les agrumes – est durement impactée par cette mesure. L’évacuation de la base de Bizerte fêtée comme une grande victoire politique, s’est soldée au plan économique par la perte de plusieurs milliers d’emplois dans la région sans compter le manque à gagner des commerçants de la ville privés de la frange de clientèle aisée que constituaient les militaires français et leurs familles. Or, malgré toutes ces conditions défavorables aux quelles il faut ajouter les habituels aléas climatiques, le taux de croissance annuel du PIB s’est établi à 5,7% durant la décennie 1960 contre 3,6% durant la décennie précédente. La planification qui se caractérise par une grande rigueur dans la détermination des objectifs économiques à atteindre et des ressources à mobiliser pour y arriver, s’est avérée un outil suffisamment flexible pour s’adapter aux imprévus d’ordre politique ou naturel qui ont affecté le pays durant cette période. Ainsi, grâce au fameux concept de l’industrie industrialisante cher au professeur De Bernis, il a été possible de compenser une grande partie des emplois perdus par la région de Bizerte grâce à la réactivation des chantiers navals de Sidi Abdallah et à l’implantation de grandes unités industrielles telles que la raffinerie de pétrole à Zarzouna et l’aciérie d’El Fouledh à Menzel Bourguiba. D’autres unités industrielles ont également été créées à l’intérieur du pays dont on peut citer l’usine de cellulose de Kasserine, l’un des premiers essais d’intégration de l’économie tunisienne.

Un autre point fort de l’expérience collectiviste a résidé dans la démultiplication des capacités de l’Administration en matière de développement économique par la délégation de pans entiers d’activité à des offices et des sociétés nationales. La STEG, la SONEDE, l’Office de Commerce, l’Office des Céréales et l’Office des Ports pour ne citer que quelques exemples ont été créés au cours de cette période. Dotées de la personnalité civile et de l’autonomie financière, ces entités devaient, par la souplesse de gestion qui leur était conférée, impulser efficacité et dynamisme à leurs secteurs d’activité respectifs. Celles qui disposaient de recettes propres devenaient, en outre, éligibles aux financements internationaux pour le développement de leurs outils de production ce qui permettait d’alléger le poids de la dette extérieure de l’Etat. Le cas de l’OPNT qu’il m’a été donné de connaître d’assez près me parait, à cet égard, tout à fait probant.

Slaheddine Belaïd

Septembre 2025

1. Dans les années 1950, la grande majorité des organisations syndicales africaines étaient contrôlées par les puissants syndicats des pays colonisateurs. La CISL souhaitait, probablement, que l’exemple de l’UGTT qui s’était affranchie de la tutelle de la CGT française en 1946, soit suivi par d’autres syndicats africains.

2. L’année 1953 a été marquée par la multiplication des assassinats politiques dont, notamment, celui de Chedly Kastalli, un collaborateur notoire le 1ér mai et celui du leader destourien Hedi Chaker le 13 septembre.

3. Il s’agit de Mustapha Filali à l’Agriculture, Lamine Chebbi à l’Enseignement, Ezzedine Abassi aux Travaux Publics et Mahmoud Khiari aux PTT.

4. La répression de cette grève par la police et l’armée françaises avait fait 26 morts et des dizaines de blessés dont Habib Achour lui-même.

5. C’est à la suite de ce limogeage brutal, que Ben Salah aurait prononcé devant des partisans venus le réconforter cette phrase devenue célèbre : « Passez entre les clous en silence » مروا بين المسامير ساكتين (par référence aux passages cloutés réservés aux piétons).

6. Habib Achour était très réticent à l’idée de saborder l’UTT dont il voulait faire son fief ; il n’avait pas compris que, pour Bourguiba, la création de l’UTT n’était qu’une précaution supplémentaire au cas où la tentative d’exclusion de Ben Salah de son poste de Secrétaire Général de l’UGTT aurait échoué. C’est à cette occasion que Bourguiba aurait porté sur les deux hommes ce jugement particulièrement cynique : « Je n’ai pas de chance avec les dirigeants syndicalistes : l’un est une vipère et l’autre un âne ». Devenu maître à bord de l’UGTT dans les années 1970, Habib Achour déclarera devant un parterre d’intellectuels : « C’est vrai que je n’ai pas fait d’études, mais j’ai avec moi des collaborateurs qui ont des diplômes par couffins entiers ». (Allusion directe aux universitaires Taïeb Baccouche et Jounaidi Abdeljaoued, à l’époque membres des instances dirigeantes de l’UGTT)

7. Il s’agit de la commission qui coordonne les travaux de différentes sous-commissions dont chacune était chargée de la rédaction d’un chapitre de la Constitution.

8. C’était le cas, entre autres, du Général De Gaulle ; dans une conférence donnée à Tunis, son ancien ministre de l’Agriculture, Edgar Pisani, nous avait raconté que le Président français était tellement subjugué par les exposés de son ministre des Finances, Valéry Giscard d’Estaing, en conseil des ministres que les projets présentés par ce dernier étaient presque toujours approuvés sans discussion.

Lire aussi

Décès d’Ahmed Ben Salah : le super-ministre de Bourguiba

Ahmed Ben Salah: L’homme du devoir (Photos)

Comment Ahmed Ben Salah est devenu l'un des plus proches collaborateurs de Moncef Bey à...19 ans

Ben Salah et le chancelier Kreisky

Ahmed Ben Salah et l'expérience collectiviste en 570 pages

Bourguiba – Ben Salah : même combat

- Ecrire un commentaire

- Commenter