Mohamed-El Aziz Ben Achour: Les deys de Tunis

.jpg) S’il est de coutume d’associer le titre de dey à la province ottomane d’Alger et celui de bey à celle de Tunis, cette fonction initialement strictement militaire, introduite chez nous, quelques années après la conquête de 1574 par Sinan Pacha, le commandant du corps expéditionnaire turc , connut une évolution telle qu’elle conféra bientôt à son titulaire un pouvoir politique étendu.

S’il est de coutume d’associer le titre de dey à la province ottomane d’Alger et celui de bey à celle de Tunis, cette fonction initialement strictement militaire, introduite chez nous, quelques années après la conquête de 1574 par Sinan Pacha, le commandant du corps expéditionnaire turc , connut une évolution telle qu’elle conféra bientôt à son titulaire un pouvoir politique étendu.

Avant de quitter Tunis, Sinan, sur instruction du gouvernement impérial, confia la province (Iyâla, «régence») à l’autorité d’un pacha. Ce gouverneur était assisté du Divan des janissaires présidé par un agha, tandis que l’intérieur de la province et les relations avec les tribus et la perception des impôts étaient du ressort du bey ; fonction appelée —pour cette raison même— à un grand avenir. Les troupes turques - ou odjak de Tunis - étaient au nombre de 4 000 janissaires environ. Elles étaient placées sous l’autorité d’un conseil supérieur ou Divan (dîwân) siégeant à la Kasbah, citadelle de Tunis. Ce conseil était présidé par l’agha et composé de son lieutenant (kahia), des officiers supérieurs, oda bachi-s et boulouk-bachi-s, de deux secrétaires (probablement l’un rédigeant en langue osmanlie et l’autre en arabe) et de chaouchs.  Nous ignorons à quelle date fut introduite la répartition des janissaires en compagnies d’une centaine de soldats commandées par un dey. Ce qui est certain c’est qu’un événement de taille allait bouleverser le destin jusque-là plutôt modeste de ce militaire. Le 18 octobre 1591, les janissaires, excédés par les abus des boulouk bachi-s, pénétrèrent de force au Divan, et massacrèrent quatre-vingts officiers de haut rang. Afin de calmer les esprits et craignant, surtout, des émeutes à Tunis, ou une anarchie au sein des nombreuses compagnies. Le pacha-gouverneur décida de confier le commandement de la milice à un des deys, le plus respecté d’entre eux, Ibrahim Roudesli («de Rhodes») (1591-1593). Au bout de trois années et, malgré ses qualités, incapable de surmonter les difficultés consécutives au caractère oligarchique du pouvoir, il choisit de quitter ses fonctions et rentra dans son île natale. Son successeur, Moussa Dey, n’ayant pas réussi non plus, à imposer son autorité, préféra se démettre et sollicita l’autorisation d’effectuer le pèlerinage aux Lieux saints. le Divan en profita pour lui intimer l’ordre de ne plus revenir dans la régence. Ces tentatives de concentration du pouvoir entre les mains d’un seul homme semblaient vouées à l’échec, lorsque, à la suite du départ de Moussa en 1593, une compétition pour lui succéder s’engagea entre deux officiers, Othman Dey et Kara Safar Dey. La condition sine qua non du succès était la prise de la citadelle. Plus prompt et bénéficiant sans doute de plus de complicités au sein du Divan et des troupes, Othman, entouré de ses partisans, occupa La Kasbah et ordonna son rival, arrivé trop tard, de quitter séance tenante la capitale, ce à quoi ce dernier s’empressa d’obtempérer et alla se mettre à l’abri dans la province voisine d’Alger.

Nous ignorons à quelle date fut introduite la répartition des janissaires en compagnies d’une centaine de soldats commandées par un dey. Ce qui est certain c’est qu’un événement de taille allait bouleverser le destin jusque-là plutôt modeste de ce militaire. Le 18 octobre 1591, les janissaires, excédés par les abus des boulouk bachi-s, pénétrèrent de force au Divan, et massacrèrent quatre-vingts officiers de haut rang. Afin de calmer les esprits et craignant, surtout, des émeutes à Tunis, ou une anarchie au sein des nombreuses compagnies. Le pacha-gouverneur décida de confier le commandement de la milice à un des deys, le plus respecté d’entre eux, Ibrahim Roudesli («de Rhodes») (1591-1593). Au bout de trois années et, malgré ses qualités, incapable de surmonter les difficultés consécutives au caractère oligarchique du pouvoir, il choisit de quitter ses fonctions et rentra dans son île natale. Son successeur, Moussa Dey, n’ayant pas réussi non plus, à imposer son autorité, préféra se démettre et sollicita l’autorisation d’effectuer le pèlerinage aux Lieux saints. le Divan en profita pour lui intimer l’ordre de ne plus revenir dans la régence. Ces tentatives de concentration du pouvoir entre les mains d’un seul homme semblaient vouées à l’échec, lorsque, à la suite du départ de Moussa en 1593, une compétition pour lui succéder s’engagea entre deux officiers, Othman Dey et Kara Safar Dey. La condition sine qua non du succès était la prise de la citadelle. Plus prompt et bénéficiant sans doute de plus de complicités au sein du Divan et des troupes, Othman, entouré de ses partisans, occupa La Kasbah et ordonna son rival, arrivé trop tard, de quitter séance tenante la capitale, ce à quoi ce dernier s’empressa d’obtempérer et alla se mettre à l’abri dans la province voisine d’Alger.

Dans un temps relativement court, c’est-à-dire dès 1598, Othman réussit, selon l’historiographe Ibn Abi Dînâr, à s’assujettir les autorités issues de la conquête. Le nouvel homme fort de Tunis disposait de bien des atouts. Janissaire expérimenté, «robuste, de contenance fière et arrogante à merveille» à en croire l’ambassadeur français Savary de Brèves présent à Tunis en 1605, il semble avoir exercé sur ses semblables un ascendant grâce à son charisme et un sens de l’équité que n’affectait pas son tempérament autoritaire. Les chroniques rapportent qu’il était d’un abord aisé et que, le cas échéant, il reconnaissait volontiers ses torts. Voici, dans l’élégante traduction qu’en fit Jacques Berque, un épisode consigné par le chroniqueur Al Wazir al Sarraj : «le dey, outré des résistances qu’un de ses parents rencontrait dans un procès du fait d’un juriste kairouanais, établi depuis un certain temps à Tunis, le convoqua pour l’intimider. Mais la scène tourna à la surprise de tous. Eloquent, de mine inspirée, brandissant la citation coranique et secrètement porteur de valeurs dangereuses à braver, le faqih Belqacem Adhoum sermonna le militaire et l’impressionna au point de lui arracher des larmes de repentir. On dit qu’il ressortit du palais investi de la charge de mufti.»  Ce chef énergique, une fois débarrassé de ses rivaux et des inévitables comploteurs, réussit la gageure de mettre au pas les troupes, qui étaient d’autant plus enclines à la turbulence qu’elles étaient dispersées dans divers logements de la médina et de ses faubourgs. Il put dès lors se consacrer à une entreprise de relèvement d’un pays affecté dans sa population et dans ses ressources depuis les soubresauts de la débâcle de l’émirat hafside, la guerre entre les Espagnols et les Turcs et l’insubordination des tribus. Il eut ainsi à commander en personne la fameuse mhalla, institution héritée de l’Etat hafside, c’est-à-dire la colonne ou «camp» qui, dirigée habituellement par un dignitaire ayant le titre de bey, et composée de militaires, de collecteurs d’impôts, d’administrateurs et d’un cadi, sillonnait deux fois l’an pour mater les populations insoumises —dont certains clans du Djérid ou encore les irréductibles montagnards du djebel Ousslet— , imposer l’ordre, rendre la justice et —bien entendu— collecter les impôts.

Ce chef énergique, une fois débarrassé de ses rivaux et des inévitables comploteurs, réussit la gageure de mettre au pas les troupes, qui étaient d’autant plus enclines à la turbulence qu’elles étaient dispersées dans divers logements de la médina et de ses faubourgs. Il put dès lors se consacrer à une entreprise de relèvement d’un pays affecté dans sa population et dans ses ressources depuis les soubresauts de la débâcle de l’émirat hafside, la guerre entre les Espagnols et les Turcs et l’insubordination des tribus. Il eut ainsi à commander en personne la fameuse mhalla, institution héritée de l’Etat hafside, c’est-à-dire la colonne ou «camp» qui, dirigée habituellement par un dignitaire ayant le titre de bey, et composée de militaires, de collecteurs d’impôts, d’administrateurs et d’un cadi, sillonnait deux fois l’an pour mater les populations insoumises —dont certains clans du Djérid ou encore les irréductibles montagnards du djebel Ousslet— , imposer l’ordre, rendre la justice et —bien entendu— collecter les impôts. En ce temps-là, la régence était résolument tournée vers la Méditerranée. Si les échanges commerciaux étaient importants, l’activité corsaire au détriment des marines de commerce des Etats chrétiens, grâce à l’essor que lui donna Othman, constitua rapidement une source de revenus considérable pour les caisses du pouvoir, enrichissant les hauts personnages et particulièrement le dey lui-même. Dans un rapport adressé en 1612 au roi de France, son auteur, cité par l’historien Pierre Grandchamp, estimait que les Tunisiens pouvaient aligner six galères bien armées, douze grands vaisseaux de trois cents tonneaux, quatre ou cinq moyens navires et trois frégates. Les dignitaires participaient en bonne place à cette lucrative activité et Othman Dey possédait à lui seul six gros vaisseaux, deux galères et deux pataches.

En ce temps-là, la régence était résolument tournée vers la Méditerranée. Si les échanges commerciaux étaient importants, l’activité corsaire au détriment des marines de commerce des Etats chrétiens, grâce à l’essor que lui donna Othman, constitua rapidement une source de revenus considérable pour les caisses du pouvoir, enrichissant les hauts personnages et particulièrement le dey lui-même. Dans un rapport adressé en 1612 au roi de France, son auteur, cité par l’historien Pierre Grandchamp, estimait que les Tunisiens pouvaient aligner six galères bien armées, douze grands vaisseaux de trois cents tonneaux, quatre ou cinq moyens navires et trois frégates. Les dignitaires participaient en bonne place à cette lucrative activité et Othman Dey possédait à lui seul six gros vaisseaux, deux galères et deux pataches.

La course assurait à des marins et des charpentiers navals européens, venus de leur plein gré ou comme captifs, une réussite spectaculaire à l’exemple de Jack Ward (alias Youssouf Raïs) ou Giacomo di Rio devenu en islam, Osta Mourad « Genovese », illustre général des galères de 1615 à 1637 et même— comme nous le verrons plus loin— dey de Tunis de 1637 à sa mort survenue en juin 1640.

Rappelons, à ce propos, que les «puissances barbaresques» (entendez Alger, Tunis et Tripoli, la principauté de Salé (Salâ) au Maroc) n’étaient pas les seules à disposer d’une marine corsaire. Les Etats chrétiens, ainsi que l’Ordre des chevaliers de Malte armaient eux aussi en course, tentaient le blocus des ports et attaquaient certains points du littoral tunisien et, bien entendu, capturaient à leur tour hommes et femmes sur terre comme en mer. Au plan intérieur, Othman Dey tentait, vaille que vaille, de mettre en valeur un pays meurtri par une série de malheurs: les désordres consécutifs à la déliquescence de la dynastie hafside, l’affrontement hispano-turc, la rébellion des tribus les plus puissantes, puis la peste dite de Bouricha en 1604-1605, suivie par une dépréciation vertigineuse de la monnaie, une flambée des prix et une affreuse famine. Par bonheur, l’arrivée en masse des musulmans d’Espagne (Moriscos), chassés de leur pays par Philippe III en 1609-1610, allait contribuer aux efforts de relèvement entrepris par le Dey qui les accueillit à bras ouverts. En effet, ces Andalous se distinguaient des populations locales par un savoir-faire remarquable en matière d’artisanat urbain et de techniques agricoles. A Tunis même, ces immigrés donnèrent à l’industrie des bonnets de laine, les chéchias, un tel essor que leur production ne tarda pas à être exportée dans tout le bassin méditerranéen, assurant aux marchands et à l’économie des souks une prospérité durable. En homme avisé, Othman sut mettre à profit les compétences des Moriscos dans la mise en valeur des campagnes tunisiennes dépeuplées par suite de l’épidémie et son cortège de misère. Le dey les encouragea à s’installer à Tunis et ses environs, dans certaines villes du littoral comme Bizerte et sa région (El Alia, Qal’at al Andalous, Métline et Ras Djebel), et surtout au Cap Bon et dans la vallée de la Medjerda. Des agglomérations, inspirées dans leur urbanisme, leur architecture et leur administration de la péninsule ibérique, virent le jour : Soliman, Belli, Nianou, Turki, Grombalia ainsi que Testour, Zaghouan, Djedeïda, Tebourba, Medjez-el Bab ou encore Grich el Oued. On s’y habillait selon la mode espagnole et on y parlait le catalan.Ces communautés développèrent les techniques d’irrigation, la culture de l’olivier, des agrumes des mûriers et introduisirent même l’élevage du ver à soie.

Au plan intérieur, Othman Dey tentait, vaille que vaille, de mettre en valeur un pays meurtri par une série de malheurs: les désordres consécutifs à la déliquescence de la dynastie hafside, l’affrontement hispano-turc, la rébellion des tribus les plus puissantes, puis la peste dite de Bouricha en 1604-1605, suivie par une dépréciation vertigineuse de la monnaie, une flambée des prix et une affreuse famine. Par bonheur, l’arrivée en masse des musulmans d’Espagne (Moriscos), chassés de leur pays par Philippe III en 1609-1610, allait contribuer aux efforts de relèvement entrepris par le Dey qui les accueillit à bras ouverts. En effet, ces Andalous se distinguaient des populations locales par un savoir-faire remarquable en matière d’artisanat urbain et de techniques agricoles. A Tunis même, ces immigrés donnèrent à l’industrie des bonnets de laine, les chéchias, un tel essor que leur production ne tarda pas à être exportée dans tout le bassin méditerranéen, assurant aux marchands et à l’économie des souks une prospérité durable. En homme avisé, Othman sut mettre à profit les compétences des Moriscos dans la mise en valeur des campagnes tunisiennes dépeuplées par suite de l’épidémie et son cortège de misère. Le dey les encouragea à s’installer à Tunis et ses environs, dans certaines villes du littoral comme Bizerte et sa région (El Alia, Qal’at al Andalous, Métline et Ras Djebel), et surtout au Cap Bon et dans la vallée de la Medjerda. Des agglomérations, inspirées dans leur urbanisme, leur architecture et leur administration de la péninsule ibérique, virent le jour : Soliman, Belli, Nianou, Turki, Grombalia ainsi que Testour, Zaghouan, Djedeïda, Tebourba, Medjez-el Bab ou encore Grich el Oued. On s’y habillait selon la mode espagnole et on y parlait le catalan.Ces communautés développèrent les techniques d’irrigation, la culture de l’olivier, des agrumes des mûriers et introduisirent même l’élevage du ver à soie.

Lorsqu’ Othman meurt en 1610, la régence de Tunis avait retrouvé enfin une stabilité et une certaine prospérité. Néanmoins, le pouvoir n’était pas encore concentré entre les mains d’un seul homme comme il le sera plus tard. Si le Dey exerce une autorité incontestée, il n’en demeure pas moins que les forces politico-militaires continuent de peser sur la marche du pouvoir.

L’organisation générale de l’Autorité gardait donc son caractère oligarchique. Mais fort heureusement, le successeur de Othman, Youssouf Dey 1610-1637), en 1635, marcha dans les pas de son défunt maître et fut, comme lui, un homme d’une trempe exceptionnelle et d’une autorité incontestée. A ce propos, il n’est pas superflu de souligner le rôle d’un Tunisien de souche, Ali Thabet, depuis toujours homme de confiance de Youssouf, dans l’avènement de ce dernier. Prenant les devants, il s’empressa de faire une spectaculaire allégeance, entraînant de ce fait l’approbation des membres du Divan, d’ailleurs guère hostiles au protégé du défunt et respecté Othman. Ali fut, en quelque sorte, un pionnier de ces autochtones, voués au service du pouvoir et de son détenteur, qui allaient jouer un rôle primordial dans la stabilité des différents régimes qui se succédèrent à Tunis depuis la première période ottomane et bien au- delà.

Dans le domaine de la souveraineté, Youssouf réussit, grâce à ses corsaires, à imposer sur mer le pavillon tunisien redouté par la marine marchande et par les populations du littoral européen. Autour des années 1630, selon un religieux, le Père Dan, Tunis comptait sept mille esclaves et trois ou quatre mille renégats, au nombre desquels se trouvaient sept cents femmes. Le rachat des captifs procurait à l’Etat de substantielles ressources. Ceux d’entre ces infortunés, contraints de rester en captivité, contribuaient à l’activité économique et au perfectionnement de diverses techniques telles que l’architecture et la construction. Nombreux étaient ceux qui se convertissaient à l’islam, se mariaient à des femmes du pays et faisaient souche.

Territorialement, Tunis eut à se défendre, sous le gouvernement de Youssouf, contre les prétentions territoriales de la régence d’Alger. Politique essentiellement motivée par le souci d’exercer son autorité sur des tribus frontalières et d’en tirer des ressources fiscales. En 1614, la guerre entre les deux odjaks fut déclarée. En 1628, l’enjeu était plus grave, le dey d’Alger revendiquant sa souveraineté sur la place forte du Kef dont l’importance stratégique a toujours été primordiale pour la Tunisie. Toutefois, dans les deux cas, un traité fut signé qui, suivant des limites claires, fixait les frontières sud-est et ouest. Prudent, le dey, à toute fins utiles, renforça les rangs de son armée.

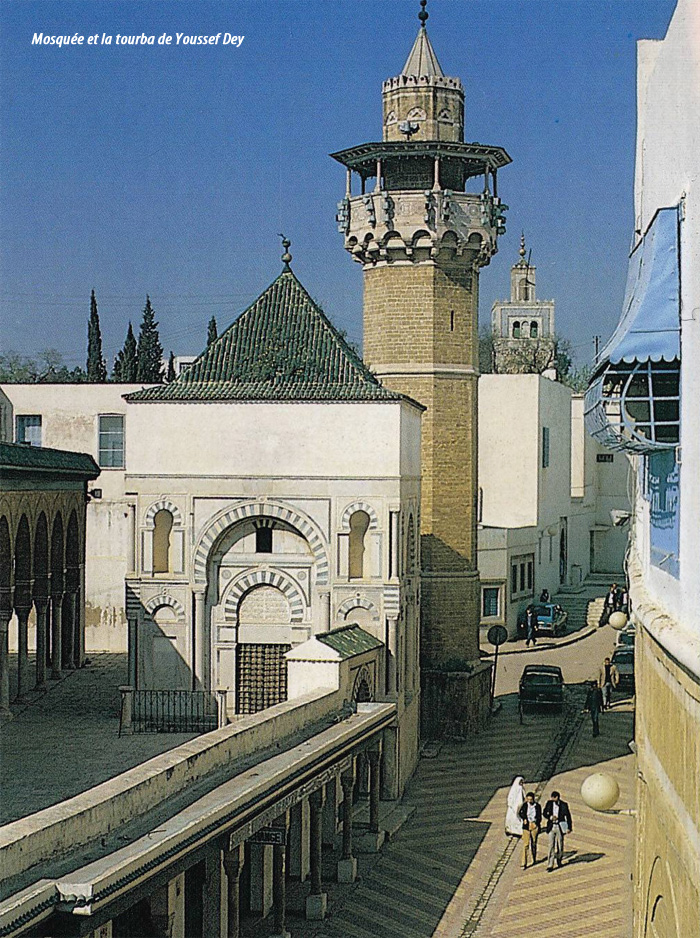

Grand bâtisseur, Youssouf Dey renoua avec la tradition des princes hafsides: il procéda à la réhabilitation urbaine de toute une partie de la médina autour de sa mosquée, de sa tourba funéraire et d’une médersa. Il fit construire le souk Ettourk (des Turcs faisant profession de tailleurs), le souk el Berka (marché aux esclaves), des fondouks, hammams et cafés. Il entreprit également la restauration de la porte Bab Benat et de son voisinage. Ibn Abi Dinar nous apprend que Youssouf approvisionna la Grande mosquée et les souks en eau par un aqueduc qui, après sa mort et faute d’entretien, tomba en ruine. On lui doit également le pont de Tébourba et diverses fontaines sur les pistes et chemins du pays. A propos des réalisations urbanistiques de Youssouf, il convient d’accorder une mention particulière au souk al Jrâba. Sous le règne d’Othman Dey, au motif que Djerba dépendait alors de la régence de Tripoli, les commerçants djerbiens de Tunis furent sommés de rejoindre leur île. S’agissait-il d’une requête d’Istanbul, afin d’assurer davantage de revenus fiscaux à la régence voisine? Peut-être était-ce aussi, de la part de Tunis, une manière de protester contre la décision de rattacher Djerba à Tripoli en causant une perte de revenus aux négociants insulaires exerçant leur activité dans les riches souks de la médina de Tunis. En 1613, Djerba fut de nouveau placée sous la souveraineté de Tunis, et les marchands djerbiens retrouvèrent la médina où ils eurent désormais leur souk, créé à l’initiative du dey Youssouf.

Sous le gouvernement vigoureux de ce grand dey et en dépit de la peste et de quelques rébellions tribales, la régence, de l’avis de tous, connut «un degré de prospérité inconnue jusque-là». Lorsqu’il meurt en 1637, la stabilité était telle que sa succession échut sans difficulté à notre Osta Mourad «Genovese», succession suivie d’une longue liste de deys dont certains furent remarquables. Le fait nouveau est que leur pouvoir n’allait cesser de décliner au fur et à mesure que s’imposait le principe d’un pouvoir dynastique à vocation centralisatrice. Malgré bien des vicissitudes, l’émergence des Mouradites à partir de 1631 et leur maintien au trône sonnèrent le glas de l’ère des deys comme maîtres suprêmes du pays.

Le rôle primordial du Bey comme incarnation aux yeux des populations, tribales notamment, de l’autorité du pouvoir donna progressivement aux titulaires de cette haute fonction un poids de plus en plus important dans la gestion politique, malgré leur statut officiel de subordonnés. Paradoxalement, à mesure que se renforçait le pouvoir du Dey, augmentait d’autant celui du Bey. Ce caractère inhérent à cette institution ancienne, renforcée par Othman et prolongée par Youssouf, condamnait à terme l’existence du régime des deys. En particulier, grâce aux succès de la pacification du pays et la répression de puissantes tribus tunisiennes telles que les Ouled Chennouf et O. Saïd réfractaires à l’ordre ottoman. Les échos de ces opérations arrivaient au Gouvernement impérial à Constantinople et en 1631, le bey en titre, Mourad «Corso» (de son nom de baptême Jacques Santi, né dans les environs de Sartène) fut élevé par le Sultan à la dignité de pacha, faisant de lui une personnalité de premier plan à côté du dey. Il allait devenir le fondateur de la première dynastie beylicale, celle des Mouradites, qui régnerait de 1631 à 1702.

Dès lors, la dignité de Bey n’allait plus cesser de prendre de l’importance au détriment de celle du Dey. Trop longtemps préoccupé de maintenir l’ordre dans la capitale, les places fortes et les ports, à brider les pouvoirs du Divan et surveiller la milice des janissaires, le dey n’avait le choix que de déléguer à son subalterne, le bey, le soin de contrôler l’intérieur du pays et les relations avec les tribus ; lesquelles constituaient un réseau d’alliances particulièrement utile. Petit à petit, les rapports hiérarchiques évoluèrent vers une cohabitation puis vers une suprématie du bey, surtout lorsque Mourad, pacha et bey, réussit à imposer son fils Hammouda comme héritier. Il renouait ainsi avec la vieille tradition dynastique interrompue à la chute des émirs hafsides à la fin du XVIe siècle.

La chose ne fut pas aisée et la dynastie beylicale mouradite fut déchirée par des guerres entre les princes ; mais la route était tracée et l’institution du Dey entra en déclin au point que sous les beys husseïnites (1705-1957), véritables restaurateurs d’un pouvoir héréditaire et centralisé, le dey, naguère puissance rivale, ne fut plus qu’un dignitaire du régime beylical. Les titulaires de la fonction étaient désormais nommés par le Bey et leurs prérogatives de jadis rétrécies. Ils étaient assistés, dans l’accomplissement de ce qui leur restait d’attributions en matière de police et de justice, d’un turjumân (interprète) qui était en réalité, selon l’expression d’Ahmed Ben Dhiaf, «l’œil du bey auprès du dey». A partir du règne de Husseïn Bey Ben Ali, Tunis vit ainsi se succéder vingt-deux de ces dignitaires que l’on appelait aussi daoulatli-s. A la mort du dernier d’entre eux, Kchouk Mhammad, en septembre 1860, la fonction fut purement et simplement supprimée par Sadok Pacha Bey et remplacée par un général (férik) commandant la nouvelle police dite des zaptiés ou dhabtiya.

Les grands deys eurent le mérite d’œuvrer à réduire le caractère instable que les puissances politico-militaires issues de la conquête ottomane infligeaient à l’exercice du pouvoir à une époque où la régence de Tunis avait grand besoin de se redresser. Ceux qui furent leurs meilleurs subordonnés, c’est-à-dire les beys, finirent par concurrencer l’institution deylicale et, par-dessus-tout, à réussir la mise en œuvre —cahin-caha, par les Mouradites puis, plus vigoureusement, par les Husseïnites d’un projet dynastique qui ayant réussi,— la mit en péril avant de la supprimer. Elle aura vécu près de 270 ans, de 1591 à 1860, selon un itinéraire historique qui la propulsa au sommet du pouvoir avant de la réduire à une magistrature urbaine.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter