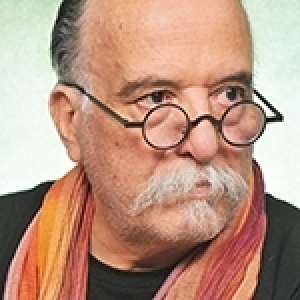

Tahar Bekri: Entre deux langues, l’aventure de la langue autre

J’habite une maison à deux fenêtres. Toutes deux me sont nécessaires pour accueillir l’air renouvelé. Ma porte est ouverte aux quatre vents, mon toit est l’univers. Je me nourris des traversées profondes, dans la mobilité des rencontres et la connivence avec les êtres. D’une fenêtre à l’autre, d’une langue à l’autre, je scrute l’horizon, en quête de lumière qui m’est nécessaire.

Je ne considère pas la langue française comme «Un butin de guerre» pour reprendre Kateb Yacine ni une quelconque «guérilla linguistique». Le monde a assez de guerres ainsi pour en rajouter une autre. Le français n’est pas mon exil. Je pense ici à l’Algérien, Malek Haddad et le drame qu’a subi son pays où la langue arabe a été interdite en période coloniale.

Je suis le fruit de l’école tunisienne bilingue et ce, dès ma prime enfance. Je vis cela comme une magnifique opportunité historique. L’arabe comme le français, deux langues de grande culture, m’ont enrichi de leur civilisation, de leurs apports, de leurs savoirs. Je ne prétends pas que la langue soit en dehors de l’affirmation historique ou identitaire, qu’elle n’est pas au centre de la définition d’une littérature. Mais je suis convaincu que l’intransigeance du discours politique, extra-littéraire et linguistique, prôné par certains, dépasse souvent la problématique de l’écriture et les préoccupations de l’écrivain.

Depuis des décennies, la question de la langue française, notamment au Maghreb, occupe les esprits, presque exclusivement, ainsi que l’espace littéraire, comme si nos œuvres ne portaient pas de paroles importantes à dire.

A force de limiter nos débats à la question de la langue, beaucoup parmi nous sont gagnés par la lassitude, interpellés que nous sommes régulièrement sur le support come s’il était vide de tout contenu.

L’œuvre dit-elle autre chose que la langue qui la porte?

Bien sûr, nous pourrions envier Claude Simon, le Prix Nobel de littérature. Ce dernier fut invité par des écrivains russes. L’un deux lui demanda: «Quelles sont vos préoccupations en ce moment?» et Claude Simon de répondre: «Mon problème est comment commencer une phrase et la finir».

Véritable préoccupation littéraire, certes, mais ma réalité d’écrivain du Sud peut-elle se permettre ce luxe?

Aussi, partagé entre deux langues, je tente de dire mon être, ma condition intime et collective, non sans difficulté, car la langue, qu’elle soit française ou arabe, n’est jamais toute prête, elle est à construire, à élaborer. Je ne la considère pas comme un assemblage de mots. Bâtir une maison ne peut se faire sans corps ni âme qui vive. La langue du poème, dans n’importe quelle langue est une quête inlassable, où l’écriture traduit le cœur qui bat, l’univers sensible, mon imaginaire. Comment réussir à y dire ce qui bout dans ma poitrine, pour reprendre Chebbi? Comment y exprimer mon rythme, les méandres de mon esprit? La mêlée de l’intériorité des choses, à l’écoute de la fureur du monde.

Ecrire c’est parler en silence. Du moins, en ce qui me concerne. Dès lors, il reste à faire l’économie du verbe, lui donner son poids, ses lettres de noblesses.

Ma langue est celle-là : la parole fraternelle, généreuse qui défend la dignité humaine. Celle qui m’empêche de considérer l’Autre comme un objet de haine, malgré les drames de l’Histoire, celle qui m’aide à m’opposer à cet Autre quand il vient bafouer mes valeurs fondamentales, qui veut dicter avec arrogance sa loi et afficher sa puissance.

Où que j’aille, je n’oublie pas que je suis de cette terre, que j’emporte ses mots, ses métaphores, ses couleurs, ses paysages, ses visages, sa haute mémoire.

Le poème n’est jamais beau quand il est servile. C’est un acte de liberté dans n’importe quelle langue. Tend à créer sa propre langue. C’est l’ambition de chaque écrivain. Et c’est la liberté de sa langue qu’il faut saluer.

Entre deux langues, je suis le voyageur, le passeur, la route n’est jamais tracée d’elle-même. Ecrire est sinueux, rare est la ligne droite. Je suis, parfois, comblé par une trouvaille mais combien de fois suis-je découragé par les interférences linguistiques car celui qui nous reçoit n’a pas toujours la même langue d’origine, la fameuse langue source.

La langue cible est une aventure mais elle vaut l’effort, car elle me pousse à accomplir l’exigence. Je veux dire par là que face à la laideur ambiante : guerre, violence et violation des droits humains, intolérance, fanatisme religieux, expansionnisme territorial, racisme et obscurantismes de tous bords, le bilinguisme s’est imposé à moi comme un vrai besoin de dialogue intertextuel, interculturel, intellectuel.

Suis-je utopique?

Oui, comme doit l’être tout créateur refusant l’identité immuable, rejetant le confort des certitudes, l’attachement aux racines menacées de sédentarité.

Comment imaginer Goethe sans le Diwan oriental ? Verdi sans Aida ? Le poète suédois, Gunnar Ekelöf sans La légende de Fatumeh? J. L. Borgès sans Les Mille et une nuits ou La quête d’Averroès?

Nous applaudissons quand ces créateurs s’inspirent de notre espace, mais sommes-nous toujours prêts à accepter de nous référer à l’espace de l’Autre?

Ma langue n’oublie pas qu’il y a un Nord pour un homme du Sud, que la langue n’est pas une fin pour elle-même, que l’Autre n’est pas réduit à un seul espace.

Mon ancrage dans la culture arabo-musulmane ne m’empêche pas d’être regardant, ne m’interdit pas d’aller à la rencontre de l’Autre. L’essentiel est d’écrire la langue autre.

Tahar Bekri

- Ecrire un commentaire

- Commenter