Mohamed-El Aziz Ben Achour: La Tunisie et la France au cours des siècles

.jpg) Lorsqu’on évoque les relations franco-tunisiennes deux mots viennent à l’esprit : l’ancienneté et, malgré es épisodes de tension et de crises, une réelle amitié. Nous mettrons ici l’accent sur des repères fondamentaux articulés autour des grandes phases de cette relation séculaire. D’abord, celle qui s’étend de la conquête ottomane de 1574 à la prise d’Alger en 1830, puis la période qui aboutit, en 1881, au protectorat, et, enfin, celle qui va du protectorat aux premières années de l’indépendance acquise en 1956.

Lorsqu’on évoque les relations franco-tunisiennes deux mots viennent à l’esprit : l’ancienneté et, malgré es épisodes de tension et de crises, une réelle amitié. Nous mettrons ici l’accent sur des repères fondamentaux articulés autour des grandes phases de cette relation séculaire. D’abord, celle qui s’étend de la conquête ottomane de 1574 à la prise d’Alger en 1830, puis la période qui aboutit, en 1881, au protectorat, et, enfin, celle qui va du protectorat aux premières années de l’indépendance acquise en 1956.

Avant d’aborder le premier épisode historique, inauguré par la prise définitive du royaume hafside de Tunis par les Turcs, rappelons que les rapports entre notre pays et la France remontent au Moyen Âge, lors de la croisade avortée de 1270, durant laquelle Saint Louis (le roi Louis IX, de la dynastie capétienne) mourut devant Tunis. Le 20 novembre de la même année, fut signé le plus ancien traité liant les deux pays. Il garantissait protection et sûreté réciproques pour les sujets, autorisait l’exercice du culte pour les religieux catholiques et imposait à l’émirat hafside le paiement d’un tribut au roi de Sicile, Charles d’Anjou, frère du défunt roi de France. Ce traité confirmait l’existence d’échanges commerciaux et la présence de marchands provençaux qui côtoyaient, à Tunis, les Pisans, Génois, Aragonais, Castillans et Vénitiens.

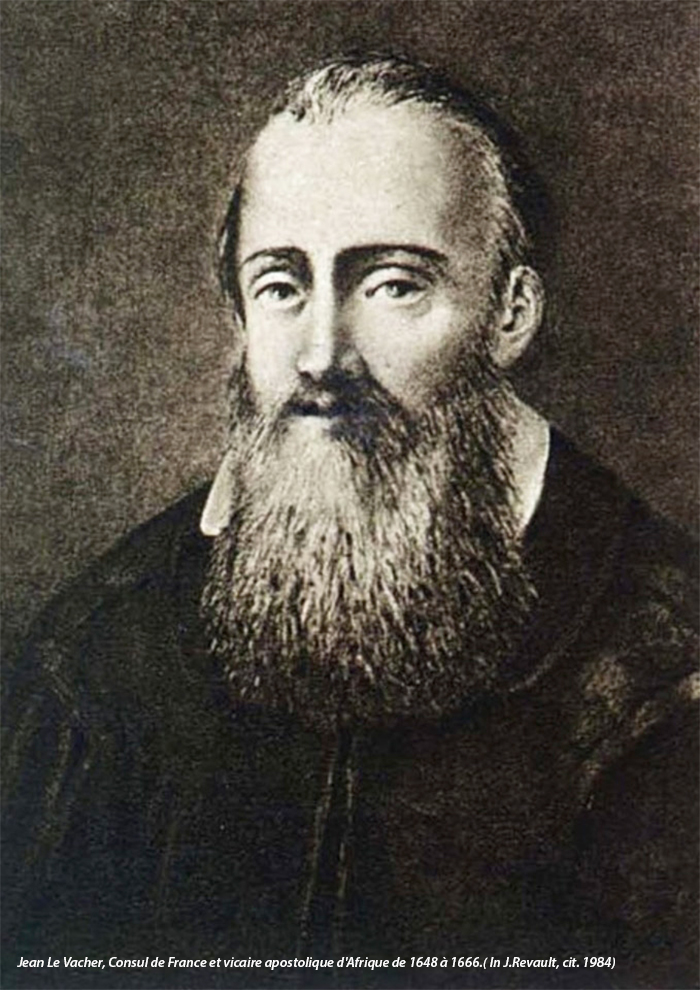

A partir de la conquête turque, la France n’eut plus grande difficulté à étendre à la régence de Tunis, pour le plus grand profit de ses sujets, de son commerce et de son influence, les avantages que lui procuraient déjà au Levant le décret sultanien de 1569 connu sous le nom de Capitulations (appellation historique tirée du bas latin «capitula», signifiant acte ou écrit contenant des chapitres ou articles). Pour ce faire, elle créa, en 1577, à Tunis, un poste consulaire dont le premier titulaire fut Louis de la Motte d’Ariès (ou Dariès)..jpg) En 1604, un traité signé par les représentants du Roi et les «vice-roi, généraux et capitaines des janissaires et galères du royaume de Tunis » donne ordre que «les Capitulations et traités d’amitié et d’alliance faits entre les Rois de France et les Grands seigneurs, empereurs des Turcs, soient gardés, suivis et observés comme ils doivent être». Ces capitulations accordaient à la France une prééminence, l’établissement d’une justice consulaire, la liberté de séjour et du culte (dans les conditions prévues par la charia), l’inviolabilité du domicile et une garantie réciproque contre les attaques corsaires suscitées par l’un ou l’autre Etat.

En 1604, un traité signé par les représentants du Roi et les «vice-roi, généraux et capitaines des janissaires et galères du royaume de Tunis » donne ordre que «les Capitulations et traités d’amitié et d’alliance faits entre les Rois de France et les Grands seigneurs, empereurs des Turcs, soient gardés, suivis et observés comme ils doivent être». Ces capitulations accordaient à la France une prééminence, l’établissement d’une justice consulaire, la liberté de séjour et du culte (dans les conditions prévues par la charia), l’inviolabilité du domicile et une garantie réciproque contre les attaques corsaires suscitées par l’un ou l’autre Etat.

La communauté (on disait alors la «nation») française de Tunis était soumise à des règles strictes. Il s’agissait, nous dit l’historienne Anne-Marie Planel, d’une «émigration temporaire et contrôlée». Jusqu’en 1835, selon la même historienne, il n’y eut à Tunis qu’une vingtaine de marchands et commis, auxquels il faut ajouter divers techniciens au service du Bey. Cette petite communauté élisait tous les ans deux députés chargés de défendre ses intérêts et d’assister les consuls. Les négociants français disposaient, depuis 1660, d’un fondouk (à la fois auberge et entrepôt) mitoyen au domicile du consul (désigné aussi par le même terme et doté d’une chapelle) dans le quartier «franc» en bas de la médina. De 1605 à 1830, quelque vingt accords– dont un traité de cent ans en 1685– furent signés ou renouvelés. De temps à autre, un traité mettait un point final à quelque incident, voire à un affrontement armé. Le plus souvent, la crise naissait à la suite d’un coup audacieux de corsaires tunisiens (souvent d’ailleurs des « renégats » originaires d’Europe…) au détriment d’un navire français. Mais le Royaume de France était une puissance redoutable et, à l’occasion, le rappelait aux princes de Tunis de manière abrupte. C’est ainsi qu’en 1727-1728, nous apprend le regretté El Mokhtar Bey (Tunis, 1993), une ambassade tunisienne fut chargée, par le bey Husseïn, de se rendre auprès de Louis XV. Sur le trajet vers Paris, l’ambassadeur Youssouf Khouja et sa suite furent arrêtés et pris en otage à Châlons-sur-Saône où ils demeurèrent d’octobre 1727 au mois de septembre de l’année suivante. La cause de cette humiliation était un incident entre les autorités beylicales et un commandant de navire battant pavillon royal, venu à La Goulette de façon cavalière. Les choses s’envenimèrent au point que Louis XV ordonna que l’ambassade fût retenue prisonnière jusqu’à complète réparation de ce que la France considérait comme un affront. Le 1er juillet 1728 fut enfin signé à Tunis un traité entre «le commissaire général des armées de France», et les puissances de «la ville et royaume de Tunis». L’incident étant clos, l’ambassade fut reçue par le Roi le 14 octobre à Fontainebleau.

De 1605 à 1830, quelque vingt accords– dont un traité de cent ans en 1685– furent signés ou renouvelés. De temps à autre, un traité mettait un point final à quelque incident, voire à un affrontement armé. Le plus souvent, la crise naissait à la suite d’un coup audacieux de corsaires tunisiens (souvent d’ailleurs des « renégats » originaires d’Europe…) au détriment d’un navire français. Mais le Royaume de France était une puissance redoutable et, à l’occasion, le rappelait aux princes de Tunis de manière abrupte. C’est ainsi qu’en 1727-1728, nous apprend le regretté El Mokhtar Bey (Tunis, 1993), une ambassade tunisienne fut chargée, par le bey Husseïn, de se rendre auprès de Louis XV. Sur le trajet vers Paris, l’ambassadeur Youssouf Khouja et sa suite furent arrêtés et pris en otage à Châlons-sur-Saône où ils demeurèrent d’octobre 1727 au mois de septembre de l’année suivante. La cause de cette humiliation était un incident entre les autorités beylicales et un commandant de navire battant pavillon royal, venu à La Goulette de façon cavalière. Les choses s’envenimèrent au point que Louis XV ordonna que l’ambassade fût retenue prisonnière jusqu’à complète réparation de ce que la France considérait comme un affront. Le 1er juillet 1728 fut enfin signé à Tunis un traité entre «le commissaire général des armées de France», et les puissances de «la ville et royaume de Tunis». L’incident étant clos, l’ambassade fut reçue par le Roi le 14 octobre à Fontainebleau.

.jpg) Outre les crises provoquées par des opérations maritimes et l’enlèvement de captifs, il y avait des causes de conflit plus complexes, d’ordre économique et politique. En 1741-42, l’énergique Ali Pacha, inquiet des visées françaises sur le monopole de la pêche du corail, fit détruire, au Cap Nègre, les installations de la Compagnie d’Afrique. Dans le même contexte, il exigea des consuls européens – et d’abord du consul de France qui avait la préséance sur ses homologues - de se déchausser en entrant au salon du prince et de se soumettre au baisemain. Cet usage protocolaire resta en vigueur jusqu’en 1836. En 1770, l’arraisonnement d’un bâtiment français par des corsaires tunisiens, la remise en cause des conditions sur le monopole de la pêche du corail et des réclamations exagérées de la Cour royale au sujet des Corses capturés avant le rattachement de l’île à la France aboutissent à une grave tension. Porto Farina (Ghar el Melh), Bizerte et Sousse sont bombardées. Fort heureusement, une intercession du Sultan, suzerain du bey, mit fin à une crise qui aurait pu dégénérer. Malgré ces vifs incidents, les relations étaient globalement paisibles. Il arriva même que le Roi de France intervînt auprès de souverains européens pour obtenir la libération de sujets du Bey, comme en 1734, lorsque 120 marchands tunisiens capturés par les Espagnols purent rentrer chez eux grâce à cette auguste intercession.

Outre les crises provoquées par des opérations maritimes et l’enlèvement de captifs, il y avait des causes de conflit plus complexes, d’ordre économique et politique. En 1741-42, l’énergique Ali Pacha, inquiet des visées françaises sur le monopole de la pêche du corail, fit détruire, au Cap Nègre, les installations de la Compagnie d’Afrique. Dans le même contexte, il exigea des consuls européens – et d’abord du consul de France qui avait la préséance sur ses homologues - de se déchausser en entrant au salon du prince et de se soumettre au baisemain. Cet usage protocolaire resta en vigueur jusqu’en 1836. En 1770, l’arraisonnement d’un bâtiment français par des corsaires tunisiens, la remise en cause des conditions sur le monopole de la pêche du corail et des réclamations exagérées de la Cour royale au sujet des Corses capturés avant le rattachement de l’île à la France aboutissent à une grave tension. Porto Farina (Ghar el Melh), Bizerte et Sousse sont bombardées. Fort heureusement, une intercession du Sultan, suzerain du bey, mit fin à une crise qui aurait pu dégénérer. Malgré ces vifs incidents, les relations étaient globalement paisibles. Il arriva même que le Roi de France intervînt auprès de souverains européens pour obtenir la libération de sujets du Bey, comme en 1734, lorsque 120 marchands tunisiens capturés par les Espagnols purent rentrer chez eux grâce à cette auguste intercession.

Au plan économique, les relations tuniso-françaises arrangeaient les uns et les autres. Elles ne se distinguaient pas encore par un déséquilibre dans les échanges. La régence de Tunis s’en sortait même plutôt bien puisque ses exportations étaient supérieures aux importations. Mais des points faibles étaient déjà décelables, qui ne tarderaient pas à peser d’un poids considérable sur les relations des deux pays. La Tunisie, sans marine marchande dans le bassin occidental de la Méditerranée, était largement tributaire des navires de commerce battant pavillon d’un des Etats chrétiens. Par ailleurs, si les opérations corsaires spectaculaires semblent avoir été surtout le fait des «raïs» tunisiens, cela ne signifiait pas que les Marseillais étaient plus respectueux des traités, en dépit des clauses explicites de réciprocité. C’est ainsi que la Chambre de commerce de la cité phocéenne fit tout ce qui était en son pouvoir – et il était considérable– pour empêcher l’installation de marchands tunisiens en Provence. Elle encourageait même, en sous-main, écrit l’historienne Lucette Valensi, l’Ordre des Chevaliers de Malte dans ses opérations corsaires contre les Etats musulmans.

A partir de 1815-16, au lendemain des guerres de la Révolution et de l’Empire, des changements majeurs affectèrent durablement les ressources de la régence de Tunis. En effet, la course en mer qui connut, dans ce contexte, un regain d’activités, assurant, de ce fait, de substantiels revenus à l’Etat beylical, fut empêchée par les marines européennes, désormais alliées et maîtresses des mers. L’activité des marchands étrangers de Tunis bénéficia amplement de ce nouvel ordre méditerranéen. Dès le premier quart du XIXe siècle, au commerce des grains, activité principale, s’ajouta pour les Marseillais, de plus en plus présents sur la place, l’exportation de l’huile tunisienne. Rapidement, les rapports économiques s’inversèrent définitivement en faveur de la France.

Au seuil de l’étape suivante qui s’étend de 1830 à 1881 – étape cruciale s’il en fut- les éléments d’une crise tunisienne durable sont d’ores et déjà en place. Les relations économiques sont désormais marquées par des déséquilibres brutaux en raison d’un contexte marqué par l’atonie de l’économie tunisienne – figée dans ses conceptions et structures archaïques– et par les progrès de tous ordres, propices à l’expansionnisme européen. Au plan politique et diplomatique, la fragilité d’un pouvoir beylical qui, tenu de moderniser ses institutions et son armée, engagea des réformes dont les objectifs légitimes ne pouvaient malheureusement être correctement financés à cause d’une politique fiscale dépassée. Les difficultés financières croissantes imposèrent à la Cour du Bardo de recourir aux expédients; augmentation drastique des impôts et, face au besoin urgent de numéraire, la vente par l’Etat de l’huile d’olive aux négociants étrangers par anticipation. Les récoltes vinrent à manquer et les dettes de la régence atteignirent, en peu de temps, des montants exorbitants. Les fortunes locales furent mises à contribution, de sorte qu’à l’endettement de l’Etat s’ajouta celui des élites politiques. Quant aux milieux marchands tunisiens, naguère très actifs dans tout le bassin méditerranéen en raison de la qualité de leurs produits, ils furent sévèrement touchés par la concurrence redoutable des produits manufacturés.

Face à cette situation, ici, comme dans tout l’empire ottoman, on n’eut plus le choix que de recourir aux emprunts auprès des usuriers locaux et des banquiers étrangers. Politiquement, l’impérialisme européen, malgré la rivalité suscitée par l’Italie et la Grande-Bretagne, prit, ici la forme d’une prépondérance française, grâce à l’héritage historique mais aussi à l’occupation de l’Algérie voisine. Ce poids politique de la France et de ses représentants donna à l’autonomie tunisienne, mise progressivement en œuvre depuis le XVIIe siècle, un caractère pathétique. La régence ne réussit à se détacher de fait de la tutelle ottomane que pour tomber dans une autre mouvance impériale – et géographiquement proche – celle de la France..jpg) Toutefois, dans cette grisaille, quelques éclaircies donnaient à cette vieille relation le caractère d’une réelle cordialité entre les pachas beys de Tunis et les monarques de France. Nous pensons ici au caractère à la fois solennel et convivial qui marqua la visite du bey Ahmed 1er en France en 1846, à l’invitation du roi Louis-Philippe, et à la rencontre entre le bey Sadok et l’empereur Napoléon III à Alger en 1860. Le voyage d’Ahmed laissa même un vif souvenir dans le petit peuple de Paris et de toutes les villes traversées par le cortège beylical. Dans son Histoire de Tunis parue en 1851, Jean-Jacques Marcel écrit : «Avant son départ, voulant laisser parmi nous un souvenir de son voyage plus intéressant et plus honorable que celui de la curiosité qu’il avait partout excitée, ce prince envoya au préfet de la Seine une somme de vingt-cinq mille francs, destinée à être distribuée aux familles indigentes de la Seine dont cette année calamiteuse avait accru la détresse( …) témoignant ainsi que pour le véritable esprit de charité, le malheur et la compassion sont de toutes les religions.»

Toutefois, dans cette grisaille, quelques éclaircies donnaient à cette vieille relation le caractère d’une réelle cordialité entre les pachas beys de Tunis et les monarques de France. Nous pensons ici au caractère à la fois solennel et convivial qui marqua la visite du bey Ahmed 1er en France en 1846, à l’invitation du roi Louis-Philippe, et à la rencontre entre le bey Sadok et l’empereur Napoléon III à Alger en 1860. Le voyage d’Ahmed laissa même un vif souvenir dans le petit peuple de Paris et de toutes les villes traversées par le cortège beylical. Dans son Histoire de Tunis parue en 1851, Jean-Jacques Marcel écrit : «Avant son départ, voulant laisser parmi nous un souvenir de son voyage plus intéressant et plus honorable que celui de la curiosité qu’il avait partout excitée, ce prince envoya au préfet de la Seine une somme de vingt-cinq mille francs, destinée à être distribuée aux familles indigentes de la Seine dont cette année calamiteuse avait accru la détresse( …) témoignant ainsi que pour le véritable esprit de charité, le malheur et la compassion sont de toutes les religions.»  Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les difficultés financières croissantes de l’Etat beylical et l’échec des réformes rendaient notre pays particulièrement vulnérable aux visées expansionnistes qui distinguaient alors, ici et ailleurs aux quatre coins du monde, les stratégies des puissances européennes. Dans la compétition entre Français, Italiens et Anglais, Paris eut finalement le dessus. Le 12 mai 1881, Sadok Pacha Bey, contraint et forcé, signe le traité du Bardo en son palais de Kassar Saïd cerné par la troupe. Dans le pays, une résistance s’organisa vaille que vaille, mais fut finalement submergée par la puissance de feu d’une armée moderne et déterminée à achever l’occupation de la régence. L’ère du protectorat – parachevée par la convention de La Marsa du 8 juin 1883 – commençait. L’Etat tunisien, le trône husseïnite, le poste de Premier ministre de S.A. le Bey (al wazîr al akbar) étaient maintenus ainsi que l’administration centrale et régionale ; mais l’ensemble était soumis à la tutelle étroite de l’autorité occupante dont le chef était le Résident général, dépositaire des pouvoirs de la République. Durant la période précoloniale, le caractère brutal de l’ingérence des consuls, le déchaînement d’une nuée d’affairistes et d’agioteurs, les exigences féroces des spéculateurs étrangers avait été tellement exténuant, rendu tellement vulnérables l’Etat et les hommes que l’installation du protectorat put apparaître, aux yeux de certains, comme un étrange soulagement. L’humiliation fut vécue avec douleur par tous, mais la réorganisation de l’administration mit un frein aux appétits démesurés de la période précédente, la responsabilité directe de la France étant désormais engagée. Cela dit, il va de soi que la présence française constituait bel et bien un fait colonial, et sa dénonciation par les Tunisiens, légitime en raison son caractère foncièrement injuste et porté à la spoliation.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les difficultés financières croissantes de l’Etat beylical et l’échec des réformes rendaient notre pays particulièrement vulnérable aux visées expansionnistes qui distinguaient alors, ici et ailleurs aux quatre coins du monde, les stratégies des puissances européennes. Dans la compétition entre Français, Italiens et Anglais, Paris eut finalement le dessus. Le 12 mai 1881, Sadok Pacha Bey, contraint et forcé, signe le traité du Bardo en son palais de Kassar Saïd cerné par la troupe. Dans le pays, une résistance s’organisa vaille que vaille, mais fut finalement submergée par la puissance de feu d’une armée moderne et déterminée à achever l’occupation de la régence. L’ère du protectorat – parachevée par la convention de La Marsa du 8 juin 1883 – commençait. L’Etat tunisien, le trône husseïnite, le poste de Premier ministre de S.A. le Bey (al wazîr al akbar) étaient maintenus ainsi que l’administration centrale et régionale ; mais l’ensemble était soumis à la tutelle étroite de l’autorité occupante dont le chef était le Résident général, dépositaire des pouvoirs de la République. Durant la période précoloniale, le caractère brutal de l’ingérence des consuls, le déchaînement d’une nuée d’affairistes et d’agioteurs, les exigences féroces des spéculateurs étrangers avait été tellement exténuant, rendu tellement vulnérables l’Etat et les hommes que l’installation du protectorat put apparaître, aux yeux de certains, comme un étrange soulagement. L’humiliation fut vécue avec douleur par tous, mais la réorganisation de l’administration mit un frein aux appétits démesurés de la période précédente, la responsabilité directe de la France étant désormais engagée. Cela dit, il va de soi que la présence française constituait bel et bien un fait colonial, et sa dénonciation par les Tunisiens, légitime en raison son caractère foncièrement injuste et porté à la spoliation. Nous n'insisterons que sur deux points. Le premier est que la formule du protectorat fut une manière de corriger les excès et traumatismes auxquels avait abouti la brutalité de la colonisation de l’Algérie. A la différence de l’Algérie, la Tunisie fut placée sous la tutelle du Quai d’Orsay. D’autre part, l’existence, malgré tous les périls de la période précoloniale, d’un Etat tunisien centralisateur, d’un trône husseïnite à la légitimité incontestée et d’une administration centrale et régionale expérimentée avait permis au résident général Paul Cambon (1882 -1886) de vaincre les manœuvres de ceux qui souhaitaient un rattachement de la régence de Tunis à l’Algérie et, partant, de réussir la mise en œuvre du protectorat. La conjonction de ces deux éléments permit le maintien d’une souveraineté tunisienne sévèrement entravée, certes, mais qui ne fut pas que fictive.

Nous n'insisterons que sur deux points. Le premier est que la formule du protectorat fut une manière de corriger les excès et traumatismes auxquels avait abouti la brutalité de la colonisation de l’Algérie. A la différence de l’Algérie, la Tunisie fut placée sous la tutelle du Quai d’Orsay. D’autre part, l’existence, malgré tous les périls de la période précoloniale, d’un Etat tunisien centralisateur, d’un trône husseïnite à la légitimité incontestée et d’une administration centrale et régionale expérimentée avait permis au résident général Paul Cambon (1882 -1886) de vaincre les manœuvres de ceux qui souhaitaient un rattachement de la régence de Tunis à l’Algérie et, partant, de réussir la mise en œuvre du protectorat. La conjonction de ces deux éléments permit le maintien d’une souveraineté tunisienne sévèrement entravée, certes, mais qui ne fut pas que fictive..jpg) La formule du protectorat donna à la domination française des caractères positifs. Nous songeons en particulier au développement des infrastructures et des équipements, et à la politique scolaire mise en œuvre par l’excellente Direction de l’Instruction publique créée en 1883. Cette politique scolaire était fondée sur un enseignement bilingue franco-arabe recourant à une pédagogie moderne, parallèlement à celui dispensé dans les établissements français, également ouverts aux jeunes Tunisiens et Tunisiennes. Malgré ses limites, cette politique fut incontestablement la plus audacieuse entreprise en Afrique du Nord. Elle permit à la Tunisie d’avoir rapidement une élite intellectuelle attachée à son identité et moderne. C’est cette élite, formée essentiellement au Collège Sadiki mais aussi à Alaoui et au lycée Carnot, qui allait conduire la revendication nationale pour l’émancipation politique. De là se forgea le caractère durable de l’influence française en Tunisie.

La formule du protectorat donna à la domination française des caractères positifs. Nous songeons en particulier au développement des infrastructures et des équipements, et à la politique scolaire mise en œuvre par l’excellente Direction de l’Instruction publique créée en 1883. Cette politique scolaire était fondée sur un enseignement bilingue franco-arabe recourant à une pédagogie moderne, parallèlement à celui dispensé dans les établissements français, également ouverts aux jeunes Tunisiens et Tunisiennes. Malgré ses limites, cette politique fut incontestablement la plus audacieuse entreprise en Afrique du Nord. Elle permit à la Tunisie d’avoir rapidement une élite intellectuelle attachée à son identité et moderne. C’est cette élite, formée essentiellement au Collège Sadiki mais aussi à Alaoui et au lycée Carnot, qui allait conduire la revendication nationale pour l’émancipation politique. De là se forgea le caractère durable de l’influence française en Tunisie. Sous le protectorat, et c’est le deuxième point important, la Tunisie entre dans la modernité politique. Loin des usages séculaires du despotisme oriental, pour la première fois une opposition, un avis différent, une protestation ouvertement exprimée, une contestation active sont tolérés. L’idée même de débat est admise. Le pays quitte la mauvaise culture de l’arbitraire, de la confiscation, de la bastonnade, et accède à une vraie vie politique dans ses manifestations les plus modernes par le biais de la presse d’opinion et des organisations syndicales et politiques. Nous ne voulons pas dire par là qu’il n’y avait ni discrimination, ni répression, parfois sanglante, notamment lors des manifestations du 9 avril 1938. Ce qu’il convient de dire, c’est que, pour la première fois, on conçoit, en haut lieu, qu’il y ait une opinion contraire à celle des détenteurs du pouvoir. Dans le même esprit, la nécessité (propre à la pensée politique occidentale) d’une évolution de l’état de choses est admise. Rarement exprimée, elle entrait, toutefois, dans l’appréciation des responsables, de sorte que le cycle des rébellions désespérées suivies d’une répression impitoyable, suivie d’un retour à la tyrannie, prit fin. L’histoire a bougé et les relations entre le pouvoir politique et les élites sociales ont évolué. Les leaders nationalistes faisaient même figure de personnages respectables et respectés, et leur mouvement contestataire perçu comme une forme normale de la vie politique.

Sous le protectorat, et c’est le deuxième point important, la Tunisie entre dans la modernité politique. Loin des usages séculaires du despotisme oriental, pour la première fois une opposition, un avis différent, une protestation ouvertement exprimée, une contestation active sont tolérés. L’idée même de débat est admise. Le pays quitte la mauvaise culture de l’arbitraire, de la confiscation, de la bastonnade, et accède à une vraie vie politique dans ses manifestations les plus modernes par le biais de la presse d’opinion et des organisations syndicales et politiques. Nous ne voulons pas dire par là qu’il n’y avait ni discrimination, ni répression, parfois sanglante, notamment lors des manifestations du 9 avril 1938. Ce qu’il convient de dire, c’est que, pour la première fois, on conçoit, en haut lieu, qu’il y ait une opinion contraire à celle des détenteurs du pouvoir. Dans le même esprit, la nécessité (propre à la pensée politique occidentale) d’une évolution de l’état de choses est admise. Rarement exprimée, elle entrait, toutefois, dans l’appréciation des responsables, de sorte que le cycle des rébellions désespérées suivies d’une répression impitoyable, suivie d’un retour à la tyrannie, prit fin. L’histoire a bougé et les relations entre le pouvoir politique et les élites sociales ont évolué. Les leaders nationalistes faisaient même figure de personnages respectables et respectés, et leur mouvement contestataire perçu comme une forme normale de la vie politique..jpg) Une période de rupture réelle et grave eut lieu entre 1952 et 1954, lorsque le Néo-Destour engagea le mouvement national dans une résistance armée avec son cortège de sabotages, d’escarmouches et d’attentats, auxquels répondirent la répression et même un «contre-terrorisme» brutal qui aboutit, le 15 décembre 1952, à l’assassinat, par l’organisation secrète «La main rouge», du leader syndicaliste destourien Farhat Hached. Cet épisode s’acheva le 30 juillet 1954 par la visite au bey Lamine 1er du président du Conseil, Pierre Mendès-France, à l’occasion de laquelle il prononça un discours qui ouvrait la voie à l’autonomie interne. Celle-ci fut obtenue à l'issue des conventions franco-tunisiennes signées à Paris, le 3 juin 1955. Moins d’un an plus tard, l’indépendance, sous l’égide d’Habib Bourguiba, est acquise le 20 mars 1956. Notons, à ce propos, que le caractère non traumatisant des rapports entre la Résidence générale et les leaders destouriens, au cours de la lutte pour l’émancipation, contribua, une fois l’indépendance obtenue, à donner aux relations entre les deux Etats un caractère nettement cordial, malgré les inévitables froissements consécutifs à la fin d’un ordre colonial de 75 ans. Ceux-ci étaient alimentés par la surenchère nasserienne; le président égyptien agissant en sous-main au profit du rival de Bourguiba - Salah Ben Youssef - qui joua la carte de l’arabisme anti- occidental- et par le contexte marqué par le mouvement de libération algérien appuyé par la Tunisie, refuge des dirigeants et de combattants du FLN. Sur cela, vint se greffer l’antipathie réciproque entre Bourguiba, plus à l’aise avec les dirigeants de la IVe République, et de Gaulle, sans affinité avec l’Afrique du nord.

Une période de rupture réelle et grave eut lieu entre 1952 et 1954, lorsque le Néo-Destour engagea le mouvement national dans une résistance armée avec son cortège de sabotages, d’escarmouches et d’attentats, auxquels répondirent la répression et même un «contre-terrorisme» brutal qui aboutit, le 15 décembre 1952, à l’assassinat, par l’organisation secrète «La main rouge», du leader syndicaliste destourien Farhat Hached. Cet épisode s’acheva le 30 juillet 1954 par la visite au bey Lamine 1er du président du Conseil, Pierre Mendès-France, à l’occasion de laquelle il prononça un discours qui ouvrait la voie à l’autonomie interne. Celle-ci fut obtenue à l'issue des conventions franco-tunisiennes signées à Paris, le 3 juin 1955. Moins d’un an plus tard, l’indépendance, sous l’égide d’Habib Bourguiba, est acquise le 20 mars 1956. Notons, à ce propos, que le caractère non traumatisant des rapports entre la Résidence générale et les leaders destouriens, au cours de la lutte pour l’émancipation, contribua, une fois l’indépendance obtenue, à donner aux relations entre les deux Etats un caractère nettement cordial, malgré les inévitables froissements consécutifs à la fin d’un ordre colonial de 75 ans. Ceux-ci étaient alimentés par la surenchère nasserienne; le président égyptien agissant en sous-main au profit du rival de Bourguiba - Salah Ben Youssef - qui joua la carte de l’arabisme anti- occidental- et par le contexte marqué par le mouvement de libération algérien appuyé par la Tunisie, refuge des dirigeants et de combattants du FLN. Sur cela, vint se greffer l’antipathie réciproque entre Bourguiba, plus à l’aise avec les dirigeants de la IVe République, et de Gaulle, sans affinité avec l’Afrique du nord.

Le point culminant fut la bataille de Bizerte en juillet 1961. Cependant, le 15 octobre 1963, la base et l’ensemble des installations militaires étaient remises aux autorités tunisiennes tandis que les soldats français quittaient le pays. Quelque mois plus tard, le 12 mai 1964, c’était au tour des terres coloniales d’être nationalisées, sans susciter une tension particulière. Les choses rentrèrent donc dans l’ordre et l’amitié retrouvée permit la reprise de l’importante coopération française, notamment dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Pour leur part, les liens culturels continuèrent d’être riches et variés – et pour longtemps. Aujourd’hui, malgré les changements que le nouveau siècle impose aux Etats, aux sociétés et aux cultures, le caractère privilégié des relations séculaires entre la Tunisie et la France demeure.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter