La médina: Cadre urbain, habitat et société

.jpg) Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - Durant des siècles, l’antique ville de Tunis s’est définie comme une madîna wa rabdhân (duel du mot rabadh), c’est-à-dire une cité et deux faubourgs. La population musulmane se répartissait entre la médina et le faubourg nord de Bab Souika et celui de Bab el Jazira, situé au sud. La communauté israélite autochtone se concentrait à l’intérieur des murs de la cité dans la Hâra qu’elle commence à déborder vers 1850. Quant aux Européens – Al Ifranj –, regroupés autour de leurs consulats, ainsi que les juifs originaires de Livourne (Grana), plus prospères et plus européanisés que leurs coreligionnaires locaux, ils occupaient le quartier «franc», situé à proximité des remparts et de la porte dite Bâb el bahr, orientée en direction de la lagune et au-delà vers le port de La Goulette.

Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - Durant des siècles, l’antique ville de Tunis s’est définie comme une madîna wa rabdhân (duel du mot rabadh), c’est-à-dire une cité et deux faubourgs. La population musulmane se répartissait entre la médina et le faubourg nord de Bab Souika et celui de Bab el Jazira, situé au sud. La communauté israélite autochtone se concentrait à l’intérieur des murs de la cité dans la Hâra qu’elle commence à déborder vers 1850. Quant aux Européens – Al Ifranj –, regroupés autour de leurs consulats, ainsi que les juifs originaires de Livourne (Grana), plus prospères et plus européanisés que leurs coreligionnaires locaux, ils occupaient le quartier «franc», situé à proximité des remparts et de la porte dite Bâb el bahr, orientée en direction de la lagune et au-delà vers le port de La Goulette.

Place du château, début du XXe siècle. Palais Dar Husseïn (aujourd'hui, siège de l'Institut national du Patrimoine). Au premier plan: tombeau du dey Qara Mustafa (détruit dans les années 1960) (coll. Lyse Barbeau)

Au sein de la population musulmane, il n’y avait pas de répartition communautaire ou ethnique par quartier ou par rue. Il y eut bien un quartier andalou à Bab Souika (Houmet el Andalous) et une rue des Andalous dans la médina ; de même qu’il y eut, au lendemain de la conquête ottomane de 1574, entre le Dâr el Pacha et la citadelle de la Kasbah, un quartier occupé par des dignitaires politiques, militaires et religieux « turcs ». Mais au XIXe siècle, cela ne correspondait plus à grand-chose. Les sujets tunisiens originaires de l’intérieur et du Maghreb (Djerbiens, Algériens ou Tripolitains, par exemple) installés à Tunis où ils faisaient prospérer leur commerce dans les souks, n’avaient aucune difficulté à se loger dans divers secteurs de la médina et des faubourgs. Nous en reparlerons plus loin.

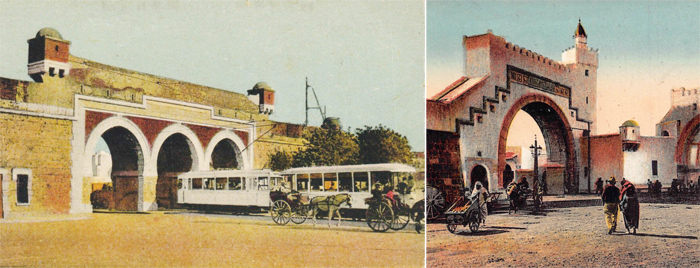

A gauche Bab Saadoun. Afin de permettre le passage du tramway et des véhicules, l'ancienne porte à un seul arc a été remplacée par une porte monumentale puis déplacée en 1912. A droite, Bab el Khadhra

A gauche Bab Saadoun. Afin de permettre le passage du tramway et des véhicules, l'ancienne porte à un seul arc a été remplacée par une porte monumentale puis déplacée en 1912. A droite, Bab el Khadhra

Flanquant la médina et séparés d’elle par une première ceinture de remparts, se trouvent les rbat-s de Bab Souika et Bab el Jazira. Le premier est très étendu et densément bâti (sur le plan dressé en 1860 par l’ingénieur Colin, il occupe une superficie presque analogue à celle de la médina intra muros - et un document administratif de 1860 (1278) y recensait plus de constructions qu’ailleurs). Bâb el Jazira, bien que présentant un tissu urbain moins dense avec de vastes espaces non construits, est néanmoins aussi ancien que Bâb Souika. L’essor de l’un et de l’autre remonte à l’époque de l’émirat hafside (XIIIe-XVIe siècle). Ces deux faubourgs étaient enserrés dans des remparts et protégés par des bastions.

Place Bab Souika. Vue historique. Mosquée Mhammad Bey el Mouradi. Au premier plan: petites échoppes abritant des commerces variés

Place Bab Souika. Vue historique. Mosquée Mhammad Bey el Mouradi. Au premier plan: petites échoppes abritant des commerces variés

L’idée communément admise d’une supériorité urbanistique, architecturale et sociale de la médina sur les deux rbat-s correspond à la réalité historique. Elle appelle néanmoins des commentaires et des précisions. Certains ont pu écrire que le faubourg était une antichambre de la médina qu’on y effectuait, en quelque sorte un « stage de citadinité», ce qui laisserait supposer une grande mobilité de population et le caractère d’habitation médiocre. Cela doit être nuancé. Prenons l’exemple de Bab Souika: dans ce faubourg vivait au XIXe siècle encore une population relativement stable, composée certes de nombreux et modestes artisans exerçant des métiers liés à l’économie rurale, mais qui abritait simultanément des familles de vieille souche citadine dont certains membres occupaient une place distinguée dans la hiérarchie sociale tunisoise. Nous avons évoqué plus haut le quartier des Andalous. Certaines des familles « moriscos » expulsées d’Espagne au XVIIe siècle s’y installèrent. L’illustre famille el Toumi (min a’yân buyût al Andalus, note le chroniqueur Ahmed Ben Dhiaf), qui fut jadis une des plus riches familles de Tunis, et dont la fortune se fit dans l’activité tunisoise par excellence, c’est-à-dire la fabrication et l’exportation des chéchias, y élisait domicile.

El Halfaouine. Mosquée Youssouf Saheb Ettabaa et son palais

El Halfaouine. Mosquée Youssouf Saheb Ettabaa et son palais

Outre les Andalous, le faubourg accueillait des familles de notables du commerce, dont la famille Mhawed (min a’yân baldiyat al rbat, précise Ben Dhiaf) qui donna, en outre, d’énergiques et influents cheikhs administratifs de Bab Souika. Autre témoignage du caractère citadin du faubourg renforcé par son rayonnement religieux, citons la famille El Bokri, aujourd’hui éteinte, qui représentait jadis un triple symbole d’ancestralité citadine, de baraka et de fortune. D’autres familles maraboutiques, telles que les Halfaoui et les Bahi, habitaient dans le faubourg et y animaient le sanctuaire de leurs pieux ancêtres. De même que l’on y trouvait l’important sanctuaire du saint protecteur de Tunis Sidi Mahrez et la demeure de ses descendants, les Maherzi. Une vénérable famille d’oulémas- les Naffâtî - vivait dans, par et pour le faubourg par l’exercice de l’imamat et l’enseignement à la mosquée d’el Tabbanîne qui portait également leur nom de famille : Jâmi’al Nfâfta. On y croisait aussi des membres de deux familles Chérif - dont une d’ascendance andalouse, les Chérif-Hachem, et l’autre, Chérif-Hendi, apparentée à celle de la médina - qui dirigeaient la puissante confrérie religieuse des Aïssaouiya en la zaouia de Sidi El Hârî. Il existait aussi une catégorie sociale à caractère militaire, regroupée dans un quartier appelé Diyâr el Mkhâzniyya. La proximité du palais beylical du Bardo avait, en effet, incité les spahis et hânba-s (sorte de gendarmerie du Makhzen) à s’installer au faubourg tout comme certains de leurs collègues qui avaient choisi les hauteurs de Bab el Jazira, situées à une courte distance à cheval de la résidence du bey et de son administration. Fait plus intéressant, Bab Souika vit s’installer dans ses murs, plus précisément dans le quartier d’El Halfaouine, deux puissants vizirs du XIXe siècle, d’abord Youssouf Saheb Ettabaâ puis Mustafa Khaznadar.

Patio Dar Husseïn

Patio Dar Husseïn

Bab el Jazira n’était pas en reste. Y résidaient en effet des familles tunisoises au rôle de premier plan dans l’histoire et l’économie de la cité. Les Al Asfouri, vieille famille andalouse arrivée à Tunis au Moyen Âge, les Fayyach, famille de maîtres selliers, des familles d’artisans-marchands de la chéchia tels les el Ilmi et Mnara. Un membre d’une des plus anciennes familles de Tunis et installée dans le faubourg, Hmida el Ghammad, occupe, dans les années 1810, la fonction de cheikh el Médina, c’est-à-dire la plus haute autorité communale tunisoise, comme le seront ensuite les Asfouri et un Thabet. L’illustre lignée de maîtres parfumeurs, les El Jbâlî, compta, au XVIe siècle, un cheikh de Bab el Jazira. Les dignitaires du Makhzen militaire beylical, les Ben Ammar, les Abdelwahhab, les Bach Hamba, élisent domicile dans le quartier haut de Ras el Darb. Il convient de souligner, ainsi que nous l’apprend l’historien Abdelaziz Daouletli, que dès l’époque médiévale, des personnages de haut rang du brillant émirat hafside résidaient dans le faubourg. Au XVIIIe siècle, Ameur Bey, demi-frère de Hussein Bey Ben Ali, fondateur de la dynastie husseïnite, habitait dans la rue qui porte encore son nom près de la rue El Marr. Last but not least, à la même époque, les habitants du faubourg se flattaient de la présence parmi eux du cheikh Ahmed Boukhris et ses fils, distingués oulémas. Une rue principale du quartier porte depuis toujours le nom de cette famille.

Minaret de la Zitouna et abords des souks

Minaret de la Zitouna et abords des souks

Cela dit, il faut signaler, à présent, que ce qui distinguait la médina, c’était son homogénéité sociale. On y trouvait essentiellement une population s’adonnant à des métiers et des activités plus spécifiquement urbains. Le genre de vie était fondé sur un emploi strict et préétabli du temps et un repliement sur la demeure, une fois la journée de travail terminée. L’habitat était conforme au statut de ses occupants, c’est-à-dire de tujjâr-s- marchands, de magistrats religieux, ponctué de grandes demeures de dignitaires politiques, d’édifices publics (Kasbah, Dar el Bey, Dâr el Pacha, Driba du Dey, ou encore des tombeaux (tourba-s) de la famille régnante et de dignitaires ; sans compter les édifices religieux – notamment la mosquée-université de la Zitouna - et le réseau des souks situé au cœur de la cité. Dans les faubourgs, en revanche, la proportion plus élevée de gens de modeste condition établissait un rapport entre le bâti et la rue différent de celui qui caractérisait la médina. Dans les faubourgs, la rue, telle celle de la Zaouia Bokriya, semble dominer architecturalement et, en quelque sorte, socialement les habitations. Les maisons basses bordent les rues où règne une grande animation. Les gens, femmes – dûment voilées – comprises, circulent ici plus fréquemment que dans la médina. Cette impression correspondait à une réalité sociale, celle d’un mode de vie de familles à faibles revenus, obligées de « s’épancher » dans la rue, d’effectuer quotidiennement, voire à diverses reprises dans la même journée, de menus achats que l’on confiait souvent aux petits garçons de la famille. Aussi, à la différence de la médina, les habitants des deux faubourgs s’accommodaient-ils de la présence des petits commerces. D’ailleurs, le mot «souika» signifiait, dans l’antique vocabulaire urbain, un ensemble de boutiques indispensables à la vie quotidienne, à la différence des «souks» de la médina répartis par spécialité artisanale et marchande.

Patio Dar Husseïn

Patio Dar Husseïn

Dans les faubourgs cohabitaient l’élite sociale dont nous avons parlé plus haut et une population de modeste condition souvent allogène exerçant des petits métiers ou des métiers socialement peu considérés : potiers, tisserands sur toile, nattiers, bouchers, ferblantiers, par exemple. Surtout, la proximité de la campagne donnait aux faubourgs trois caractères distinctifs: le séjour provisoire ou définitif des ruraux qui y apportaient leurs mœurs rustiques ; la fixation de métiers en rapport avec la campagne et l’agriculture : fabricants d’outils agricoles, forgerons, charrons, alfatiers entre autres. Troisième caractère, enfin, l’existence d’un habitat semi-rural, voire rural, aux extrémités des faubourgs. Il en résultait un habitat qui, dans ces quartiers périphériques, s’apparentait à celui de la campagne de Tunis : courette en calcaire ou en terre battue flanquée de deux petites pièces. C’est ainsi qu’à Bab el Khadhra, chevriers et cochers de fiacre vivaient, jusqu’aux années 1930, parmi leurs troupeaux et leurs équipages. Cet habitat à cheval entre la ville et la campagne apparaît aussi, dans un avis de vente judiciaire publié en 1890, dans le Journal officiel, où l’on note l’existence, à l’angle de la rue de la Ruche et de la rue Abdelwahhab (faubourg de Bab el Jazira), d’une maison «construite à l’arabe» et comprenant une «immense cour complantée d’arbres fruitiers».

L'entrée de la Kasbah et le Bld. Bab-Menara

L'entrée de la Kasbah et le Bld. Bab-Menara

L’ancestralité urbaine des faubourgs soulignée, il n’en demeure pas moins qu’ils abritaient la majorité de la population musulmane non tunisoise. Les différentes communautés ethniques ou régionales s’installaient au débouché du chemin qui conduisait de leurs régions à la capitale. C’est ainsi, note l’historienne Germaine Marty, que « les gens du Cap Bon [El Jazira, dans la toponymie tunisienne, d’où le nom donné au faubourg], et du Sud s’établissaient à Bab el Jazira, ceux du Kef et de Téboursouk près de la Kasbah, ceux du Nord à Bab Souika ». Cette population, selon qu’elle était composée de familles ou d’individus venus seuls, habitait soit dans des maisons qui préservaient l’intimité familiale, soit dans un habitat collectif où cohabitaient les émigrés. On se regroupait par affinité régionale dans les fondouks ou les oukala-s, voire par le regroupement dans un même quartier. C’est ainsi qu’il existait une Houmat al Jrâba (quartier des Djerbiens) jouxtant la Hâra. Ces Barrâniya-s (c’est-à-dire les étrangers à la ville), ainsi qu’on les désignait communément et administrativement, étaient placés sous la responsabilité d’un cheikh issu de leur région ou de leur communauté d’origine. Un décret du 12 février 1891 en mentionnait cinq dont trois à Bab al Jazira:

• «Ali ben Moussa ben Saïd El Garmassi, cheikh des Barrania établis à Bab el Djazira et se composant des gens de Garmassa, Guetaria et Trabelsia;

• Ahmed ben Abdallah ben Abbas Elhami, cheikh des Barrania de Bab el Djazira lesquels se composent des gens de Mnasriyne, Nouadji, Fatnassa, Mehadhba, Khadara, Tiach Béni Zid, Metmak, Béni Aïssa, ainsi que des gens du Djérid établis à Ras El Darb et Bab Ménara;

• Haj Ahmed ben Mbarek Elgomrasni, cheikh des Barrania établis dans les quartiers de Hadjamine (…) du faubourg de Bab El Jazira ainsi que ceux de Ghomrassen, Beni Barka, Herarza, Gabauten, Dagafra, Alsabsa, et Ouled Dabbab établis dans ces quartiers.»

Le Dar el Bey au début du XXe siècle

Le Dar el Bey au début du XXe siècle

Quant aux groupes musulmans allogènes, ils se regroupaient selon le même scénario. G. Marty nous apprend ainsi que «jusqu’en 1922-1924, les Kabyles logeaient dans le même quartier Bab Souika-Bab Saadoun. Les Swâfa, gens du Souf, ont deux lieux d’habitat: Ras el Darb et place aux Moutons dans le faubourg de Bab el Jazira, rue Zaouia Boukria et Sidi Aloui, près de Halfaouine à Bab Souika.» Chacune de ces communautés (telles celles des Constantinois, gens du Souf, Mozabites, gens de Ouergla, Tripolitains), avait son cheikh originaire du pays.

Au XIXe siècle: un métier des souks de la médina: chawâchi-s, confectionneurs de chéchias; et un métier des faubourgs: affûteur de faucilles (aquarelles de Ch. Lallemand)

Si, dans ses grandes lignes, le schéma ainsi présenté demeura grosso modo valable jusqu’au milieu du XIXe siècle, il n’allait cesser, depuis, de subir des modifications profondes qui allaient en affecter durablement les équilibres historiques. Ces modifications eurent d’autant plus d’effets que les atteintes au monde urbain traditionnel coïncidèrent, à partir du protectorat en 1881, avec la fondation et l’essor de la ville européenne. La comparaison - trompeuse mais d’une redoutable efficacité - entre les deux conceptions urbaines et architecturales ne manqua pas de jouer contre la médina. Aux premières années du XXe siècle, on relève déjà de rares (mais non sans lendemain) abandons de la ville historique pour des résidences des environs de Tunis, naguère réservées à la villégiature. Ce phénomène de désaffection à l’égard du bâti ancestral ne touchait alors que quelques personnalités de la haute société mais il annonçait subrepticement un mouvement qui irait en s’amplifiant durant tout le XXe siècle.

Ancienne porte de Bab Alioua

Ancienne porte de Bab Alioua

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, et avant l’apparition de la nouvelle ville, la médina est frappée de plein fouet par de profondes atteintes à l’ancien ordre urbain. Ces désordres étaient essentiellement dus à la conjonction de deux facteurs: la crise de nombreux secteurs de l’économie musulmane et la conjoncture politique précoloniale qui, en donnant plus de poids aux communautés juive et européenne, désormais appuyées sur un pouvoir réellement exorbitant des consuls face à un Etat beylical en difficulté, leur permit de déborder les limites jadis fixées par l’Administration et les usages. Ce débordement affecta l’organisation des souks d’autant plus rapidement que les milieux citadins de l’artisanat et du commerce, subissant de plus en plus la concurrence des produits manufacturés, furent affectés par une paupérisation étendue. Ses manifestations les plus graves furent l’hypothèque immobilière souvent suivie de la saisie des demeures par des créanciers ou des usuriers..jpg) Conséquence de cette paupérisation citadine sur laquelle vinrent se greffer les effets délétères de l’exode des populations misérables chassées des campagnes au lendemain de l’insurrection de 1864 et la famine de 1867, Tunis connut un accroissement inouï de la délinquance. Les vieilles traditions d’honnêteté et de discrétion furent battues en brèche. Dans les procès-verbaux du tribunal, un mot revient avec une régularité lancinante : « tahyîr râhat al sukkân » (atteinte à la quiétude des habitants). Vols et cambriolages se multiplièrent. Plus grave encore, le banditisme si redouté et, jusque-là, fléau des grands chemins, apparut en ville. Il prit la forme d’agressions à main armée de quelque passant isolé et son dépouillement. Le déracinement, la solitude, la misère constituèrent progressivement un terrain favorable à l’alcoolisme et à la débauche. Régulièrement, des groupes d’hommes et de femmes de la lie de Tunis s’introduisaient par effraction dans des maisons inoccupées et s’adonnaient à la boisson et aux plaisirs. Le domicile tunisois du vénérable mufti et imam de la Grande mosquée, Sidi Brahim Riahi, parti villégiaturer à Sidi Bou Saïd, n’échappe pas à ce phénomène. Cette déliquescence est d’autant plus difficile à stopper par l’Autorité que la corruption fleurit dans le milieu des agents de la police des dhabtiya.

Conséquence de cette paupérisation citadine sur laquelle vinrent se greffer les effets délétères de l’exode des populations misérables chassées des campagnes au lendemain de l’insurrection de 1864 et la famine de 1867, Tunis connut un accroissement inouï de la délinquance. Les vieilles traditions d’honnêteté et de discrétion furent battues en brèche. Dans les procès-verbaux du tribunal, un mot revient avec une régularité lancinante : « tahyîr râhat al sukkân » (atteinte à la quiétude des habitants). Vols et cambriolages se multiplièrent. Plus grave encore, le banditisme si redouté et, jusque-là, fléau des grands chemins, apparut en ville. Il prit la forme d’agressions à main armée de quelque passant isolé et son dépouillement. Le déracinement, la solitude, la misère constituèrent progressivement un terrain favorable à l’alcoolisme et à la débauche. Régulièrement, des groupes d’hommes et de femmes de la lie de Tunis s’introduisaient par effraction dans des maisons inoccupées et s’adonnaient à la boisson et aux plaisirs. Le domicile tunisois du vénérable mufti et imam de la Grande mosquée, Sidi Brahim Riahi, parti villégiaturer à Sidi Bou Saïd, n’échappe pas à ce phénomène. Cette déliquescence est d’autant plus difficile à stopper par l’Autorité que la corruption fleurit dans le milieu des agents de la police des dhabtiya.

Fin du XIXe siècle: Bab el Bahr (Porte de France). On distingue en arrière-plan des immeubles modernes

Fin du XIXe siècle: Bab el Bahr (Porte de France). On distingue en arrière-plan des immeubles modernes

Que retenir de tout cela ? Sinon que lorsque la France prend possession de la ville, le cadre urbain de Tunis est affecté par de profonds désordres. L’Administration communale, privée de ressources suffisantes, est défaillante. L’économie des souks est ruinée. Faute de moyens, l’habitat et la plupart des monuments ne sont plus entretenus. Simultanément, dans les années 1880 et 1890, la ville européenne sort rapidement de terre et elle fascine déjà par son imposante architecture moderne, par ses magasins, ses lieux de loisirs et de culture. A l’orée du XXe siècle, Tunis n’est plus une fière médina entourée de ses deux faubourgs. C’est désormais la juxtaposition de deux conceptions urbaines, de deux modes de vie et de deux cultures. Achèvement du processus de la pénétration européenne commencé au tournant du XIXe siècle dans le monde urbain traditionnel, le contact imposé à la Tunisie par la puissance occupante se projette sur la configuration de sa capitale.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter