Il y a 67 ans, le premier recours tunisien au conseil de sécurité: l'Internationalisation de la question tunisienne

La Tunisie s’est adressée au Conseil de sécurité à cinq reprises : la première fois fut en janvier 1952, en réaction au rejet par la France, le 15 décembre 1951, de la demande d’accession de la Tunisie à l’autonomie interne. La lettre, adressée au Président du Conseil et datée du 12 janvier 1952, est signée par Mhamed Chenik, Premier ministre. Dans cette lettre, le gouvernement tunisien dénonce le non-respect par la France du Traité du 12 mai 1881, notamment le rejet du principe d’autonomie interne, et pose plus largement la question du droit à l’autodétermination.

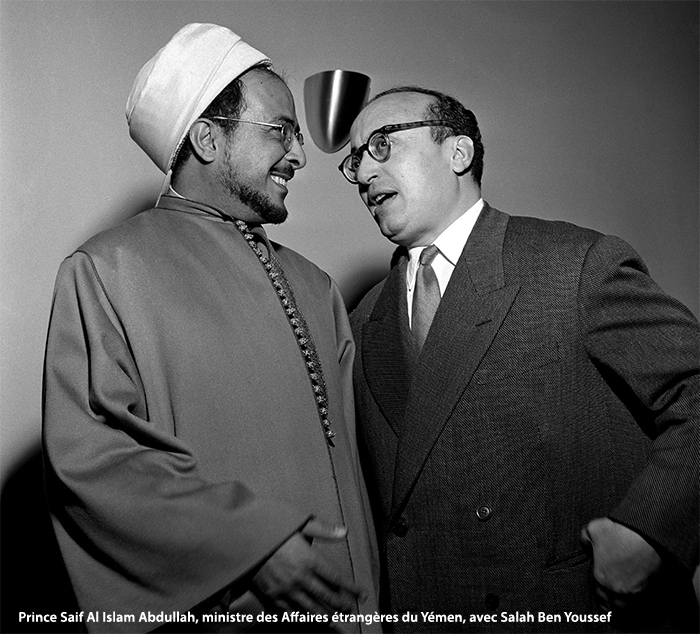

Le gouvernement demande au Conseil de «donner à ce différend une solution conforme à l’équité». La plainte est déposée le 14 janvier auprès du Cabinet du Secrétaire général de l’ONU, Trygve Lie, par deux membres du Gouvernement, Salah Ben Youssef, ministre de la Justice, et Mohammed Badra, ministre des Affaires sociales. A cette date, la VIe session de l’Assemblée générale de l’ONU se tenait exceptionnellement à Paris, au Palais de Chaillot.

Sur la base de la plainte tunisienne (classée S/2571), quinze pays arabes et asiatiques adressent le 30 janvier 1952 une lettre collective au Président du Conseil de sécurité attirant son attention sur «la gravité de la situation en Tunisie». Mais c’est seulement en avril, après la fin de la présidence du Conseil par la Hollande, et sous la présidence du Pakistan, que la plainte pouvait être sérieusement examinée. Le 2 avril, 11 délégations arabes et asiatiques adressent une lettre au Président du Conseil pour lui demander d’inscrire la question tunisienne à l’ordre du jour. Ce sont le Pakistan, l’Afghanistan, la Birmanie, l’Egypte, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, les Philippines, l’Arabie Saoudite et le Yémen. Ils sont bientôt rejoints par le Liban, la Syrie, l’Ethiopie et le Liberia, soit 15 pays en tout. Ces démarches consacrent l’internationalisation de la question tunisienne.

La séance du Conseil est ouverte le 4 avril 1952 sous la présidence de Sir Zafrullah Khan, ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Avant de pouvoir aborder le fond, le Conseil doit d’abord approuver l’inscription même de la question à l’ordre du jour. S’agissant d’une question de procédure, la majorité de 7 voix sur 11, sans droit de veto, suffit pour valider la décision. Un tel format limite le débat aux seuls membres du Conseil sans possibilité pour les autres Etats d’y participer, notamment ceux qui ont parrainé la demande d’inscription. La composition du Conseil, à cette date, s’étend aux cinq membres permanents (Chine, France, Royaume-Uni, Etats-Unis et Urss) et à six autres pays: le Brésil, le Chili, la Grèce, la Hollande, le Pakistan et la Turquie.

La séance du Conseil est ouverte le 4 avril 1952 sous la présidence de Sir Zafrullah Khan, ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Avant de pouvoir aborder le fond, le Conseil doit d’abord approuver l’inscription même de la question à l’ordre du jour. S’agissant d’une question de procédure, la majorité de 7 voix sur 11, sans droit de veto, suffit pour valider la décision. Un tel format limite le débat aux seuls membres du Conseil sans possibilité pour les autres Etats d’y participer, notamment ceux qui ont parrainé la demande d’inscription. La composition du Conseil, à cette date, s’étend aux cinq membres permanents (Chine, France, Royaume-Uni, Etats-Unis et Urss) et à six autres pays: le Brésil, le Chili, la Grèce, la Hollande, le Pakistan et la Turquie.

Le délégué de la France, l’Ambassadeur Henri Hoppenot, prend la parole en premier pour déclarer son opposition à l’inscription, plaidant la non-compétence du Conseil, et pour s’efforcer de justifier, quant au fond, la politique française en Tunisie. Sir Zafrullah Khan introduit l’affaire tunisienne: c’est la première présentation de la cause tunisienne devant les Nations unies. Il dénonce les violations par la France des conventions qui lient les deux pays, la politique discriminatoire de l’administration coloniale ainsi que les mesures de répression des libertés ayant porté la crise à un point tel qu’il menace la paix et la sécurité internationale: un réquisitoire implacable contre la politique coloniale de la France en Tunisie.

Le délégué de la France, l’Ambassadeur Henri Hoppenot, prend la parole en premier pour déclarer son opposition à l’inscription, plaidant la non-compétence du Conseil, et pour s’efforcer de justifier, quant au fond, la politique française en Tunisie. Sir Zafrullah Khan introduit l’affaire tunisienne: c’est la première présentation de la cause tunisienne devant les Nations unies. Il dénonce les violations par la France des conventions qui lient les deux pays, la politique discriminatoire de l’administration coloniale ainsi que les mesures de répression des libertés ayant porté la crise à un point tel qu’il menace la paix et la sécurité internationale: un réquisitoire implacable contre la politique coloniale de la France en Tunisie.

Dans la suite du débat, le 10 et le 14 avril, seuls les délégués du Royaume-Uni, Sir Gladwyn Jebb, et de la Hollande, Von Balluseck, soutiennent la thèse de la non-compétence du Conseil. La Grèce et la Turquie invitent les deux parties à surmonter la crise par le dialogue et la négociation. Le délégué des Etats-Unis soutient le droit de tous les pays de faire appel aux Nations unies pour tenter de surmonter les crises par les moyens pacifiques. Les délégués de l’Urss, de la Chine (la Chine nationaliste à l’époque), du Brésil, du Chili et du Pakistan approuvent l’inscription et affirment la nécessité de promouvoir la politique de décolonisation et de libération des peuples conformément au principe d’autodétermination. Les représentants du Pakistan, Sir Zafrullah Khan, ou l’Ambassadeur Ahmed Boukhari, interviennent trois fois pour répliquer aux interventions des délégués français et britannique.

Le vote, intervenu le 14 avril dans la soirée, donne cinq voix favorables à l’inscription (Urss, Chine, Chili, Brésilet Pakistan), deux voix contre (France et Royaume-Uni) et quatre abstentions (Etats- Unis, Grèce, Hollande et Turquie). Il aurait suffi de sept voix pour obtenir l’inscription. Les abstentions ont pesé plus lourd que les voix hostiles.

Fallait-il entériner le rejet?

.jpg) Le 20 juin, treize délégations arabes et asiatiques ayant parrainé la plainte au Conseil de sécurité demandent la convocation d’une session spéciale de l’Assemblée générale sur la question tunisienne. La requête recueille 23 réponses favorables, alors qu’il en fallait 31; les pays occidentaux recommandaient en particulier d’attendre l’échéance de la session ordinaire de l’Assemblée. La question tunisienne était en effet inscrite le 16 octobre 1952 à l’ordre du jour de l’Assemblée générale (VIIe session) avec l’appui total des pays arabes, asiatiques et latino-américains, et avec le vote positif des Etats-Unis. Depuis lors, les questions tunisienne et marocaine sont inscrites et débattues aux sessions de l’Assemblée générale. Le 30 septembre 1955, la question algérienne est inscrite en dépit de la recommandation négative du Bureau de l’Assemblée par un vote majoritaire de l’Assemblée plénière.

Le 20 juin, treize délégations arabes et asiatiques ayant parrainé la plainte au Conseil de sécurité demandent la convocation d’une session spéciale de l’Assemblée générale sur la question tunisienne. La requête recueille 23 réponses favorables, alors qu’il en fallait 31; les pays occidentaux recommandaient en particulier d’attendre l’échéance de la session ordinaire de l’Assemblée. La question tunisienne était en effet inscrite le 16 octobre 1952 à l’ordre du jour de l’Assemblée générale (VIIe session) avec l’appui total des pays arabes, asiatiques et latino-américains, et avec le vote positif des Etats-Unis. Depuis lors, les questions tunisienne et marocaine sont inscrites et débattues aux sessions de l’Assemblée générale. Le 30 septembre 1955, la question algérienne est inscrite en dépit de la recommandation négative du Bureau de l’Assemblée par un vote majoritaire de l’Assemblée plénière.

Signalons trois faits significatifs. L’ouverture du débat sur la question tunisienne le 4 avril 1952 coïncide avec l’inauguration de la Salle du Conseil de sécurité qui était offerte à l’ONU, quant aux équipements et à la décoration, par le Royaume de Norvège. La séance du Conseil, qui se tient pour la première fois dans la salle qui lui est consacrée, commence donc par l’hommage rendu à la Norvège avant d’aborder la question tunisienne. D’autre part, Bahi Ladgham venait tout juste d’ouvrir à New York le Bureau tunisien de libération nationale (Tunisian Office for National Liberation), source d’information essentielle des délégations amies, et qui sera inauguré solennellement quelques semaines plus tard le 20 juin 1952.

Bahi Ladgham était présent à toutes les séances en compagnie de Farhat Hached qui, pour sa part, avait rejoint New York spécialement pour assister au débat sur la question tunisienne. A son retour à Tunis le 30 avril, Farhat Hached, qui était accompagné de deux délégués de la CISL, est soumis à l’aéroport d’El Aouina à une fouille minutieuse par la police française qui confisque son passeport et tous ses documents; le 2 mai, il est longuement reçu par Lamine Bey auquel il rapporte les faits dans le détail. Enfin, le 12 avril 1955, alors que les négociations d’autonomie interne étaient avancées, et avant la signature des Conventions, Sir Gladwyn Jebb se rend à Tunis en qualité d’Ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, et demande une audience auprès du Premier ministre Tahar Ben Ammar qui le reçoit longuement au Palais du Gouvernement à la Kasbah.

Bahi Ladgham était présent à toutes les séances en compagnie de Farhat Hached qui, pour sa part, avait rejoint New York spécialement pour assister au débat sur la question tunisienne. A son retour à Tunis le 30 avril, Farhat Hached, qui était accompagné de deux délégués de la CISL, est soumis à l’aéroport d’El Aouina à une fouille minutieuse par la police française qui confisque son passeport et tous ses documents; le 2 mai, il est longuement reçu par Lamine Bey auquel il rapporte les faits dans le détail. Enfin, le 12 avril 1955, alors que les négociations d’autonomie interne étaient avancées, et avant la signature des Conventions, Sir Gladwyn Jebb se rend à Tunis en qualité d’Ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, et demande une audience auprès du Premier ministre Tahar Ben Ammar qui le reçoit longuement au Palais du Gouvernement à la Kasbah.

Ahmed Ounaïes

Ancien Ambassadeur

Lire aussi

- Le président Caïd Essebsi après la brillante élection de la Tunisie au Conseil de Sécurité: Fierté et engagement

- Par 191 voix, la Tunisie élue au conseil de sécurité de l’ONU : Quasiment toute la communauté internationale

- Ahmed Ounaïes: Cinq recours tunisiens au Conseil de sécurité

- La Tunisie au Conseil de sécurité: Pourquoi? Que peut-elle faire?

- Khemaies Jhinaoui: Oui, la Tunisie est prête pour jouer un rôle actif au conseil de Sécurité

- Le Conseil de sécurité à la veille de l’élection de la Tunisie

- Ali Hachani: La Tunisie au Conseil de sécurité, quelles opportunités, quels défis?

- Qui sont les 18 ambassadeurs, représentants permanents de Tunisie, depuis l'indépendance, auprès de l’ONU à New York

- L’incontournable Mister Kacem : 40 ans d'affilée à la mission de Tunisie auprès de l'ONU à New York

- Ecrire un commentaire

- Commenter

.jpg)