Abdelwahab Meddeb - Fadhel Jaziri: L’audace et la norme

Par Abdelwahab Meddeb - Pour retrouver la plénitude du sens, Jaziri a tout reconstitué, tout recomposé. Surdétermination, condensation, déplacement agissent dans ces reconstitutions où le décor de studio a pour tâche non pas de reproduire la mémoire mais de la reconstruire. (…)

C’est pour cette raison que les scènes de ce film se voient comme si elles étaient séquences de rêves. Nous sommes face aux produits d’un des arts de la représentation, cette autre scène qui dédouble le réel pour mieux le signifier. (…)

Car, en effet, il y a une échelle de degrés que parcourent les discours entre les longues odes médiévales sacrées et profanes, les formules religieuses et juridiques figées dans leur archaïsme, les ordres littéraires modernes qui vont de la voix du poète révolutionnaire au romancier hédoniste, de l’essayiste politique ou syndicaliste au journaliste engagé ; sans négliger les multiples nuances dialectales qui courent du tunisois zitounien à celui des faubourgs, du parler du Djérid ou du littoral méridional à celui des tribus qui erraient et campaient encore au bord des oueds creusant les steppes de Kairouan à Gafsa.

En outre, là aussi, au plan linguistique, le témoignage n’est pas d’ordre documentaire ou historique ; les trois concepts qui éclairent la scène seconde dédoublant le réel pour mieux l’expliciter (la surdétermination, la condensation, le déplacement) restent encore à l’œuvre. Je ne retiendrai qu’un seul exemple, celui des poèmes écrits par l’un des trois protagonistes, le fameux Abou Kacem Chabbi, le plus célèbre poète maghrébin auprès des Arabes, eh, bien ! les poèmes cités dans le film ne sont pas les poèmes autographes, ils sont récrits, pour être dépouillés du pathos et du lyrisme qui les colorent d’une palette romantique surannée : en somme, ils sont écartés de leur influence lamartinienne et déplacés vers la vision rimbaldienne, pour qu’en eux le sens de la révolte se condense et que par là ils se trouvent surdéterminés afin de mieux servir la portée de la rupture d’avec la tradition littéraire.

Par ce seul exemple, nous voyons comment procède le scénariste: il utilise une personnalité et une matière historiques pour les métamorphoser en personnage et récit de fiction dramatisant une problématique, celle qui fait l’éloge de l’écart en fustigeant la norme, celle qui célèbre la rupture nécessaire au risque de susciter la rage des gardiens du temple, celle qui opte pour la liberté de créer, de penser et de vivre contre l’être conventionnel qu’entretient une société conservatrice.

Cette présence de la langue en ses multiples états oriente l’esthétique du film vers la rhétorique du récitatif et de l’oratorio. C’est peut-être cet aspect qui approche notre film d’un mode de représentation théâtral et musical. Ce qui l’éloigne de la temporalité et de l’économie du récit propres au cinéma dont le débit est plus rapide, procédant d’un mode narratif plus romanesque.

Certes, la profusion discursive rend l’œuvre quelque peu indéchiffrable; car le flux de ses nuances peut n’être pas assimilé par les yeux et les oreilles étrangers. Mais n’est-il pas dans l’ordre des choses que la beauté poétique, iconique, mélodique soit reçue et acceptée en son énigme ? Je me souviens encore de la beauté inquiète que je recevais des films de Godard au début des années 1960, lorsque j’étais élève à Tunis n’ayant jamais voyagé, ayant peu lu, ignorant tout des bribes de citations livresques et des signes urbains métropolitains déroutés par le réalisateur, et qui créent un effet poétique dû à la solidarité du son et de l’image. Je ne les ai déchiffrés dans leur plénitude de sens qu’après être devenu à mon tour parisien. Je pense que la potentialité universelle de l’œuvre réside dans sa profonde immersion au sein de la réalité qui lui a donné naissance et qui inspire le regard, la sensibilité, la pensée.

Ce qui passionne dans le film de Jaziri, c’est tout simplement la problématique qui encadre les faits et les personnages. Il s’agit de montrer l’extrême difficulté d’instaurer la rupture qui est au fondement de la modernité dans une société fortement structurée par son passé, rivée à son conservatisme qui lui sert même de bouclier, de système de défense dans une situation d’oppression coloniale. L’appel à la liberté individuelle se trouve contrarié. L’expérience de l’écart est empêchée par les vigiles de la norme. À travers quatre figures historiques, se joue l’aventure de la liberté contre les conservateurs, défenseurs tatillons de la tradition.

Sont habillés en personnages les personnalités du syndicaliste Mohammed Ali Hammi, le poète déjà cité Chabbi, le romancier et nouvelliste Ali Douagi, l’essayiste Tahar Haddad, lequel est le héros de cette geste tragique, ce zitounien de formation théologique qui progressa en sa quête au point de soutenir par ses écrits la libération des femmes et l’affranchissement des travailleurs.

Nous percevons aussi emblématiquement représentées d’autres personnalités historiques transformées en personnages. Ainsi voyons-nous défiler des zitouniens si soucieux de juridisme, comme les y encourage l’esprit casuistique du droit musulman, à l’instar du shaykh Mohammed Tahar Ben Achour, capable de s’adapter à toute autorité, fût-elle coloniale et oecuménique, comme le veut la grande tradition consensuelle des oulémas sunnites. Sont aussi mis en scène des conservateurs du parti destourien, à l’exemple de Moheiddine Klibi, farouche défenseur de l’ostracisme bourgeois, convaincu que l’ancienneté et la continuité sont au fondement de la légitimité..jpg) C’est contre sa coercition que se dressera le jeune avocat Habib Bourguiba fraîchement rentré de Paris: charismatique, nerveux, colérique, visionnaire, cynique, machiavélien, capable de trahir ses convictions pour agir dans le sens du préjugé qui mobilise les foules; celles-ci lui servent d’instrument pour réaliser ses desseins. Lorsque, plus de vingt plus tard, il aura exercé le pouvoir en tant que chef d’État indépendant, ne s’est-il pas avéré féministe, libéral, laïque, agnostique en son autoritarisme même ? Par contre, dans la conjoncture coloniale des années 1930, n’a-t-il pas contré le dévoilement des femmes prôné par la féministe Habiba Menchari ? N’a-t-il pas flatté l’opinion qui assimilait l’option des autochtones pour la nationalité française à une forme d’apostasie ? N’a-t-il pas fomenté une agitation fanatique au nom de l’exclusivisme de la croyance à l’occasion du congrès eucharistique organisé par la puissance coloniale et légitimée par l’autorité des oulémas? C’est ainsi qu’il a exploité le sens commun rétrograde pour asseoir une autorité politique qui le conduira à conquérir le pouvoir et à l’exercer sans partage.

C’est contre sa coercition que se dressera le jeune avocat Habib Bourguiba fraîchement rentré de Paris: charismatique, nerveux, colérique, visionnaire, cynique, machiavélien, capable de trahir ses convictions pour agir dans le sens du préjugé qui mobilise les foules; celles-ci lui servent d’instrument pour réaliser ses desseins. Lorsque, plus de vingt plus tard, il aura exercé le pouvoir en tant que chef d’État indépendant, ne s’est-il pas avéré féministe, libéral, laïque, agnostique en son autoritarisme même ? Par contre, dans la conjoncture coloniale des années 1930, n’a-t-il pas contré le dévoilement des femmes prôné par la féministe Habiba Menchari ? N’a-t-il pas flatté l’opinion qui assimilait l’option des autochtones pour la nationalité française à une forme d’apostasie ? N’a-t-il pas fomenté une agitation fanatique au nom de l’exclusivisme de la croyance à l’occasion du congrès eucharistique organisé par la puissance coloniale et légitimée par l’autorité des oulémas? C’est ainsi qu’il a exploité le sens commun rétrograde pour asseoir une autorité politique qui le conduira à conquérir le pouvoir et à l’exercer sans partage.

En voyant ce film, on se tromperait du tout au tout si on y percevait une reconstitution historique des années 1930. Il n’en est rien. Il s’agit d’une fiction, faite par un enchaînement de tableaux et de séquences autonomes qui se succèdent, chacune entrant en résonance avec l’autre pour que leur progression raconte une histoire.

Et la fiction autorise l’auteur à forcer le trait pour que fonctionne l’actualisation du passé. Jaziri revient aux années 1930 pour évoquer aujourd’hui. Où en est-on dans ces contrées quant à la pensée libre, quant à l’audace de vivre selon ses convictions intimes ? Où en est-on de l’exclusivisme religieux et de l’ostracisme politique? Toutes les évocations du takfîr, de l’excommunication, se conjuguent au présent. Le problème reste entier. Il est encore celui de nos sociétés. Il est toujours nôtre. Il s’est même exacerbé. D’où la mélancolie tragique qui colore les images de ce film qui montre la dépression et le désespoir de l’intellectuel critique et du créateur innovant aussi bien en 1930 pendant la période coloniale qu’aujourd’hui au moment où le wahhabisme contamine les esprits partout asservis par l’autoritarisme de l’État qui favorise la corruption et qui gèle le politique en bridant la société civile.(…)

Thalathûn reste une œuvre très particulière, cohérente en sa singularité, sans concession. Par la réinvention du jeu d’acteurs mené unilatéralement, radicalement même; par sa propension déclamatoire; par son expressionnisme non psychologique; par la densité de son discours ; par la reconstruction des rites et des cérémonies ; cette œuvre n’est certainement pas vouée à plaire aux marchands.

Certes, les foules ne se bousculeront pas pour voir ce film, mais il sera encore vu et commenté dans cinquante ans. J’inscrirai ce film dans le catalogue des œuvres qui font du cinéma un des beaux-arts. De ces œuvres précieuses, lentes, énigmatiques par pénurie ou par saturation de sens, par leur silence ou par leur parole abondante, si près du Miroir de Tarkovsky, ou plus près encore du Cinquième Empire de Manoel de Oliveira

Abdelwahab Meddeb

Lire aussi

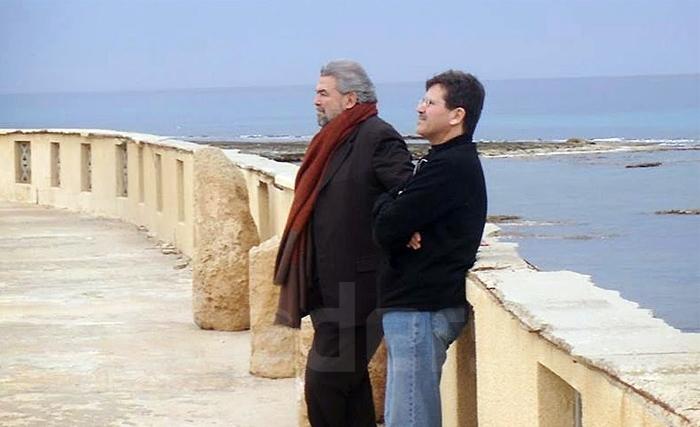

Fadhel Jaziri - Abdelwahab Meddeb: Disparition de deux amis qui nous ont tant appris

Fadhel Jaziri (1948-2025): La pensée et le spectacle