Mohamed-El Aziz Ben Achour: Louis Machuel (1848-1922), pionnier du bilinguisme franco-arabe

Nombre de Tunisiens, jeunes et moins jeunes, si habiles aujourd’hui à passer, dans leur langage courant, de l’arabe au français avec une rapidité parfois déconcertante, savent-ils qu’il s’agit d’un lointain avatar d’une culture bilingue qui, dans notre pays, fit longtemps les beaux jours de l’enseignement ? Voici sa genèse.

De vieille culture arabe et musulmane, la Tunisie eut, des origines jusqu’au XIXe siècle, divers foyers d’enseignement – essentiellement les oratoires, auxquels s’ajoutèrent plus tard les médersas et les zaouias- fondé sur l’apprentissage du Coran, du droit et de la langue et de la littérature arabes. Quelques disciplines scientifiques et notamment l’arithmétique – si importante en matière de partages successoraux - étaient également dispensées. Depuis le haut Moyen Âge, Kairouan et la Grande mosquée Zitouna de Tunis constituaient les fleurons de cet enseignement. Cette dernière s’imposa rapidement comme le phare de l’enseignement secondaire et supérieur. Indépendante de l’Etat, la Zitouna tirait ses ressources des fondations pieuses et les enseignants n’y étaient soumis à aucune contrainte administrative ou de programmes. Toutefois, elle pâtissait encore à la fin du XIXe siècle de méthodes, de programmes et d’une pédagogie figés depuis l’époque médiévale. Ce n’est qu’en 1842 que le bey Ahmed Pacha décréta une réforme qui plaça le corps enseignant et la gestion de cette vénérable institution sous la tutelle de l’Etat. Cependant, même lors de la seconde réforme de 1876, à l’occasion de laquelle certaines disciplines modernes, telles que la géométrie, furent introduites, on n’osa pas toucher au contenu des programmes existants ni aux ouvrages des Anciens, jugés indépassables.

La plupart du temps, la formation des jeunes se limitait à l’apprentissage des rudiments de la langue arabe et à la mémorisation du Coran. Certains élèves parvenaient à accéder au niveau secondaire, voire supérieur, à la Grande mosquée Zitouna. Les médersas et divers oratoires et zaouias contribuaient à diffuser l’instruction dans divers endroits du pays. L’Etat beylical était cependant conscient de la nécessité d’adapter l’éducation aux exigences d’une modernité conduite par l’Europe. A partir des années 1830, deux moments forts marquent une prise de conscience du pouvoir beylical de moderniser l’enseignement. En 1840, Ahmed Pacha Bey crée l’école du Bardo destinée à former des officiers rompus aux techniques militaires modernes et ouverts aux langues étrangères, le français et l’italien. En 1875, Sadok Pacha Bey fonde, à l’initiative de son ministre réformateur Khérédine, le collège Sadiki, un établissement d’enseignement où coexistent la langue et la littérature arabes ainsi que les disciplines religieuses et un programme comprenant des matières scientifiques et les langues étrangères.

Malheureusement, les difficultés budgétaires d’un Etat beylical aux abois interrompirent cette entreprise de modernisation. De sorte que lorsque la France occupa la Tunisie en 1881 et instaura le protectorat, l’enseignement pâtissait d’une longue ankylose didactique et intellectuelle qui handicapait tout à la fois le personnel enseignant et la population scolaire.

Il existait cependant des établissements privés d’enseignement à l’européenne. La plupart d’entre eux étaient fréquentés par les enfants des Européens installés dans la régence. En 1831, une école italienne est fondée à Tunis. En 1845, l’abbé François Bourgade fonde la première école française de Tunis, suivie en 1855 par les Frères de la doctrine chrétienne. En 1875, à l’initiative du cardinal Lavigerie est fondé le collège Saint-Louis de Carthage, transféré plus tard à Tunis sous le nom de collège Saint-Charles. Les Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition créent à leur tour une école de filles. Dans tous ces établissements, la présence d’élèves tunisiens était quasi nulle. Aussi, lorsque la France occupa la Tunisie, les autorités, soucieuses d’assurer le succès du régime du Protectorat, mirent-elles rapidement en œuvre une politique scolaire tournée vers la population tunisienne. A l’introduction d’une pédagogie moderne s’ajoutait le souci de répandre l’enseignement de la langue française et des disciplines scientifiques. Les conditions étaient d’autant plus propices que l’époque était marquée par la généralisation de l’enseignement primaire en France. L’initiateur de cette politique, Jules Ferry, était en outre le chantre d’un impérialisme qui prétendait tirer sa légitimité de sa mission civilisatrice. Aussi, la mise en place du protectorat s’accompagna-t-elle d’une préoccupation éducative destinée à moderniser l’enseignement donné aux Tunisiens et assurer à la puissance coloniale, par le biais de la scolarisation, une présence durable.

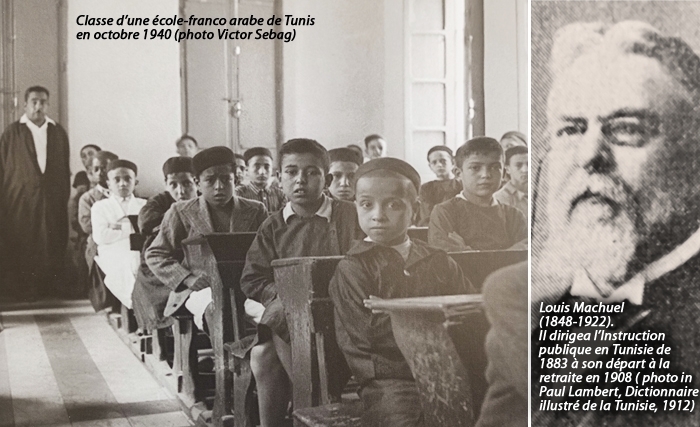

A l’initiative du ministre résident Paul Cambon, un décret d’Ali pacha Bey, en date du 6 mai 1883, créait la Direction de l’instruction publique (qui évoluera plus tard en Direction générale de l’instruction publique et des beaux-arts). Pour diriger cette administration dont l’importance était cruciale, le gouvernement français porta, fort judicieusement, son choix sur la personne d’un éminent arabisant connu pour son érudition et sa sympathie pour la population musulmane, connaissant parfaitement l’Afrique du Nord pour avoir enseigné longtemps en Algérie et connu la Régence de Tunis et son organisation scolaire traditionnelle. Louis Machuel, puisque c’est de lui qu’il s’agit, naquit le 2 juin 1848 à Alger dans une famille française parlant l’arabe. «Je suis, écrivait-il en 1904, le fils d’un instituteur qui a dirigé pendant une dizaine d’années une école franco-arabe dans la province d’Oran, à Mostaganem. (…) Mon père avait jugé convenable de me faire aller à l’école koranique, afin que j’apprisse le Koran comme les écoliers musulmans. » (cité en 2006 par l’universitaire japonais Nishiyama Noriyuki). Au lycée d’Alger, il eut pour professeur d’arabe un disciple de l’illustre orientaliste Sylvestre de Sacy. Titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement de l’arabe, Louis Machuel devint professeur au collège de Constantine puis au lycée d’Alger, fréquenta les cours de la Grande mosquée puis occupa la Chaire publique d’enseignement de l’arabe littéraire à Oran. Sa réputation de pédagogue et d’excellent connaisseur de la société maghrébine et de la culture arabo-musulmane parvint aux oreilles du ministre de l’Instruction publique qui, après consultation de Paul Cambon, décida de le nommer à la tête de la Direction de l’instruction publique.

Louis Machuel engagea d’autant plus vite sa mission que sa vision – enrichie par son expérience acquise en Algérie- de la politique à mettre en œuvre était claire. Il s’agissait de scolariser la population tunisienne selon les méthodes modernes, en privilégiant l’enseignement de la langue française mais dans le respect de la culture locale, c’est-à-dire en incorporant dans les programmes l’enseignement de la langue arabe. Le but était de rassurer les parents d’élèves musulmans qui pouvaient manifester une certaine défiance à cette réforme introduite par les Français. « Evitons, soulignait-il dans un rapport adressé à Paris en 1885, de retomber ici dans les erreurs commises en Algérie au début de l’occupation. Par ignorance des choses musulmanes, l’on en arriva inconsciemment à éteindre presque complétement les études arabes sans aucun profit ni pour l’influence française, ni pour la diffusion de notre langue.» Les résultats, ajoutait-il, ont même été désastreux dans certains cas : des familles riches ne pouvant plus donner à leurs enfants une instruction arabe suffisante dans leur pays, les ont envoyés étudier leur langue, leur droit et leur religion à l’étranger «où ils sont allés puiser des sentiments hostiles à notre cause.»

Conformément à la politique affichée du Protectorat, le projet de Louis Machuel était de faciliter la coexistence entre Tunisiens et Français, notamment les enfants des colons, en les mettant ensemble sur les bancs de l’école, en répandant la langue française, tout en valorisant la langue et la culture du pays et dans le respect scrupuleux de l’islam, de sorte que «le [Tunisien] acceptera avec joie nos leçons mais à la condition qu’elles ne touchent pas aux questions religieuses».

Administrateur avisé, Machuel était aussi un expert en méthodologie et didactique ; auteur notamment d’un manuel publié à Paris en 1885 et plusieurs fois réédité, intitulé : «Méthode de lecture et de langage à l’usage des étrangers de nos colonies», et en 1896, ses «Leçons de langage aux élèves indigènes qui fréquentent les écoles françaises de nos colonies». Sous de tels auspices, l’enseignement mis en œuvre par l’Instruction publique allait constituer une véritable révolution, non seulement en matière d’initiation des jeunes Tunisiens musulmans et juifs à la langue française et à sa culture, mais aussi en ce qui concerne les programmes d’éveil, inconnus jusque-là d’une Instruction traditionnelle assoupie qui privilégiait, depuis longtemps, la mémorisation et la récitation. C’est ainsi que fut introduite, dans les écoles primaires, la fameuse «leçon de choses», pédagogie chère à la IIIe République, dont le but était de mettre les enfants en présence des réalités concrètes puis les exercer à en dégager l’idée abstraite, à comparer et à raisonner.

Ce modèle, inédit sous nos cieux, constitua un sérieux concurrent pour le système scolaire traditionnel et le nombre d’élèves des établissements relevant de la Direction ne cessa d’augmenter. Une mesure habile allait encourager davantage les familles à inscrire leurs enfants à l’école franco-arabe : les élèves qui réussissaient aux examens du Certificat d’études primaires étaient exemptés du service militaire. Ce faisant, l’Instruction publique ne faisait que copier une heureuse décision de Sadok Bey (1859-1882)qui accordait aux étudiants de la Grande mosquée, titulaires du diplôme connu sous le nom de Tatwî’, l’exemption de la conscription.

Parallèlement, au sein de la vénérable mosquée-université de Tunis (qui relevait de l’autorité du Premier ministre du Bey et non pas de la Direction de l’instruction publique), la conscience chez les plus éclairés des maîtres du retard considérable et de la nécessité de réformer l’enseignement de la Zitouna s’imposa. Un combat pour la réforme fut entrepris et se poursuivit durant la première moitié du XXe siècle sans réussir le tournant de la modernisation ni, par conséquent, porter ombrage à l’œuvre scolaire du Protectorat.

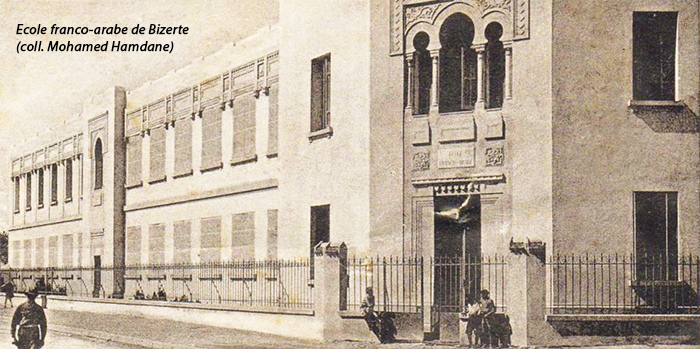

Le pivot de cette œuvre dont Louis Machuel posa les fondements fut les célèbres écoles franco-arabes. Fréquentées par des élèves ignorant au début tout de la langue française, l’enseignement y présentait un caractère spécial avec une accentuation bien marquée des exercices de langage. C’est la méthode directe qui était employée. L’enseignement oral, où l’élève participe activement à la leçon, y était en faveur ainsi que les répétitions et les révisions. Parallèlement à l’enseignement du français et du programme des écoles françaises, des maîtres tunisiens dispensaient aux élèves la langue arabe classique, la lecture, l’écriture, l’orthographe et la récitation du Coran. Un diplôme fort recherché, le Certificat d’études primaires, couronnait l’assiduité et la formation élémentaire en arithmétique, en français et en arabe. Les meilleurs élèves des écoles avaient la possibilité d’accéder à l’enseignement secondaire et d’obtenir une bourse.

Le Collège Sadiki fut réhabilité en 1892, ses finances assainies et son nouveau bâtiment de la Kasbah achevé en 1897. Il relevait désormais de l’autorité de la Direction de l’instruction publique et dispensait un enseignement primaire supérieur et secondaire qu’un ouvrage sur «L’œuvre scolaire de la France en Tunisie», publié en 1931, présente ainsi : «ses 108 internes et demi-pensionnaires, ses 71 externes recrutés par concours annuel, tous boursiers, y font six années d’études; les disciplines principales (langue française, langue arabe et traduction, histoire et géographie, mathématiques, sciences physiques et naturelles) sont confiées à 9 professeurs pourvus de titres universitaires français (agrégation ou licence) ; 6 moudarrès de la Grande mosquée enseignent en arabe la grammaire, la rhétorique, le droit musulman ; à titre accessoire, il existe des cours d’administration et de législation tunisiennes ; enfin, une séance quotidienne de gymnastique suédoise pourvoit aux nécessités de la culture physique. » Le cursus était sanctionné par le diplôme de Sadiki qui ouvrait aux fonctions administratives, en particulier à la profession d’interprète au gouvernement et dans les contrôles civils.

Par ailleurs, afin de pourvoir aux besoins croissants en personnel enseignant des écoles franco-arabes, une Ecole normale d’instituteurs, à laquelle fut ajoutée une annexe d’enseignement primaire élémentaire et supérieur, fut créée en 1884 sous le nom de Collège Alaoui. En 1909, on sépara l’Ecole normale des classes primaires, et le collège, consacré désormais à l’enseignement primaire supérieur, s’installa dans ses nouveaux locaux de Montfleury.

La population scolarisée ne cessa de croître et le réseau des écoles franco-arabes de s’étendre dans les villes et les villages. A titre d’exemple, au 31 décembre 1929, le nombre des élèves musulmans est de 26.573, dont la plupart fréquentent les écoles franco-arabes. A ce chiffre, il faut ajouter 2 918 élèves inscrites principalement dans les écoles de filles musulmanes, notamment à l’école Louise René Millet, subventionnée par la Direction de l’instruction publique.

Par comparaison avec la politique de généralisation de l’enseignement résolument engagée par la République tunisienne, le reproche récurrent, adressé encore aujourd’hui à l’œuvre scolaire du Protectorat, est le caractère limité de la scolarisation des Tunisiens musulmans. On peut gloser longtemps à ce propos et à propos de la période coloniale, mais il nous semble que les arguments présentés en 1930 dans une monographie de la Direction générale de l’instruction publique et des beaux-arts sont dignes d’attention : «La population de la Tunisie étant de plus de 2 000 000 d’habitants, elle compte environ 400 000 garçons ou filles de 6 à 13 ou 14 ans. Et les écoles n’en reçoivent pas le cinquième. C’est que, si les enfants européens fréquentent l’école dans leur grande majorité, il n’en est pas de même des indigènes, des musulmans surtout. Les raisons en sont multiples, mais il y en a trois principales. Tout d’abord des écoles ne sont pas encore ouvertes dans toutes les agglomérations, soit que les crédits aient manqué pour les construire, soit qu’elles n’aient pas été demandées par la population. D’autre part, beaucoup d’indigènes sont très isolés dans la campagne où la population est fort clairsemée et souvent semi-nomade, ils vivent sous des tentes ou des gourbis qui se déplacent ; c’est pour cela qu’on ne peut espérer couvrir le pays entier d’un réseau d’écoles assez serré pour que tous les enfants puissent les fréquenter. Il convient de ne pas oublier que bon nombre d’enfants musulmans sont envoyés par leurs parents dans les kouttabs.» «Enfin, lit-on encore dans cette monographie, les indigènes hésitent encore à envoyer leurs filles à l’école. Cependant, il y a sous ce rapport un progrès notable: 66 filles musulmanes en 1905, 3 777 en 1929.»

Si l’objectif prioritaire de la politique scolaire était l’enseignement primaire et secondaire, les études supérieures, quoiqu’embryonnaires, ne furent pas absentes. En octobre 1884, une Chaire publique d’arabe voit le jour et devint, en 1911, l’Ecole supérieure de langue et littérature arabes. Cet établissement d’enseignement supérieur moderne eut, en 1913, pour directeur l’éminent arabisant William Marçais, futur professeur au Collège de France. Il fallut néanmoins attendre l’année 1945, pour assister à la création de l’Institut des Hautes études de Tunis qui relevait de l’Université de Paris et qui préfigurait la future Université tunisienne.

Il convient enfin de rappeler que la Direction de l’instruction publique créa, parallèlement au système franco-tunisien, des établissements français dont les deux fleurons étaient le lycée Carnot (ancien Collège Saint-Charles érigé en lycée en 1889) et le lycée de jeunes filles Armand Fallières, inauguré en janvier 1915. Ceux parmi les élèves ayant achevé leur cursus à Sadiki, et qui en avaient la capacité, pouvaient intégrer le lycée Carnot, passer les examens des deux parties du baccalauréat puis accéder aux universités en France ou à la Faculté d’Alger.

Que conclure sinon que l’œuvre scolaire, initiée et conduite par Louis Machuel puis ses successeurs, avait rapidement abouti à la formation d’une élite tunisienne cultivée, maîtrisant l’arabe et le français, fière de sa civilisation qui fut jadis si brillante, attachée à sa langue et appréciant à leur juste valeur les sciences, les arts et les lettres françaises. La revendication anticoloniale, qui allait conduire la Tunisie jusqu’à l’indépendance en 1956, sera principalement dirigée par les représentants de cette élite. Ils surent, en effet, articuler leur action à la fois autour de la défense de l’identité arabo-musulmane et des principes républicains d’égalité et de liberté hérités de la Révolution de 1789.

Soulignons enfin que la France a eu le mérite de confier l’instruction publique à des personnalités universitaires de premier plan. Louis Machuel, ayant pris sa retraite en 1908, resta dans cette Tunisie à laquelle il était si attaché et mourut en 1922 à Radès où il est enterré. Son successeur, Sébastien Charléty, professeur d’histoire à la faculté des Lettres de Lyon, allait devenir, après Tunis, recteur de l’Académie de Paris. De 1919 à 1922, Théodore Rosset, agrégé de grammaire, professeur à la faculté des Lettres de Grenoble, lui succède avant d’être nommé recteur de l’Académie de Dijon puis, en 1937, directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’Education nationale; ou encore, plus près de nous, en 1948, Lucien Paye (1907-1972), agrégé de lettres, docteur ès lettres, arabophone, qui allait devenir plus tard ministre de l’Education nationale (1961-62) du Général de Gaulle, puis premier président de la Cour des comptes.

Tout cela fit que la politique de la Direction de l’instruction publique fondée par Louis Machuel constitua un incontestable et salutaire enrichissement intellectuel. Le génie de Habib Bourguiba fut de perpétuer cette tradition si féconde d’un enseignement bilingue. Il la renforça considérablement en étendant de manière impressionnante le réseau des écoles et lycées et en renforçant la dimension identitaire arabo-musulmane et nationale, tout en maintenant l’enseignement des sciences en langue française tout comme la philosophie (cette dernière, malencontreusement arabisée en 1976 par crainte des idées de gauche).. La Tunisie nouvelle disposa ainsi de nombreuses et hautes compétences qui contribuèrent à créer un Etat moderne et une intelligentsia qui, dans les années 1960-1970, donna à la jeune Université tunisienne, au sein de laquelle enseignèrent aussi d’excellents professeurs français, ses plus belles heures.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

Lire aussi

Riadh Zghal: Sommes-nous francophones ?

Francophonie - Bourguiba: Une double ouverture au monde

Abdelaziz Kacem - Francophonie: Un jeu du «donner et recevoir»

الأمينة العامة للفرنكوفونية: قمّة جربة ستكون ناجحة بامتياز

Être francophone aujourd’hui ?

Sommet de la Francophonie de Djerba 2022 : Quels en seront les moments forts