Ammar Mahjoubi: La corruption électorale à Rome

La valeur des dons et des «services» qu’échangeaient entre eux les grands oligarques, maîtres à l’époque républicaine de Rome, de l’Italie et du monde antique, devait être substantielle. Beaucoup plus modestes, sans doute, mais tout aussi effectifs étaient également les échanges qu’entretenaient entre eux les notables, qui gouvernaient les cités provinciales. Obligeances, faveurs réciproques et relations personnelles, qui n’étaient point exemptes d’arrière-pensées politiques, ou qui y étaient même mêlées jusqu’à l’équivoque. Des «bienfaits» étaient aussi, parfois, destinés à la plèbe des citoyens ; mais, à coup sûr, ils étaient fort modiques et plutôt symboliques. Mais lorsque les échéances électorales mettaient aux prises les candidats aux magistratures et la foule de leurs électeurs, ces «bienfaits» changeaient de valeur et de nature : ils ouvraient alors la voie à la corruption. C’est à l’examen des différents modes de séduction et de subornation des électeurs que P. Veyne consacre plusieurs pages (Le pain et le cirque, Seuil, pp. 390-407).

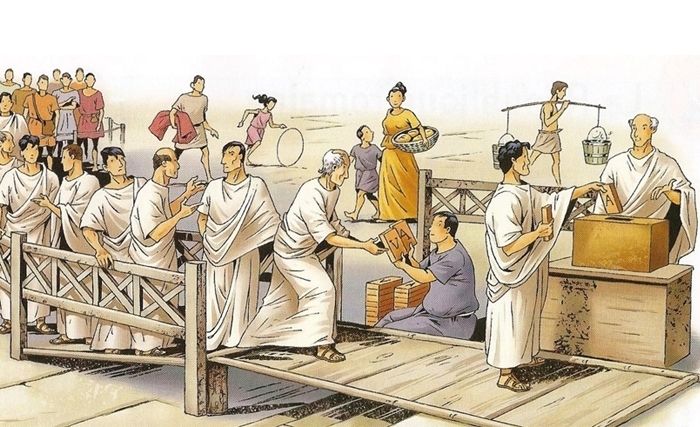

.jpg) Vers la fin de l’époque républicaine, à Rome, il était tout à fait courant, lorsqu’on postulait à une magistrature, d’offrir à la plèbe de l’argent, des banquets, ou de la convier à l’amphithéâtre où on la divertissait onéreusement avec des combats de gladiateurs. Il en était de même dans les cités provinciales, sous l’Empire, mais les joutes des gladiateurs étaient remplacées, dans la province africaine, par des chasses aux fauves dans l’arène. Ces pratiques avaient du reste leur origine dans la vie familiale de l’oligarchie romaine. Une coutume quasi générale, dans ce milieu social, imposait en effet aux riches d’inviter la population pour festoyer à leurs noces, ou pour participer à leurs banquets funéraires. Veyne note qu’ «ainsi se passaient encore les noces, dans les villages de France ou d’Allemagne au début du siècle dernier». C’étaient les funérailles, cependant, qui fournissaient plus souvent l’occasion des banquets ; on y exhibait les portraits des ancêtres, et le repas devenait une sorte de cérémonie dynastique, à tel point que le festin offert en 59 av. J.-C. par Arrius à la mort de son père, et aussi sans doute pour sa candidature personnelle au consulat, était cité en proverbe (Veyne se réfère à Ciceron, Contre Vatinius, 12, 30, et Horace, Satires, 2, 3, 86). En 328 av. J.-C., Flaminius, un grand oligarque, distribua de la viande à toute la foule qui avait suivi le cortège funèbre de sa mère. «Cette distribution lui valut aussi un honneur public : aux élections suivantes, il fut nommé tribun de la plèbe, quoiqu’il fût absent, de préférence aux candidats qui étaient présents.» (Tite-Live, 8, 22, cité par Veyne).

Vers la fin de l’époque républicaine, à Rome, il était tout à fait courant, lorsqu’on postulait à une magistrature, d’offrir à la plèbe de l’argent, des banquets, ou de la convier à l’amphithéâtre où on la divertissait onéreusement avec des combats de gladiateurs. Il en était de même dans les cités provinciales, sous l’Empire, mais les joutes des gladiateurs étaient remplacées, dans la province africaine, par des chasses aux fauves dans l’arène. Ces pratiques avaient du reste leur origine dans la vie familiale de l’oligarchie romaine. Une coutume quasi générale, dans ce milieu social, imposait en effet aux riches d’inviter la population pour festoyer à leurs noces, ou pour participer à leurs banquets funéraires. Veyne note qu’ «ainsi se passaient encore les noces, dans les villages de France ou d’Allemagne au début du siècle dernier». C’étaient les funérailles, cependant, qui fournissaient plus souvent l’occasion des banquets ; on y exhibait les portraits des ancêtres, et le repas devenait une sorte de cérémonie dynastique, à tel point que le festin offert en 59 av. J.-C. par Arrius à la mort de son père, et aussi sans doute pour sa candidature personnelle au consulat, était cité en proverbe (Veyne se réfère à Ciceron, Contre Vatinius, 12, 30, et Horace, Satires, 2, 3, 86). En 328 av. J.-C., Flaminius, un grand oligarque, distribua de la viande à toute la foule qui avait suivi le cortège funèbre de sa mère. «Cette distribution lui valut aussi un honneur public : aux élections suivantes, il fut nommé tribun de la plèbe, quoiqu’il fût absent, de préférence aux candidats qui étaient présents.» (Tite-Live, 8, 22, cité par Veyne).

.jpg) C’est ainsi, par conséquent, que s’effectua le passage de la cérémonie familiale à la corruption électorale, car l’habitude fut prise, par les oligarques les plus riches, de retarder la célébration d’un banquet funéraire ou l’offre, dans cette intention, d’un spectacle de gladiateurs, jusqu’à l’année où ils étaient candidats à une magistrature. Ils conviaient alors tous les membres de leur «tribu», c’est-à-dire de leur circonscription électorale, et on dressait des lits de repas sur le Forum pour le peuple, qui s’y installait, pendant que les sénateurs rejoignaient leurs tables réservées au Capitole. C’est ce que fit César qui «rehaussa encore l’éclat de son édilité, fondement d’une belle carrière, en y ajoutant… un munus gladiatorium, à la mémoire de son père, mort vingt ans plus tôt».

C’est ainsi, par conséquent, que s’effectua le passage de la cérémonie familiale à la corruption électorale, car l’habitude fut prise, par les oligarques les plus riches, de retarder la célébration d’un banquet funéraire ou l’offre, dans cette intention, d’un spectacle de gladiateurs, jusqu’à l’année où ils étaient candidats à une magistrature. Ils conviaient alors tous les membres de leur «tribu», c’est-à-dire de leur circonscription électorale, et on dressait des lits de repas sur le Forum pour le peuple, qui s’y installait, pendant que les sénateurs rejoignaient leurs tables réservées au Capitole. C’est ce que fit César qui «rehaussa encore l’éclat de son édilité, fondement d’une belle carrière, en y ajoutant… un munus gladiatorium, à la mémoire de son père, mort vingt ans plus tôt».

Des lois furent votées contre la brigue qui se répandait au Ier siècle avant le Christ. En vain, car leurs auteurs furent les premiers à les violer, alors qu’elles tentaient d’interdire aux prétendants à une magistrature de choisir l’année de leur candidature pour se souvenir de leurs chers défunts. La loi admettait qu’il y avait brigue lorsque, prétextant l’antique coutume, le candidat invitait au repas funéraire tous les électeurs de sa circonscription, ou lorsqu’il leur réservait les meilleures places de l’amphithéâtre, quand il y offrait une représentation. Mais pouvait-on interdire à un fils de célébrer la mémoire de son père, même avec quelque retard ? Soulignons, cependant, comme le dit Veyne, que «le munus et les largesses de toute espèce que les candidats réservaient à leurs électeurs étaient un mur d’argent qui ne laissait passer que les grosses fortunes.»

Mais quelle influence avaient les «largesses» sur l’issue du vote, et de quel poids pesaient les élections sur la politique de Rome, en cette fin de l’époque républicaine ? Ces générosités, certes, avaient un effet réel sur le choix des électeurs ; mais d’autres considérations entraient également en jeu: les intérêts personnels, d’abord, sentimentaux même, et aussi des intérêts régionaux. Sûrement pas, ou presque pas, à coup sûr, des considérations de grande politique. Si, pour l’électeur, le vote n’était généralement que simulacre, son issue était pour le candidat, par contre, d’une importance capitale ; car la fonction politique, pour l’oligarque, était la seule carrière convenable et digne. Aussi s’évertuait-il à se rendre populaire, et avait-il recours à des moyens aussi nombreux que divers. Un certain Flavius distribua de la viande, et un autre fit une distribution d’huile: mais le don fut d’une autre nature, lorsque Cassius dévoila à Brutus son projet de conspiration contre César. «Ce qu’on attend des autres préteurs, lui dit-il, ce sont des largesses, des gladiateurs ; mais d’un préteur comme toi, on attend autre chose, la suppression de la tyrannie de César» (Plutarque, Brutus, 10, cité par Veyne).

.jpg)

D’autres facteurs s’ajoutent cependant, pour décider du choix des élus : les relations personnelles, le clientélisme entre candidats et électeurs, les intrigues, la manipulation des dispositions et des procédures de vote, ainsi que l’avis du Sénat ou la protection d’un sénateur. Comptaient aussi, sans doute, la prestance et l’apparat du candidat, accompagné souvent d’une suite impressionnante de partisans et de clients ; fort important était aussi son prestige personnel, qui explique l’élection de Cicéron à ses quatre magistratures à une très forte majorité. «Ce prestige, cette existimatio dépendaient de beaucoup de choses : la naissance, les exploits des ancêtres, le mérite personnel, les manières, la libéralité, le nombre de partisans.» (Veyne, p. 397). Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit de l’Antiquité, et qu’à l’encontre des élections actuelles, dans les démocraties occidentales du monde contemporain, et aussi à présent, fort heureusement dans notre pays, les électeurs à Rome ne désignaient pas leurs gouvernants. Ils votaient pour pourvoir, chaque année, une trentaine de fonctions administratives, judiciaires et militaires, qui sont détenues, de nos jours, par des fonctionnaires et des techniciens. Les oligarques convoitaient ces charges, non pas seulement pour le pouvoir qu’elles octroyaient pendant une année, mais surtout pour la suite de leur carrière : au Sénat, désormais, ils pourraient bénéficier d’une sorte de noblesse conférée par leur prestige et la préséance unanimement reconnus à ceux qui avaient accédé à la préture ou au consulat. Les résultats des élections ne permettaient de modifier d’ailleurs, chaque année, qu’à hauteur de 3% environ, dans la composition du Sénat : étaient, en effet, sénateurs, la vie durant, tous ceux qui avaient été élus une seule fois à une seule magistrature, et ces élus étaient toujours issus de la même classe dirigeante, celle des oligarques.

Si le système électoral, compliqué et très particulier, rendait la classe moyenne maîtresse des élections, celle-ci faisait généralement confiance aux oligarques qu’elle admirait ; vantant les vertus de tel sénateur, la libéralité, la conduite ou les faits d’armes de tel autre, choisissant le frère ou le parent du sénateur qui présidait au vote. On n’élisait ainsi, en pratique, que des candidats recommandés par des sénateurs ; si bien que l’élection aux deux magistratures les plus importantes, celles des préteurs et des consuls, était de fait commandée par une institution singulière, celle de la «centurie prérogative». Avant d’engager les opérations de vote, on procédait à un tirage au sort parmi les circonscriptions électorales les plus riches, pour désigner celle qui était appelée à voter avant toutes les autres. De façon générale, c’est au candidat choisi par cette centurie que se ralliaient docilement les autres centuries de riches ; et ce ralliement suffisait d’ordinaire à l’heureux candidat pour obtenir la majorité absolue. L’étrange privilège conféré à cette centurie, selon P. Veyne, est dû au désir de l’oligarchie qui, pour sauver son unité malgré les rivalités internes, s’en remettait à la décision du sort, mais avec un tirage au sort parmi les centuries des riches ; quitte à invoquer une superstition religieuse, présentant le vote de la centurie prérogative comme une sorte de présage qui s’impose aux autres centuries.

Les élections n’étaient que rarement politisées, car les conflits sociaux ou politiques ne se déclaraient pas, à Rome, dans l’arène électorale; c’était plutôt dans le champ législatif que s’affrontaient les grands antagonismes ; les lois révolutionnaires y étaient proposées par les populares. Si, lors des élections, beaucoup de plébéiens étaient favorables à ces derniers, les électeurs ne choisissaient, en temps ordinaire, qu’entre les seigneurs, les candidats les plus riches et les plus influents ; car un véritable parti populaire n’avait jamais existé qu’en puissance, jamais une campagne électorale n’avait été menée selon une ligne politique de cette obédience, et il n’y avait pas chaque année un candidat «populaire». Réduite à une guérilla politique, l’action des populares ne pouvait donc l’emporter, au plan électoral, sur les optimates, qui dominaient l’Etat romain.

Cette absence du politique, de programmes traduisant les antagonismes sociopolitiques, explique la démoralisation de l’électorat et le succès de la corruption qui, habituellement, déterminait les suffrages : clientèle, bienfaits, largesses, parfois sous leur forme la plus grossière, étaient décisives pour préférer tel candidat à tel autre, avec même des distributions d’argent le jour du vote. Mais, quelquefois, les électeurs refusaient de se vendre. Veyne cite Plutarque, à propos de la candidature de Caton d’Utique à la préture. Contre lui «les consulaires mirent en avant quelques-uns de leurs clients et de leurs amis, distribuant de l’argent de leur propre bourse pour acheter les suffrages, et prirent la présidence des opérations de vote». En vain, «la valeur et la réputation de Caton allaient triompher de tout, car le peuple, plein de respect pour lui, craignait de se déshonorer s’il vendait l’élection d’un homme que la cité se serait honorée d’acheter ; la centurie prérogative donna sa voix à Caton». Pour empêcher l’élection, Pompée en fut réduit à manipuler la religion d’Etat; invoquant la colère de Jupiter, «il feignit d’avoir entendu tonner, et, grâce à ce honteux mensonge, suspendit la séance.» (Plutarque, Caton le Jeune, 42, cité par Veyne).

La loi n’interdisait pas aux candidats de distribuer de l’argent aux membres de leur propre «tribu», c’est-à-dire aux membres de la circonscription où ils étaient inscrits, mais interdisait de l’offrir à d’autres «tribus» ; et cet achat de consciences constituait un délit de brigue. Or dans les années 50, en ce dernier siècle de la République avant l’avènement de l’Empire, la brigue se répandit jusqu’à être pratiquée à grande échelle, avec des offres de sommes exorbitantes à la centurie prérogative. Veyne compare cet égarement, cette abondance de l’argent facile, à la fièvre des spéculations survenue en Angleterre vers 1720 ou aux Etats-Unis en 1927-1929, assortie de ce goût de l’argent, de cette habileté à le gagner tout en restant oisif. Membre des ordres sénatorial et équestre, fortunés de tout poil guettaient les occasions de s’enrichir encore plus. «Crassus rachetait à bas prix, aux propriétaires consternés, le terrain des maisons qui venaient de brûler… disettes régionales, prêts d’argent aux cités ou aux rois, ventes aux enchères, fermes d’Etat…et le brigandage pur et simple.» (Veyne, p. 401).

Vint ensuite le moment où la vente des suffrages devint une spéculation parmi d’autres. Au dernier siècle du régime républicain, les lois contre la brigue se multiplièrent : la façade légaliste était ainsi maintenue. Au reste, certes, ces lois étaient bien accueillies par les candidats, car elles limitaient malgré tout les surenchères ruineuses et par trop déloyales. Veyne clôt son paragraphe sur la corruption électorale en affirmant qu’on aurait abouti à une tarification des distributions d’argent, si la monarchie impériale n’avait pas fait place à la République, et avait fini par supprimer les élections. Aux membres de sa propre circonscription électorale, qui regrettaient l’époque où les candidats leur distribuaient argent et «bienfaits», le Prince – qui accapara le pouvoir et ne tarda pas à prendre le nom d’Auguste, faisant de son «Principat» l’antichambre du régime impérial – fit distribuer une indemnité tarifiée à mille sesterces par électeur.

Ammar Mahjoubi

.jpg)