Ammar Mahjoubi: Dépolitisation et apolitisme

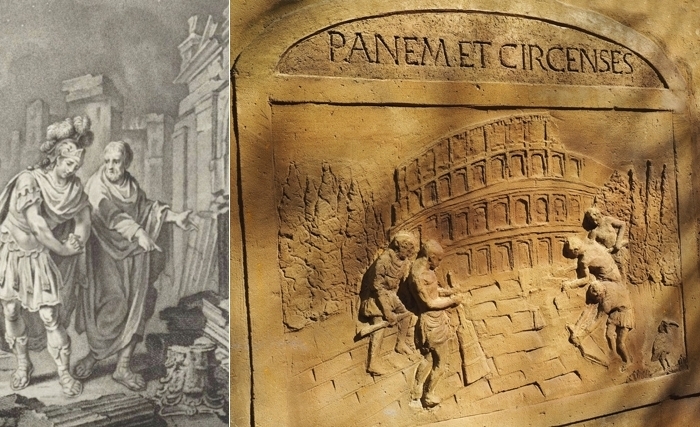

Vers la fin du siècle dernier, nos esprits chagrins, à la faculté des Sciences humaines, déploraient l’insouciance des étudiants, leur manque d’intérêt pour la chose publique, l’absence de participation, d’inquiétude pour l’état du pays, soumis à un pouvoir dictatorial, livré à une rapine mafieuse. Nous réprouvions surtout l’emprise des jeux du stade, leur omniprésence et leur empire dans les conversations. Satisfactions illusoires, dépolitisation que stigmatisent les vers célèbres de Juvénal : «Le peuple romain qui, en d’autres temps, distribuait magistratures, faisceaux, légions, s’est fait plus modeste : ses vœux anxieux ne réclament plus que deux choses, son pain et le cirque» (Juvénal, 10, 81). Lointains étaient les temps où nombre d’étudiants prônaient l’engagement, lisaient L’espoir, Tribune du progrès, les journaux engagés contre le pouvoir personnel, l’autoritarisme de Bourguiba, contre les agissements des hommes de main du parti unique. Plus lointaine encore était l’époque de la lutte pour l’indépendance, du temps où les élèves dans les lycées et collèges, les étudiants à l’Institut des hautes études mettaient leur pensée et leur action au service de la résistance, du combat pour la fin de l’humiliation coloniale.

.jpg) C’est à cette question de la dépolitisation et de l’apolitisme que Paul Veyne consacre quelques pages dans son livre sur Le pain et le cirque. L’idée confuse de la dépolitisation, dans ces vers du poète latin, comme dans le dicton «panem et circenses», est devenue proverbiale, assure-t-il, avec deux sens différents : pain et jeux auraient été donnés à Rome, soit en échange du pouvoir livré à la classe dirigeante, soit en compensation des privilèges de cette classe possédante. La cité-Etat de la République romaine jadis gouvernée, prétend Juvénal, par l’ensemble de ses citoyens, n’est plus, déplore-t-il, que la capitale d’une monarchie. Pour la pensée droitiste, celle du poète, le peuple, jouissant des satisfactions matérielles les plus dérisoires, oublie la liberté ; pour l’opinion gauchiste, les plaisirs menus et illusoires détournent les masses de la lutte contre l’inégalité. Dans les deux cas, on peut penser que la classe dirigeante procure des plaisirs au peuple par un calcul machiavélique. Veyne cite D. Riesmann : «Les théories selon lesquelles les plaisirs populaires et les divertissements de masse sont une machination montée par les classes dominantes contre le peuple sont très anciennes et sont résumées par le dicton panem et circenses ; une explication plus fouillée est celle de Veblen : les masses américaines modernes n’entretiennent les classes dominantes que pour être tenues perpétuellement en état de narcose, grâce à la production industrielle des plaisirs» (Le pain et le cirque, Seuil, p.93).

C’est à cette question de la dépolitisation et de l’apolitisme que Paul Veyne consacre quelques pages dans son livre sur Le pain et le cirque. L’idée confuse de la dépolitisation, dans ces vers du poète latin, comme dans le dicton «panem et circenses», est devenue proverbiale, assure-t-il, avec deux sens différents : pain et jeux auraient été donnés à Rome, soit en échange du pouvoir livré à la classe dirigeante, soit en compensation des privilèges de cette classe possédante. La cité-Etat de la République romaine jadis gouvernée, prétend Juvénal, par l’ensemble de ses citoyens, n’est plus, déplore-t-il, que la capitale d’une monarchie. Pour la pensée droitiste, celle du poète, le peuple, jouissant des satisfactions matérielles les plus dérisoires, oublie la liberté ; pour l’opinion gauchiste, les plaisirs menus et illusoires détournent les masses de la lutte contre l’inégalité. Dans les deux cas, on peut penser que la classe dirigeante procure des plaisirs au peuple par un calcul machiavélique. Veyne cite D. Riesmann : «Les théories selon lesquelles les plaisirs populaires et les divertissements de masse sont une machination montée par les classes dominantes contre le peuple sont très anciennes et sont résumées par le dicton panem et circenses ; une explication plus fouillée est celle de Veblen : les masses américaines modernes n’entretiennent les classes dominantes que pour être tenues perpétuellement en état de narcose, grâce à la production industrielle des plaisirs» (Le pain et le cirque, Seuil, p.93).

Pour l’opinion de droite, assure Veyne, cette explication serait recevable si les hommes, dans leur ensemble, se passionnaient pour la politique ; pour celle de gauche, elle le serait s’ils faisaient tous de l’égalité une question de principe. Or ces deux suppositions sont évidemment fausses ; dans toutes les sociétés, à des degrés divers certes, l’apathie politique est malheureusement très répandue, et le cirque n’est pas une machination gouvernementale. Il reste vrai, cependant, que le gouvernement agit souvent de telle sorte que les gouvernés se mêlent le moins possible de ce qui les concerne, d’autant plus qu’ils sont naturellement disposés à le laisser faire ; même si une dose de conditionnement s’y ajoute, dans les Etats policiers en particulier. «Mais la dépolitisation chère aux dictatures n’est pas autre chose que la culture forcée d’un apolitisme naturel. Apolitisme veut dire que les gens ne s’intéressent pas seulement à la politique, d’une part, et que, de l’autre, ils sont gouvernables et se laissent gouverner. Le proverbe souligne cruellement qu’un des deux camps, celui des dirigeants, tire un plus grand profit que l’autre de cette nature des choses… puisque les gens attachent plus d’importance à leurs plaisirs qu’à ce qui est vraiment important, le gouvernement peut gouverner à peu près à sa guise.»

C’était le cas à Rome, à l’époque d’Auguste qui inaugurait un régime qu’on appelle le «Principat», prélude à l’instauration du pouvoir impérial. La fin du régime républicain, marquée par une longue période de guerres civiles, avait provoqué une lassitude générale ; une monarchie autoritaire en avait profité pour s’installer, chassant les masses de l’arène politique. S’instaura, dès lors, une vie quotidienne paisible et les jeux devinrent la seule passion. Le gouvernement, soucieux d’entretenir sa popularité, manifesta sa sollicitude pour le peuple en développant et en finançant les spectacles. On constate donc que les gouvernés peuvent se soumettre, avec la même docilité, à des régimes différents, sans que les gouvernants aient nécessairement recours au Cirque.

Il arrive cependant que ce recours permette d’expulser la politique. Machiavel note qu’en 1466, alors qu’à Florence menace la guerre civile entre les factions, «quelques-uns de ceux qui détestaient les discordes civiles voulurent essayer d’arrêter cette agitation croissante, en occupant le peuple à de nouvelles fêtes publiques, car c’est l’oisiveté qui est mère de séditions. Ils cherchèrent donc à la faire cesser et à détourner l’attention des affaires publiques, en la portant ailleurs. Ils ordonnèrent deux fêtes des plus magnifiques qu’on eût vues à Florence…. [toutefois] la fête terminée, les mêmes soucis revinrent agiter les esprits ; chacun s’attacha à son opinion avec plus d’ardeur que jamais.» (Machiavel, Istorie fiorentine, cité par P. Veyne, Seuil, p. 96). La faiblesse de la solution proposée est donc de supposer qu’on peut par un stratagème – celui du Cirque – dépolitiser le peuple. «L’idée de dépolitisation va de contradiction en contradiction ; elle commence par idéaliser les gens : l’autonomie politique serait inscrite dans leur essence ; puis elle les met plus bas que terre : il suffit de leur proposer le Cirque pour les dénaturer… [alors que] les sociétés sont à la fois injustes et relativement stables : les défavorisés y mettent du leur, ne serait-ce que pour échapper à l’angoisse de n’être soumis à aucune autorité.» (Le pain et le cirque, Seuil, p. 98).

De façon générale, les doctrines politiques antiques se posaient les questions suivantes : faut-il reconnaître au peuple des droits qui lui sont dus dans la cité ? Ou n’a-t-il que des devoirs envers elle? Peut-on lui laisser son apolitisme et lui concéder d’autres intérêts que le bien public ? Ou faut-il, au contraire, l’arracher à cet apolitisme pour le plier à la vertu civique ? De façon concrète, faut-il concéder ses plaisirs au peuple ? A ces questions, les politiques antiques proposent trois réponses.

La première prescrit de s’en tenir à une attitude rigoureuse. Au nom d’une idéologie patriotique et en donnant bonne conscience aux dirigeants, elle exige l’exercice de l’autorité, sans faiblesse, pour astreindre le peuple à l’accomplissement de son devoir. Lui concéder des plaisirs, c’est le rendre outrecuidant et lui permettre de croire qu’il a aussi des droits, alors que l’obligation de ses devoirs envers la patrie doit être sa seule préoccupation. Cette doctrine de la rigueur et de la fermeté envers le peuple est prônée par Polybe et Ciceron, qui condamnent, avec la même hargne, les plaisirs et le lâche évergétisme, qui offre au peuple banquets et spectacles. Position qui nie la réalité et lui tourne le dos : en Grèce comme à Rome, les fêtes, les célébrations collectives étaient des institutions immémoriales.

Une deuxième doctrine est préconisée à Rome par l’oligarchie à l’époque républicaine et est beaucoup plus souple. Pour faire régner la discipline civique, tout en évitant le recours à la répression, elle propose de tenir le peuple en main, tant que l’exige le devoir du citoyen ; puis de lui concéder des divertissements traditionnels, avec même une participation des dirigeants aux jeux du cirque. Quant à la troisième opinion, elle procède d’une vieille politique monarchique, qui évite d’irriter le peuple et écarte ainsi toute agitation : plutôt que d’imposer rigueur et fermeté civiques mal acceptées, elle propose de rendre les populations heureuses en les laissant s’adonner à leurs plaisirs, en les entretenant dans l’incurie, sans leur imposer une quelconque idéologie ; bref en les abandonnant à leur apolitisme naturel. En fait, assure Veyne, la vraie question qui se pose est de savoir, avant tout, quelle conception se font les dirigeants de l’autorité ? Et de quelle manière profiteront-ils de l’apolitisme des dirigés ? Questions qui montrent qu’une grande différence sépare l’utopie rigoriste de Polybe et Ciceron, des politiques aussi bien monarchique qu’oligarchique et républicaine.

La bourgeoisie, grande ou petite, ou plutôt une partie d’entre elle, préfère les régimes forts, par horreur du désordre et aussi, ajoute Veyne, «par le sentiment secret qu’elle a de sa propre incapacité à commander». Les potentats, de façon générale, sont adeptes des régimes à poigne ; et il se trouve, parmi les intellectuels, des affidés de la «grandeur», qui méprisent les plaisirs dérisoires du peuple et préconisent même leur suppression. L’oligarchie romaine, avec son sens aigu du commandement, est beaucoup plus réaliste : elle laisse le peuple s’abandonner aux jeux du cirque, se garde bien de toute répression, mais tout en l’obligeant fermement à une observation stricte de la discipline civique.

S’agissant de dépolitisation et d’apolitisme, quittons - une fois n’est pas coutume - «les chères questions d’histoire ancienne», pour aborder le présent de notre pays où la «démocratie électorale» est devenue la norme pour statuer sur la politique suivie par l’Etat ; alors que notre expérience, en matière électorale, un demi-siècle durant, n’a consisté que dans l’organisation périodique de scrutins purement formels et non concurrentiels. Participer aux élections, aller voter n’a été longtemps que pour obtenir un sauf-conduit : pour échapper à l’étiquette d’opposant notoire devenue dangereuse pour les uns, ou bénéficier d’appuis, d’aides publiques pour d’autres ; d’autant qu’afin de faciliter le contrôle des sbires, les enveloppes étaient transparentes, permettant de vérifier la présence du bulletin rouge choisi par les candidats du parti unique ou quasi unique. Et, pour suppléments, les fraudes flagrantes et les usurpations de votes…

Afin d’assimiler les règles du jeu électoral, de diminuer l’inclination à un apolitisme naturel, après le 14 janvier 2011, une conversion approfondie était indispensable, pour les élites comme pour l’ensemble des électeurs. Les dirigeants des partis, y compris ceux du parti islamiste, ont rapidement adopté «la méthode démocratique», qui «subordonne la dévolution de l’exercice du pouvoir à l’issue d’une lutte concurrentielle portant sur le vote du peuple» ; mais sans oublier parfois les vieilles habitudes, de drainage ou d’achat des votes. Le désenchantement électoral, inévitable et observable sous tous les cieux, revêtit cependant une acuité particulière, en raison de la différenciation du rapport au politique, selon les groupes sociaux. Différenciation due, surtout, à l’intégration très partielle d’une grande partie des citoyens aux normes de la citoyenneté. Apparut alors nettement une opposition entre deux conceptions de la politique, l’une réglée sur l’établissement d’une démocratie représentative, et l’autre, populaire, obnubilée par le quotidien, cramponnée sur les ressources et les contraintes d’une politique publique du bien-être, après un demi-siècle de solutions autoritaires et de paternalisme d’Etat.

L’insurrection de 2011, en effet, n’est pas seulement l’aspiration des plus jeunes, notamment, à une réhabilitation de l’Etat de droit et à l’élargissement de la sphère de la citoyenneté ; ainsi que l’exprime nettement le slogan qu’ils clamaient (pain, liberté, dignité nationale), elle inclut également la capacité de répondre aux demandes populaires de reconnaissance et de bien-être. Comme le note Michel Camau, «c’est là un type de problème que rencontre tout Etat constitutionnel, compte tenu des décalages et des ajustements entre le constitutionnalisme et le ‘’populisme’’ » (L’exception tunisienne. Variations sur un mythe, p. 30).

A.M.

.jpg)