Inégalités socioéconomiques et accès aux soins de santé

.jpg) Préambule

Préambule

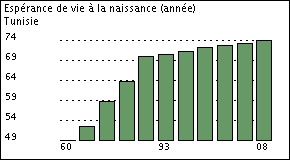

L’inégalité devant l’accès aux soins, et par conséquent devant la santé et la mort, a constamment hanté toute conscience humaine avide de progrès et de justice. Hélas, loin de se résorber, les inégalités devant la santé et la mort ont grandi malgré l’élargissement du droit et de l’accès aux soins. En effet, si l’on se tient uniquement à cet indice synthétique qu’est l’espérance de vie à la naissance, on constate que ladite espérance de vie a certes augmenté pour toutes les catégories sociales, mais que cette augmentation a bénéficié beaucoup plus largement aux classes favorisées. Les inégalités face aux handicaps sont encore plus criantes. Quant aux soins dentaires, on constate que beaucoup trop d’assurés sociaux finissent par y renoncer, notamment pour des raisons financières. C’est cependant là un sujet à propos duquel les éléments statistiques comme les études spécifiques manquent cruellement dans notre pays. La raison est que l’on ne s’intéresse qu’à un seul côté du miroir et que les statistiques sur la mortalité sont insuffisantes ou inexploitables.

L’arsenal statistique est évidemment défaillant dans ce cas, aussi bien pour rendre compte d’une situation complexe par définition que pour tester la validité de certaines corrélations susceptibles de lier, par exemple, classe sociale et mortalité ou espérance de vie à la naissance ou encore espérance de vie en bonne santé. D’abord parce que le concept de classe sociale fait intervenir deux critères, revenu et niveau culturel, et que ces deux critères peuvent aussi bien concorder que se différencier. A revenu égal, les études disponibles montrent en effet que le niveau culturel impose sa primauté. Ensuite parce que si l’on peut codifier le revenu, avec plus au moins de justesse, le niveau culturel s’avère nettement plus rétif à toute codification. Est-ce le niveau des diplômes obtenus qu’il faut retenir dans ce cas ou le résidu culturel ? En tout cas, les éléments fragmentaires dont on dispose sur la jouissance moyenne d’une pension de retraite par catégorie socioprofessionnelle confirment très largement la corrélation entre espérance de vie et CSP et plus globalement entre espérance de vie et positionnement socioéconomique. En fait, il n’y a pas de limite propre aux soins médicaux autre que les barrières érigées par un certain nombre d’obstacles : lieu de résidence, revenu, niveau socioculturel, éducation sanitaire, mode de couverture, taille du ménage, démographie médicale, carte sanitaire, etc.

L’état des données statistiques disponibles

Certes, nous disposons de données globales sur l’évolution générale de la mortalité, voire de la morbidité, ou bien encore de l’espérance de vie à la naissance ; mais aucune indication n’est disponible sur la mortalité par catégorie socioprofessionnelle ou par tranche de revenu par exemple. Aucune indication exhaustive n’existe non plus pour statuer sur les besoins de santé indépendamment des moyens que tout un chacun est susceptible d’y allouer. On sait toutefois, et c’est là un exemple frappant, que le Gouvernorat de Gafsa se distingue, si je puis dire, par un taux de mortalité nettement plus élevé que la moyenne nationale et que cet état est probablement lié au chômage qui sévit dans ce Gouvernorat. Mais, au-delà, rien de concret ne vient lier directement revenu, chômage, célibat, mortalité et espérance de vie aux inégalités d’accès aux soins.

Source : Université de Sherbrooke

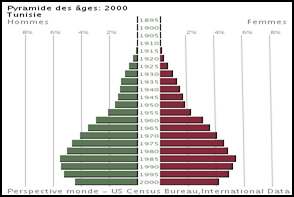

Ce qui, à mon point de vue, a retardé l’élaboration d’études spécifiques sur ce sujet est le fait que l’INS et d’autres institutions ont retenu, dans leur projection, les données sur la mortalité infantile comme variable explicative quasiment unique de l’évolution du taux de mortalité générale. Il faut dire que cette approche se défend pour des considérations méthodologiques et quantitatives (voir les deux graphiques ci-dessous). En effet, la baisse de la mortalité infantile a joué considérablement dans la baisse de la mortalité générale. Mais nous sommes placés désormais face à d’autres considérations comme l’effet du vieillissement de la population sur les dépenses de santé ou l’équilibre financier des régimes de retraite.

Ce qui, à mon point de vue, a retardé l’élaboration d’études spécifiques sur ce sujet est le fait que l’INS et d’autres institutions ont retenu, dans leur projection, les données sur la mortalité infantile comme variable explicative quasiment unique de l’évolution du taux de mortalité générale. Il faut dire que cette approche se défend pour des considérations méthodologiques et quantitatives (voir les deux graphiques ci-dessous). En effet, la baisse de la mortalité infantile a joué considérablement dans la baisse de la mortalité générale. Mais nous sommes placés désormais face à d’autres considérations comme l’effet du vieillissement de la population sur les dépenses de santé ou l’équilibre financier des régimes de retraite.

.jpg) Le vieillissement de la population constitue en effet le paramètre déterminant parce exogène quant à l’évolution de la santé et des dépenses de santé. Or toutes choses égales par ailleurs, l'état de santé des individus est relativement comparable avant 35-40 ans. Au-delà, des écarts de santé commencent à se creuser à mesure que l’âge augmente. Ces écarts s’expliquent par nombre de paramètres dont le rang occupé par l’individu dans la hiérarchie sociale. Selon certaines études menées en Europe et qui font défaut en Tunisie, les personnes n’ayant fait que des études primaires subissent un vieillissement prématuré de 3 ans par rapport aux personnes ayant fait des études supérieures, les chômeurs un vieillissement de 2,4 ans par rapport aux actifs, les chômeurs non qualifiés un vieillissement de 5,3 ans par rapport aux cadres supérieurs actifs.

Le vieillissement de la population constitue en effet le paramètre déterminant parce exogène quant à l’évolution de la santé et des dépenses de santé. Or toutes choses égales par ailleurs, l'état de santé des individus est relativement comparable avant 35-40 ans. Au-delà, des écarts de santé commencent à se creuser à mesure que l’âge augmente. Ces écarts s’expliquent par nombre de paramètres dont le rang occupé par l’individu dans la hiérarchie sociale. Selon certaines études menées en Europe et qui font défaut en Tunisie, les personnes n’ayant fait que des études primaires subissent un vieillissement prématuré de 3 ans par rapport aux personnes ayant fait des études supérieures, les chômeurs un vieillissement de 2,4 ans par rapport aux actifs, les chômeurs non qualifiés un vieillissement de 5,3 ans par rapport aux cadres supérieurs actifs.

Jusqu’ici, ni la politique sanitaire ni la Sécurité Sociale n’ont véritablement tenu compte du vieillissement de la population tunisienne. Or celui-ci constitue un trait caractéristique de la donne démographique et peu importe finalement qu’il s’effectue par le haut ou le bas, c'est-à-dire qu’il soit la résultante d’une relative dénatalité ou du prolongement moyen de la vie. En effet, le vieillissement de la population tunisienne pèse déjà grandement sur les dépenses nationales de soins de santé et pèsera de plus en plus lourdement sur les besoins en soins de santé dans les prochaines décennies. Autant dire alors que le vieillissement de la population aura des conséquences sur les ressources disponibles pouvant être alloués à la santé, le budget de l’Etat, les finances des ménages et de la Sécurité Sociale. A l’horizon 2030, la population âgée de 60 ans et plus atteindrait près de 20% de la population totale et au-delà de 30% à l’horizon 2050. Compte tenu des problèmes générés par le financement de la retraite dont le mode reste la répartition, mode nécessairement tributaire de l’évolution du rapport démographique, c'est-à-dire du rapport entre pensionnés et actifs cotisants, la Tunisie est pour ainsi dire acculée à mieux maîtriser l’évolution de ses dépenses de santé, et ce quel que soit le rendement de l’appareil productif. Dans le cas contraire, la Sécurité Sociale se trouvera inévitablement écartelée entre la survie des régimes de retraite et le financement de l’assurance maladie, entre les prestations de long terme et les prestations de court terme.

Jusqu’ici, ni la politique sanitaire ni la Sécurité Sociale n’ont véritablement tenu compte du vieillissement de la population tunisienne. Or celui-ci constitue un trait caractéristique de la donne démographique et peu importe finalement qu’il s’effectue par le haut ou le bas, c'est-à-dire qu’il soit la résultante d’une relative dénatalité ou du prolongement moyen de la vie. En effet, le vieillissement de la population tunisienne pèse déjà grandement sur les dépenses nationales de soins de santé et pèsera de plus en plus lourdement sur les besoins en soins de santé dans les prochaines décennies. Autant dire alors que le vieillissement de la population aura des conséquences sur les ressources disponibles pouvant être alloués à la santé, le budget de l’Etat, les finances des ménages et de la Sécurité Sociale. A l’horizon 2030, la population âgée de 60 ans et plus atteindrait près de 20% de la population totale et au-delà de 30% à l’horizon 2050. Compte tenu des problèmes générés par le financement de la retraite dont le mode reste la répartition, mode nécessairement tributaire de l’évolution du rapport démographique, c'est-à-dire du rapport entre pensionnés et actifs cotisants, la Tunisie est pour ainsi dire acculée à mieux maîtriser l’évolution de ses dépenses de santé, et ce quel que soit le rendement de l’appareil productif. Dans le cas contraire, la Sécurité Sociale se trouvera inévitablement écartelée entre la survie des régimes de retraite et le financement de l’assurance maladie, entre les prestations de long terme et les prestations de court terme.

Toutefois, l’impact du vieillissement sur le rythme de croissance des dépenses nationales de santé dépend aussi de l’évolution de l’état de la santé des personnes âgées. En effet, l’augmentation de l’espérance de vie peut cohabiter avec la dégradation relative de la santé. Dans certaines conditions, une population à haute espérance de vie peut très bien ne pas se porter bien physiquement. Autrement dit, c’est le différentiel entre espérance de vie et espérance de vie en bonne santé qu’il faut avoir à l’esprit. Si l’allongement de la vie est concomitant avec l’amélioration de l’état de santé, le vieillissement de la population peut contribuer à la maîtrise des dépenses de santé par tête. Si, au contraire, le différentiel est en faveur de l’espérance de vie, c'est-à-dire que l’amélioration de l’état de santé par âge constitue la résultante d’un accroissement de l’intensité des soins, le vieillissement de la population se traduit inévitablement par une forte augmentation de la dépense par tête. Pour l’heure et selon l’OMS, l’écart entre espérance de vie à la naissance et espérance de vie en bonne santé se situe à 6 ans en Tunisie, contre 9 ans à Cuba et de dix ans aux Emirats Arabes Unis par exemple.

Venons-en maintenant aux autres données statistiques disponibles tout en notant que ces données ne nous renseignent guère sur les besoins exprimés mais sur les dépenses effectives ou sur l’offre de soins. Notons d’abord qu’en l’espace d’un quart de siècle, l’Etat, c’est à dire la Santé publique a réussi à se désengager sérieusement sur le compte des Caisses de Sécurité Sociale et des ménages. Ce désengagement constitue dans une large mesure l’application par les autorités publiques des recommandations faites par les institutions financières internationales, Banque Mondiale et FMI. En un quart de siècle, la charge du financement des dépenses de santé s'est profondément modifiée: la part de l'État a constamment régressé, alors que les dépenses privées des ménages sont passées de 34% à près de 54% actuellement (un sixième seulement de ces dépenses est pris en charge par les assurances groupe et les mutuelles). Il faudra attendre les résultats de l’Enquête de Consommation de l’INS pour mesurer l’impact de la réforme de l’assurance maladie sur ce partage des charges. Parallèlement, le budget de l’Etat contribue de moins en moins au financement de la Santé Publique. En effet, la part du Budget est passée de 80% en 1990 à près de 63% en 2003, contre respectivement 22,2% et 14,2% pour la Sécurité Sociale et les ménages. La raison de ce chambardement est simple : le rythme d’évolution annuel moyen au cours de ces dernières années des DNS est une fois et demi supérieur à celui du budget alloué par l’Etat ; 11,7% pour les DNS contre 7% pour le budget de l’Etat.

Pourtant, 88% des lits d’hôpitaux appartiennent au domaine public et le principal prestataire de soins reste le Ministère de la santé publique même si le secteur privé des soins de santé représente 70% des services technologiques de pointe et emploie la moitié des médecins, 73% des dentistes, et 80% des pharmaciens. Or, les prestataires privés sont principalement financés par les dépenses directes des ménages. Autrement dit, l’accès aux soins dépend du revenu. Aussi, la pérennité du secteur privé est objectivement liée à la situation des revenus et leur répartition et non comme les corporatistes le prétendent au « dégraissage » de la Sécurité Sociale ou l’évolution de la démographie médicale.

En 2005, la dépense totale par personne et par an en soins médicaux pour l’ensemble du pays a atteint 112,1 dinars courants contre 70,9 dinars en 2000 et 49,4 dinars en 1995. Le rythme de croissance de ces dépenses s’est donc accéléré au cours de la période 2000-2005 par rapport à 1995-2000. Les dépenses en médicaments viennent en tête des dépenses en soins médicaux, suivies par les consultations, l’hospitalisation et la chirurgie médicale. L’enquête sur la consommation des ménages de 2005 note que la tranche de consommation supérieure enregistre un niveau de 280,8 dinars en soins médicaux contre 10,4 dinars seulement pour la tranche inférieure. Les plus nantis consomment en soins médicaux 28 fois plus en moyenne par rapport aux plus défavorisés. La dépense moyenne par personne et par an en soins de santé selon la catégorie socioprofessionnelle s’est élevée en 2005 à 168,7 dinars pour les ménages dont le chef appartient à la catégorie des cadres et professions libérales supérieurs contre 63 dinars pour le ménage dont le chef est un ouvrier agricole, soit près de trois fois moins. Par ailleurs, la consommation moyenne par personne et par an en soins s’est élevée en 2005 dans le District de Tunis à 136 dinars, contre 133,3 dinars pour la région du Centre Est (Sahel + Sfax) et seulement 64 dinars pour la région du Centre Ouest. Par ailleurs, un ménage composé de 1à 2 individus consomme en soins de santé par personne et par an en moyenne 277,5 dinars contre 63 dinars seulement pour un ménage composé de 9 individus et plus. Cette indication se recoupe évidemment avec les données relatives au niveau des revenus par CSP et niveau d’éducation.

Bref, ces données confirment la solidité du lien qui existe entre revenu, lieu de résidence, CSP et dépenses de soins et démontrent que le revenu reste l’obstacle majeur quant à l’équité devant l’accès aux soins. Il est vrai que les disparités socioéconomiques forment un tout indissociable et qu’il ne faut donc pas espérer agir efficacement contre la discrimination au plan des soins si les différences socioéconomiques continuent à s’élargir comme c’est le cas depuis 1986, date de l’application du PAS. Qu’en est-il maintenant de l’effet propre au mode de couverture ?

Aperçu général sur les modes de couverture sanitaire dans le monde

Le mode de couverture sanitaire joue un rôle fondamental quant à l’équité de l’accès aux soins et influence grandement la surmortalité de telle ou telle catégorie socioprofessionnelle. Disons, pour paraphraser une formule connue, que « chaque pays choisit ses morts en fonction de son système de soins ». Schématiquement trois modes de couverture sanitaire existent de par le monde. Naturellement des variantes de ces trois modes principaux existent aussi. Ce dont il s’agit ici est de faire une analyse comparative de ces modes au plan de l’efficience, du coût et de l’universalité. Nous verrons plus loin que le choix opéré relève fondamentalement du type de société et non du coût ou de l’universalité de la couverture maladie.

Le premier mode est celui appliqué aux USA. A dire vrai, il n’existe pas de régime général d’assurance-maladie aux Etats-Unis, mais, et ce contrairement à certaines idées répandues, le financement de la santé au USA est mixte. Toutefois, la part du lion revient aux assurances privées, les assurances publiques ne couvrant que certaines catégories de personnes défavorisées. En effet, les assurances privées (assurances-groupe+ assurances individuelles) couvrent près des ¾ de la population alors que les assurances publiques (Medicare et Medicaid) ne couvrent que 13% de la population contre près de 14% de non couverts. Les médecins et les hôpitaux aux USA sont généralement rémunérés à l’acte. Malgré tout, ce type de système de santé basé sur l’économie de marché s’avère être le plus coûteux (16% du PIB) et le plus inégal en termes d'accès aux services de soins

A l’autre bout de la logique et du choix sociétal se trouve le système britannique, le NHS ou service national de santé (1946). D’inspiration beverdgienne, en référence à Lord Beveridge, ce système est en principe gratuit et universel (GB, Irlande, Scandinavie, Portugal, Espagne, Grèce). Il est financé exclusivement par l’impôt. Toutefois une participation des assurés est exigée pour les soins dentaires et les médicaments notamment. Néanmoins, le NHS assure aux moins favorisés, aux étudiants, aux chômeurs, personnes âgées et les femmes enceintes la gratuité des soins pour les consultations chez les spécialistes. Dans un souci d’équilibre, le NHS a introduit une forme de compétition inspirée des mécanismes du marché à l’intérieur d’un système public. Actuellement le Royaume Uni dépense 7% du PIB seulement pour la maladie. Cependant, l’apparition de certaines lacunes dont le délai excessif d’accès aux soins a conduit au développement du secteur privé. Aussi, des assurances privées se sont répandues afin de la prendre en charge ce supplément non pris en compte par le NHS, formant ainsi une brèche dans le caractère gratuit et universel du système.

Le système français est d’une toute autre nature. D’inspiration bismarckienne comme le nôtre, le système de santé français se veut universel et accessible à tous. Il comprend un régime général d’assurance composé de différentes caisses d’assurance-maladie auxquelles s’ajoutent des caisses d’assurance complémentaires. Du côté de l’offre de soins, les responsables privés et publics coexistent et les modes de rémunération sont variés. Le financement du système est assuré par des cotisations obligatoires versées par tous les citoyens aux caisses d’assurance-maladie. S’ajoutent à cette assurance obligatoire, les assurances facultatives qui sont contractées auprès des mutuelles ou des compagnies d’assurance privées pour couvrir les frais complémentaires qui ne sont pas inclus dans l’assurance-maladie obligatoire. Globalement, la France consacre près de 10% de son PIB à la santé et peut se prévaloir d’avoir mis en place un système de couverture relativement satisfaisant.

Que peut-on conclure à ce stade ?

Toutes choses étant égales par ailleurs, les pays dont le mode dominant de rémunération des prestataires de soins est à l’acte dépensent plus en soins de santé que les pays dans lesquels la capitation (ou prestations directes) domine. Avec plus de 16% du PIB réservé à la santé, les USA affichent un « bilan » de santé comparable (et à certains égards inférieur) à celui de la plupart des pays développés d’Europe dépensant pourtant beaucoup moins que les USA (10% en moyenne). Toutefois, les systèmes de soins directs ont tendance à favoriser une forme de pénurie à l’exemple du NHS britannique. Mais ils offrent l’avantage inestimable de ne pas générer un inconvénient socioéconomique majeur, c'est-à-dire le rejet des catégories sociales les plus démunies vers un système public de santé sans suffisamment de ressources. Nous avons dans notre propre pays l’illustration parfaite de ce phénomène puisque nous y observons une concentration des centres privés de soins dans les régions les plus riches ou les plus accessibles et l’appauvrissement continu du secteur public.

Ce survol rapide des modes de couverture nous conduit d’abord à noter qu’il n’existe pas de système parfait et que le choix en la matière est d’abord politique. Il nous conduit aussi à constater que le mode de couverture qui est le nôtre a mieux réussi jusqu’ici à maîtriser l’évolution des dépenses nationales de santé, mais qu’il n’a en rien réglé le problème de l’équité quant à l’accès aux soins puisque l’essentiel des dépenses incombe toujours aux ménages et que la répartition géographique des centres de soins, publiques ou privés, combine des lacunes pénalisantes à cet égard.

En fait, tout système de couverture sanitaire doit remplir trois conditions essentielles: efficience, accès équitable aux soins, maîtrise des coûts. Pour l’heure, ces conditions sont mieux remplies par les systèmes de soins directs ou quand les dépenses publiques financent l’essentiel des DNS. Autrement dit, ces conditions sont mieux remplies quand le secteur public, sans écraser pour autant le secteur privé, est mieux armé humainement et financièrement pour remplir ses missions

Conclusion

Nous voilà arrivés aux termes d’une réflexion, qui est tout à la fois métaphysique, sociétale, démographique et socio-économique. On sait en effet que les pauvres êtres que nous sommes sont contraints de se coltiner avec une part d’héritage génétique. On sait aussi que dès le départ les cartes ont été inégalement distribuées. On sait également que l’habitus défini par Bourdieu comme « étant l’ensemble de dispositions acquises par un individu au cours de son histoire allant jusqu’à sa façon de se comporter, de penser et de sentir » joue grandement quant à l’accès aux soins, la santé et l’espérance de vie en bonne santé. On sait enfin que plus la richesse nationale est mal distribuée, moins efficiente est la politique de santé. Faut-il alors que l’organisation sociale s’en mêle pour handicaper davantage les uns et pour bonifier les avantages « naturels » et socioculturels des autres ? Certainement pas sinon l’exercice même de la profession médicale sera remis en question ainsi que la quête commune vers plus d’équité et de justice. Malgré tout, des solutions susceptibles d’atténuer les inégalités devant la santé et la mort existent, à charge pour la collectivité, les professionnels de la santé et les politiques de les affiner et d’en accepter les conséquences.

En plus d’une meilleure répartition des richesses produites et de la réactivation des mécanismes de redistribution des revenus, deux champs de réflexion sont à défricher de façon urgente et rationnelle. Le premier concerne l’assurance-maladie dont la réforme a été initiée sans grande cohérence et sans se soucier outre mesure de ses retombées sur l’inégalité d’accès aux soins, les équilibres financiers de la Sécurité Sociale dans son ensemble, l’avenir du secteur public ou la maîtrise des dépenses nationales de santé. Le second concerne bien évidemment le partage des tâches entre médecine privée et médecine publique et une meilleure répartition des moyens entre les deux secteurs. Pour l’heure, ces deux mondes ne se complètent pas suffisamment. On peut même dire qu’ils s’ignorent ou se jalousent trop souvent. A l’intérieur même de la Santé Publique, le chantier béant de la carte sanitaire, de la normalisation et de l’harmonisation des structures publiques reste ouvert, faute de réformes que le pays attend depuis une quarantaine d’années.

Toute gestion efficiente d’un système de soins doit tenir compte de deux préoccupations majeures : l’équité quant à l’accès aux soins, la maîtrise des coûts. Un système de protection sanitaire est en effet condamné à la paralysie s’il n’intègre pas la dimension des coûts. Mais il court un danger plus grand s’il ne règle pas la question épineuse de l’équité de l’accès aux soins. Pour l’heure, notre système n’assure ni l’une ni l’autre de ces obligations. Il ne s’agit évidemment pas de noircir le tableau, mais bien de faire ressortir les interrelations qui existent bien entre la satisfaction des besoins, la démographie médicale, les contraintes économiques, les devoirs qui incombent à la collectivité et la nature du système de couverture du risque maladie. Tenir véritablement compte de ces interrelations constitue en soi le premier signe de la maturité et la bonne base pour trouver la solution qui sied.

Habib Touhami

Economiste et ancien Ministre,

Conférence donnée à la Faculté de Médecine de Tunis le 10 décembre 2011 à l’invitation du Comité National d’Ethique Médicale

- Ecrire un commentaire

- Commenter