La municipalité de Tunis, doyenne des institutions communales dans le monde arabe

Dar Husseïn, premier siège du conseil municipal (il abrite aujourd’hui les services de l’Institut national du patrimoine)

Dar Husseïn, premier siège du conseil municipal (il abrite aujourd’hui les services de l’Institut national du patrimoine)

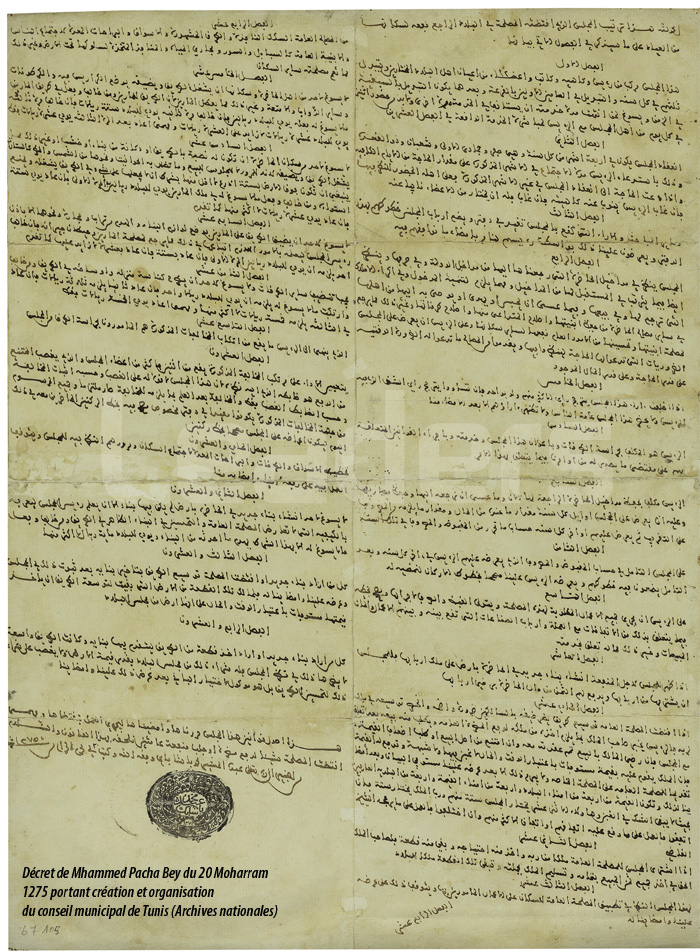

Créé par décret beylical du 20 muharram 1275/ 3 août 1858, al Majlis al baladî bi Al Hâdhira ou Conseil municipal de la capitale est la plus ancienne institution de ce type dans le monde arabe. Son histoire presque deux fois centenaire est d’autant plus intéressante qu’elle s’inscrit dans le processus de modernisation mis en œuvre au XIXe siècle et qu’elle s’est articulée à l’histoire encore plus ancienne de l’institution du cheikh el médina (voir notre étude parue dans Leaders n°57 de février 2016). Signalons, à ce propos, que le majlis al baladî a donné une vigueur nouvelle à cette institution lorsque les deux dignités et fonctions de président du conseil municipal (ra’îs al majlis al baladî) et de cheikh el médina fusionnèrent en 1885.

.jpg) Cette nouvelle institution à laquelle on confia la gestion d’une antique cité comme Tunis, habituée aux rouages traditionnels d’administration des villes du monde musulman, naquit dans des circonstances marquées, nous dit l’historien William L. Cleveland, par la tension provoquée par les problèmes inédits de la cohabitation des diverses communautés citadines, suite à la rupture des équilibres anciens et la montée en puissance de l’élément européen. Le conseil municipal, comme les autres institutions urbaines apparues à la même période, n’était pas la réponse officielle à une aspiration de la société tunisoise musulmane mais le résultat de décisions –généralement préconisées par les consuls des puissances étrangères– prises par le gouvernement beylical pour tenter de maîtriser un ordre urbain traditionnel profondément affecté par la crise de l’économie et des élites sociales tunisiennes face à la pénétration européenne (voir notre ouvrage Catégories de la société tunisoise au XIXe siècle, Inaa, 1989).

Cette nouvelle institution à laquelle on confia la gestion d’une antique cité comme Tunis, habituée aux rouages traditionnels d’administration des villes du monde musulman, naquit dans des circonstances marquées, nous dit l’historien William L. Cleveland, par la tension provoquée par les problèmes inédits de la cohabitation des diverses communautés citadines, suite à la rupture des équilibres anciens et la montée en puissance de l’élément européen. Le conseil municipal, comme les autres institutions urbaines apparues à la même période, n’était pas la réponse officielle à une aspiration de la société tunisoise musulmane mais le résultat de décisions –généralement préconisées par les consuls des puissances étrangères– prises par le gouvernement beylical pour tenter de maîtriser un ordre urbain traditionnel profondément affecté par la crise de l’économie et des élites sociales tunisiennes face à la pénétration européenne (voir notre ouvrage Catégories de la société tunisoise au XIXe siècle, Inaa, 1989).

Composition du Conseil municipal

Installé au palais Husseïn, à proximité de la mosquée d’El Qasr dans la médina, le conseil municipal était administré par un président (ra’îs) nommé par décret beylical et assisté d’un vice-président (kâhiyat ra’îs al majlis) également nommé par décret. Les membres du Conseil (‘idhwun, plur.a’dhâ), initialement au nombre de douze, devaient être choisis, aux termes de l’article premier du décret, parmi les notables de la ville : «a’yân ahl al bilâd» ou, selon, la formulation plus adéquate d’un procès-verbal de réunion du Conseil: «a’yân al baldiya» de la médina et des faubourgs. Le personnel administratif comprenait un premier secrétaire et son adjoint, un économe-receveur et des gardes placés sous le commandement d’un officier. Les cadres techniques étaient constitués d’un ingénieur et de techniciens européens et d’un inspecteur chargé du service des eaux.

Installé au palais Husseïn, à proximité de la mosquée d’El Qasr dans la médina, le conseil municipal était administré par un président (ra’îs) nommé par décret beylical et assisté d’un vice-président (kâhiyat ra’îs al majlis) également nommé par décret. Les membres du Conseil (‘idhwun, plur.a’dhâ), initialement au nombre de douze, devaient être choisis, aux termes de l’article premier du décret, parmi les notables de la ville : «a’yân ahl al bilâd» ou, selon, la formulation plus adéquate d’un procès-verbal de réunion du Conseil: «a’yân al baldiya» de la médina et des faubourgs. Le personnel administratif comprenait un premier secrétaire et son adjoint, un économe-receveur et des gardes placés sous le commandement d’un officier. Les cadres techniques étaient constitués d’un ingénieur et de techniciens européens et d’un inspecteur chargé du service des eaux.

Le gouvernement beylical, qui voyait dans cette nouvelle institution, non point une émanation de la cité mais une haute administration issue directement du pouvoir central, n’en confia pas la direction aux élites baldi-es mais à des dignitaires politiques. Le premier président du conseil municipal fut ainsi le général Husseïn, mamelouk circassien, formé à l’école militaire du Bardo et qui, au moment de sa désignation, avait le grade de général de brigade. Il resta en poste jusqu’en 1865. Son successeur, le général Qâra Mohamed, était aussi un dignitaire du makhzen militaire. Le troisième président fut un membre éminent de l’élite l’administrative autochtone, Mohamed-El Arbi Zarrouk. Ce dernier, hostile au protectorat français, fut remplacé en 1881 par Hassouna Matâlî, jusque- là aide de camp de Sadok Pacha Bey avec le grade de général.

Ce n’est qu’en 1883 que la présidence du conseil municipal fut confiée à un notable de la médina en la personne de Hassouna Louzir. La même année, lui succéda un autre notable baldî : Mohamed Mebazaâ, issue d’une famille de grands marchands-artisans de la soie. Il resta en poste jusqu’en 1885. A partir de cette date, le président du conseil municipal allait exercer en même temps les fonctions de cheikh el médina. En vertu du décret de 1913, ce haut fonctionnaire reçut l’ensemble des prérogatives des caïds-gouverneurs. Il les supplantait même dans la mesure où il était le représentant du souverain dans la capitale en sa qualité de cheikh-el-médina (dont les attributions, fixées de longue date, étaient, entre autres, d’être le turjumân al Dawla).

Les vice-présidents du majlis al baladî n’étaient pas choisis parmi les conseillers mais au sein de l’administration centrale. Sous le protectorat, le vice-président était obligatoirement français et il exerçait, avec le titre de vice-président délégué, la réalité des pouvoirs municipaux.

Les vice-présidents du majlis al baladî n’étaient pas choisis parmi les conseillers mais au sein de l’administration centrale. Sous le protectorat, le vice-président était obligatoirement français et il exerçait, avec le titre de vice-président délégué, la réalité des pouvoirs municipaux.

L’examen des listes de conseillers municipaux de la seconde moitié du XIXe siècle confirme l’homogénéité de leur recrutement prévu par les textes : ils appartenaient tous à l’élite baldi-e de la médina et des faubourgs qui occupaient une position acquise depuis des générations dans l’exercice des métiers nobles des souks tels que la confection et le commerce des chéchias, de la soie, la parfumerie ou la sellerie, cependant que d’autres étaient issus du milieu tunisois des propriétaires fonciers. Sous le protectorat, le conseil municipal, jusque-là réservé aux sujets musulmans du Bey, comprenait désormais des juifs tunisiens mais aussi des Français, des Italiens et des Maltais.

Les attributions du Conseil

La compétence du Conseil municipal s’étendait à l’ensemble du territoire de la ville de Tunis et même de sa banlieue, comme dans le cas de la construction de la route du Bardo ou comme cette curieuse prérogative en matière de contrôle des plages. Au moment de la création du Conseil, c’est-à-dire en 1858, le cas était unique dans le monde ottoman. Même à Constantinople, la municipalité, créée la même année, n’exerçait ses attributions que dans les quartiers européens. En outre, à Tunis, le Conseil n’avait pas qu’une vocation municipale mais aussi d’administration générale. Chargé initialement d’assurer l’entretien des voies urbaines, de l’organisation de la ville et l’affectation des locaux, de la propreté et de l’assainissement, le majlis fut également doté d’un droit de regard sur l’organisation des cadres urbains, malgré le maintien des autorités traditionnelles comme le cadi et le cheikh el médina. Il fut aussi chargé de la gestion des biens de mainmorte (habous ou waqf) publics, non seulement de Tunis mais de l’ensemble du royaume (décret du 11 muharram 1278 /1861). Cette importante attribution lui fut cependant retirée en 1863 au profit de l’armée, puis de l’administration des habous, créée en 1874.

La tâche, immense, s’avéra très vite quasi insurmontable, principalement à cause de la faiblesse des ressources sur fond de difficultés budgétaires de l’Etat et de paupérisation de la population.

Théoriquement, le Conseil municipal devait bénéficier de ressources diverses. Le décret de 1858 lui avait affecté les taxes sur la distillation de l’alcool, sur la fabrication du plâtre et sur les savonneries. Il devait aussi bénéficier des surplus des revenus des biens habous. La fameuse taxe locative (Kharrouba), créée en 1840 au profit du gouvernement, fut concédée au Conseil municipal. En outre, on créa à son intention une taxe du nettoiement et de l’enlèvement des ordures ainsi qu’une taxe sur les véhicules.

L’expérience du Conseil avant le protectorat (1858-1881)

Dans la réalité, les choses se présentaient tout autrement. Le Conseil connut, dès les origines, des problèmes financiers qui ne cessèrent de s’aggraver jusqu’à la réorganisation entreprise par les autorités du Protectorat, de sorte que, de sa création jusqu’en 1881, le Conseil municipal connut bien des déboires qui l’amenèrent peu à peu à une impuissance à maîtriser son territoire. Pour assurer la bonne marche de ses services, payer ses fonctionnaires, remplir ses responsabilités communales, en particulier l’entretien des chaussées, le curage des égouts, l’entretien des édifices relevant de son autorité, il avait besoin de beaucoup d’argent. Or il ne cessa d’en manquer. Le pouvoir central lui avait certes concédé des revenus mais les problèmes de trésorerie de ce dernier lui firent rapidement renier ses engagements et le Conseil se retrouva sans ressources consistantes. Gros client pour l’achat du plâtre, le gouvernement était un mauvais payeur. Le ministère des Finances devait ainsi, en 1861, 241.500 piastres à la municipalité. Quant au concessionnaire de la taxe d’habitation, il refusait de verser les 34.000 piastres qui revenaient de droit au majlis. En désespoir de cause, le général Husseïn demanda au Premier ministre une «attestation» qui reconnaîtrait que l’inefficacité du Conseil municipal était indépendante de la volonté de son président et de ses collaborateurs. En vain. Dès 1859, tous les travaux municipaux étaient interrompus faute d’argent à l’exception de la rue Sidi-Morjanî (actuelle rue Djemaâ Zitouna) car son financement provenait des riverains. Les choses ne s’améliorèrent guère les années suivantes. La lassitude des agents communaux qui restaient des mois sans toucher leur salaire n’était pas pour arranger les choses. L’indiscipline de la population citadine fut l’autre grave problème auquel le Conseil fut confronté durant la période précoloniale. Hormis les vieilles habitudes de négligence en matière de voirie et d’ordures ménagères, la crise dans laquelle se débattait la société tunisoise musulmane à la suite du déclin de l’économie traditionnelle et l’arrogance de l’élément européen massivement appuyé par les consuls, tout cela faisait que les mesures prises par la municipalité restaient lettre morte. Les sujets musulmans puissants ne payaient pas parce qu’ils étaient influents, les pauvres ne payaient pas parce qu’ils ne pouvaient pas, et les Européens parce qu’ils étaient hors d’atteinte des autorités tunisiennes.

Un autre problème auquel fut confronté le majlis al baladî consista dans l’indifférence des membres conseillers. La présence numériquement imposante de l’élite citadine dans le Conseil municipal n’était guère le reflet d’une culture communale de type moderne et se traduisait par une passivité des notables tunisois face à une institution qui leur était étrangère. Les démissions en cascade furent la première manifestation de ce malaise. Expression significative d’une participation à la nouvelle institution au nom du devoir d’obéissance au Bey et non d’une volonté «communale», les conseillers réclamèrent, en 1861, d’être rétribués. Plus grave encore : coincé entre l’incurie d’une administration beylicale aux abois et le désarroi des administrés financièrement en difficulté, indifférents ou méfiants, le Conseil municipal fit, en outre, l’objet d’une politique inavouée des consuls étrangers dont le but était de faire échouer cette institution. Certains d’entre eux (le Britannique Richard Wood et le Français Léon Roches) étaient pourtant quasiment à l’origine de la décision du bey. La raison de cette hostilité masquée était que le Conseil était entièrement tunisien et relevait exclusivement de l’Etat beylical. La correspondance officielle et les nombreux documents relatifs au Conseil, conservés aux Archives nationales, attestent que, pas une seule fois, les consuls européens n’ont reconnu son autorité sur la ville. Il faut reconnaître que les déboires du majlis affectaient sérieusement sa crédibilité mais, surtout, l’époque voulait que, dans un pays convoité par l’impérialisme européen, rien de nouveau ne se fît sans un droit de regard des représentants des grandes puissances. Le 6 février 1868, les consuls annonçaient au Premier ministre «qu’ils ont cru de leur devoir de prendre des mesures hygiéniques pour l’assainissement du quartier de la ville habité par leurs ressortissants.» En 1872, un conseil de salubrité publique était créé à leur initiative et le décret du 25 Rabi’ I 1289, relatif à cet organisme, consacrait officiellement la participation des consuls et des habitants européens de Tunis à la gestion de la ville. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce conseil eut à affronter le lancinant problème de la perception des droits prévus par les textes. L’intervention directe des étrangers dans l’administration de la ville connut en 1874 une étape supplémentaire par la création d’un conseil sanitaire qui, malgré la présence de quelques Tunisiens, était présidé et administré par les consuls. Ce conseil avait pour mission de prendre les mesures préventives en matière de lutte contre les épidémies, le souvenir terrible du choléra qui sévit en 1849, 1856 et 1867 étant présent dans tous les esprits.

La création en 1858 de l’institution municipale avait mis en relief les nouvelles conditions qui modifièrent en profondeur le fait urbain tunisois sous l’effet des bouleversements qui affectèrent et la société citadine et l’Etat beylical sans réussir à corriger les déséquilibres nouveaux faute de moyens et d’un engagement des administrés rendu impossible par des difficultés de tous ordres.

Sous le protectorat (1881-1956)

Le Conseil municipal, ses finances assainies et son administration rationalisée, évolua rapidement vers une municipalité de type métropolitain mais présidé par le cheikh el médina qui déléguait ses attributions à un vice-président français. Après quelques déménagements et une installation provisoire à la rue El Djazira, la municipalité occupa l’Hôtel de Ville de l’avenue de Carthage, construit en 1903, qui allait l’abriter jusqu’à l’édification, en 1998, du beau palais situé sur la butte de la Kasbah.

La composition du conseil était désormais cosmopolite. En 1912, par exemple, il comprenait 9 musulmans, un israélite, 6 Français, deux Italiens, deux Maltais. Le conseil était nommé pour trois ans par décret et non par élection.

Durant cette époque, certes marquée par l’injustice coloniale mais porteuse de modernité, la municipalité joua un rôle de premier ordre dans l’urbanisme et l’aménagement de la ville nouvelle qui s’étendit rapidement entre Bab El Bahr (Porte de France) et le lac, cependant que les artères de la médina et des faubourgs étaient pavées, éclairées et reliées à un réseau d’égouts. En 1952 et 1954, dans une atmosphère sanglante marquée par une hostilité active des Tunisiens à la présence coloniale et une répression sévère, les autorités françaises voulurent curieusement organiser des élections municipales. Le projet, implacablement combattu par le Néo-Destour (assassinat de certains candidats à Tunis et ailleurs) échoua.

La municipalité de Tunis à l’ère de l’indépendance et de la République

En 1956, à l’indépendance, le cheikh el médina Chédli Hayder, en poste depuis 1943, fut remplacé par Ahmed Zaouche avec, nous explique Abbès Mohsen (Les gouverneurs, Cérès, Tunis, 2016) «le titre compliqué de cheikh- el- Médina- et- Banlieue. Il était à la fois le successeur du cheikh el médina, du caïd de la Banlieue et du caïd de Zaghouan.» A l’issue des premières élections municipales organisées en mai 1957, le dirigeant néo-destourien Ali Belhaouane, «leader de la jeunesse» et tête de liste à Tunis, devint président du Conseil municipal – sans le titre de cheikh el médina -, cependant que le gouverneur perdait sa qualité municipale. Autre complication : Hassib Ben Ammar, maire de Tunis, élu lors des élections de 1963, fut appelé, en 1965, à exercer les fonctions de gouverneur de Tunis et à cumuler les deux fonctions de gouverneur et de maire (wâlî-cheikh-el-Médina). En 1969, Foued Mebazaâ lui succéda dans les mêmes fonctions. «La loi du 24 mai 1966, nous dit A. Mohsen, légalisa la situation établie par le décret de 1965 et créa la fonction de gouverneur-maire. Le conseil municipal élu au suffrage universel et direct élisait bien un président, mais l’exécutif du conseil était le gouverneur de Tunis. (…) Ce régime dérogatoire sera maintenu jusqu’en août 1973, date à laquelle ville de Tunis et gouverneur de Tunis reviendront au droit commun.».

A partir de cette date et jusqu’en 1975, Tunis eut un maire avec le titre de président du Conseil municipal (mais pas celui de cheikh el médina) en la personne de Ezzedine El Abbassi. A partir de 1975 et jusqu’à l’heure actuelle, les présidents de la municipalité portèrent simultanément le titre de cheikh el Médina. Cette fonction prestigieuse allait connaître quelques nouveautés : en 1980, le maire de Tunis fit partie du Conseil des ministres de plein droit. Cet usage disparut en 1985 mais les maires de la capitale eurent désormais rang de secrétaires d’Etat. Ces décisions de l’autorité supérieure vinrent souligner la prééminence de la capitale et sans doute aussi le fait que, contrairement à l’essor, dès le Moyen Âge, du mouvement communal dans les villes d’Europe, la municipalité de Tunis fut, dès l’origine, l’expression de la volonté du pouvoir central davantage que l’aboutissement d’une exigence municipale issue des milieux citadins.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter

.jpg)