L’exégèse des textes bibliques et les découvertes archéologiques

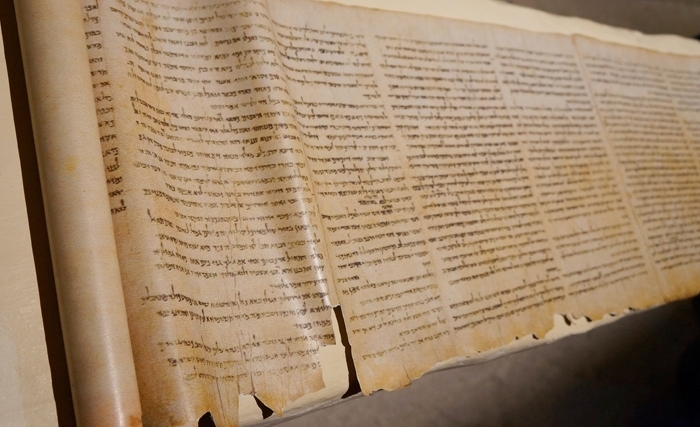

.jpg) Par Ammar Mahjoubi - La Bible est un ensemble de livres religieux, dont la rédaction s’est étalée sur une durée longue d’environ dix siècles, entre le XIIe et le IIe siècle avant le Christ. Elle réunit trois composantes désignées par le sigle TNK, T pour «Torah» ou Pentateuque, N ou « Neviim», c’est-à-dire «les Prophètes», et K pour «Ketouvim», «les Ecrits» (تورات، أنبياء، كتابات).

Par Ammar Mahjoubi - La Bible est un ensemble de livres religieux, dont la rédaction s’est étalée sur une durée longue d’environ dix siècles, entre le XIIe et le IIe siècle avant le Christ. Elle réunit trois composantes désignées par le sigle TNK, T pour «Torah» ou Pentateuque, N ou « Neviim», c’est-à-dire «les Prophètes», et K pour «Ketouvim», «les Ecrits» (تورات، أنبياء، كتابات).

Le dernier livre, celui de Daniel, date de 164 av. J.-C. Prestigieuse, vénérée, déclarée d’essence divine, la compilation était alors considérée comme parole céleste, recueillie dans le «Livre» par excellence, tel était le sens du mot «Bible». Autorité divine, elle fut reconnue par l’Eglise chrétienne naissante, qui ne tarda pas à joindre à la Bible hébraïque un autre recueil d’écrits vénérables, rédigés par les premières communautés chrétiennes. A l’«Ancien Testament», qui désigna désormais la Bible juive, s’ajouta donc le «Nouveau Testament», qui comprit les «Evangiles», les «Actes des Apôtres», les « Epîtres» et «l’Apocalypse de Jean». Ce nouvel ensemble de livres fut tenu, lui aussi, pour divin et considéré comme la règle fondamentale de la foi.

Tant à l’époque antique qu’au Moyen Age, s’ajoutèrent à ces deux recueils, par les Juifs comme par les Chrétiens, d’innombrables commentaires dogmatiques et théologiques. L’exégèse y était toutefois limitée, étroitement circonscrite par le crédo de leur inspiration divine. Il fallut ainsi attendre la Renaissance. Il en fut alors autrement, car rien n’empêcha plus les philologues de traiter la Bible, en tant que recueil de textes antiques, tout comme étaient traités, examinés et discutés tous les documents grecs et latins, selon les mêmes méthodes et avec la même émancipation de toute contrainte. La Réforme, en même temps, accrut l’intérêt et la ferveur pour la lecture des textes sacrés. Mais les approches nouvelles d’aborder l’étude des textes bibliques, dans leurs langues originales et avec toutes les ressources de la science philologique, ne manqua pas de susciter la méfiance, puis l’hostilité des adeptes, défenseurs de l’exégèse théologique traditionnelle. Lorsque le roi de France François Ier créa en 1530 le Collège de France, les « lecteurs royaux «, qui commencèrent l’étude des textes sacrés écrits en hébreu et en grec, furent rudement attaqués par la Sorbonne. Il fallut recourir à l’autorité royale, pour protéger les professeurs du Collège et préserver les études. Rabelais, champion des temps nouveaux, écrivit, dans ‘’la Lettre de Gargantua à Pantagruel’’ : «J’entends et veulx que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement la grecque, comme veut Quintilien ; secondement la latine ; et puis l’hébraïque pour les saintes lettres et la chaldaïque et arabique pareillement».

Tant à l’époque antique qu’au Moyen Age, s’ajoutèrent à ces deux recueils, par les Juifs comme par les Chrétiens, d’innombrables commentaires dogmatiques et théologiques. L’exégèse y était toutefois limitée, étroitement circonscrite par le crédo de leur inspiration divine. Il fallut ainsi attendre la Renaissance. Il en fut alors autrement, car rien n’empêcha plus les philologues de traiter la Bible, en tant que recueil de textes antiques, tout comme étaient traités, examinés et discutés tous les documents grecs et latins, selon les mêmes méthodes et avec la même émancipation de toute contrainte. La Réforme, en même temps, accrut l’intérêt et la ferveur pour la lecture des textes sacrés. Mais les approches nouvelles d’aborder l’étude des textes bibliques, dans leurs langues originales et avec toutes les ressources de la science philologique, ne manqua pas de susciter la méfiance, puis l’hostilité des adeptes, défenseurs de l’exégèse théologique traditionnelle. Lorsque le roi de France François Ier créa en 1530 le Collège de France, les « lecteurs royaux «, qui commencèrent l’étude des textes sacrés écrits en hébreu et en grec, furent rudement attaqués par la Sorbonne. Il fallut recourir à l’autorité royale, pour protéger les professeurs du Collège et préserver les études. Rabelais, champion des temps nouveaux, écrivit, dans ‘’la Lettre de Gargantua à Pantagruel’’ : «J’entends et veulx que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement la grecque, comme veut Quintilien ; secondement la latine ; et puis l’hébraïque pour les saintes lettres et la chaldaïque et arabique pareillement».

Ce n’est qu’au prix d’une lutte acharnée, autant que patiente et courageuse, que les approches nouvelles des Ecritures purent s’imposer. En 1610, Spinoza dans son«Tractus théologico-politicus» revendiqua vigoureusement le droit à une interprétation rationnelle des textes bibliques et dressa, avec une rigueur exemplaire, un programme complet d’études de ces textes. Mais il fut chassé de la Synagogue et Richard Simon, qui avait écrit une «Histoire critique du Vieux Testament» en 1678, s’exposa aux persécutions de Bossuet et fut exclu de l’Oratoire. Au XVIIIe siècle, c’est en Allemagne et grâce aux succès de l’»Aufklärung», que se développa l’exégèse critique. Les professeurs de Halle, Göttingen et Leipzig purent montrer que les Ecritures ne pouvaient être comprises théologiquement que si, au préalable, elles l’étaient grammaticalement et philologiquement. Le problème fondamental, à cette époque était celui de l’origine et de la composition du Pentateuque, c’est-à-dire des cinq premiers livres de la Bible.

L’exégèse se heurtait à une tradition antique qui, depuis les débuts de l’ère chrétienne, attribuait ces écrits tout entiers à Moïse. Jusqu’à la fin du Moyen Age, cette attribution s’était imposée à la Synagogue comme à l’Eglise. Mais au XVIe siècle, les doutes commencèrent à s’insinuer à la faveur tant de la Réforme que de la Renaissance. En 1651, Th. Hobbes dans son «Leviathon» écrivit que «les cinq livres de Moïse ont été écrits après son époque, bien qu’on ne voie pas clairement combien de temps après». En 1670, Spinoza affirma courageusement que le Pentateuque ne doit pas être attribué à Moïse, mais à un autre auteur qui vivait bien plus tard, au temps de l’Exil à Babylone : «Il est plus clair que le jour, d’après tous ces passages, que ce n’est point Moïse qui a écrit le Pentateuque, mais bien un autre écrivain postérieur à Moïse de plusieurs siècles.» (Baruch Spinoza, «Traité théologico-politique», 1670). Spinoza ajoutait que l’ensemble de ces textes rassemblait des éléments d’origines diverses et n’étaient guère homogènes.

Au XIXe siècle, c’est surtout grâce à la critique biblique convaincante de J. Wellhausen que rien ne subsista plus de «l’authenticité mosaïque» qui avait si longtemps prévalu. Ce professeur réputé de la faculté de théologie de Greifswald exposait, pour expliquer l’origine du Pentateuque, un système d’une simplicité séduisante et d’une cohérence parfaite, qui reçut partout, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Angleterre et même aussi en France, un accueil des plus favorables. L’orthodoxie catholique elle-même, après l’avoir longtemps condamné, avait fini par admettre certaines parmi ses conclusions principales, même si les critiques n’avaient cessé de discuter et de contester certains points de vue d’un système d’explication vieux à présent de plus d’un siècle. De toute façon, plus personne ne cautionne, parmi les exégètes et les historiens, l’attribution à Moïse d’une quelconque paternité de la Thora. L’exposé de Wellhausen, qui bénéficiait en partie des travaux de ses prédécesseurs et n’avait cessé d’être révisé, reconnaissait dans le Pentateuque quatre apports principaux.: le «Yahviste» et «l’Elohiste», qu’il avait datés des IXe et VIIIe siècles av. J.C., le «Deutéronomiste», contemporain de la Réforme, en 622 av. J-C., du roi Josias et le «Sacerdotal», de l’époque postérieure à l’Exil.

Sans exception, tous ces travaux étaient essentiellement philologiques. Ils scrutaient minutieusement le texte biblique, l’expliquaient, mais sans dépasser les limites de la critique linguistique. Alors que les progrès exceptionnels de l’archéologie orientale, depuis le XIXe siècle, ne cessaient de procurer une foule d’informations nouvelles. Tous les pays voisins de l’antique Israël, tous les peuples cités par la Bible étaient concernés. Les fouilles mettaient au jour des millions de tablettes, de supports en marbre ou en pierre, couverts d’inscriptions de mieux en mieux décryptées, de plus en plus déchiffrées et comprises. Textes, monuments et aussi outils, ustensiles et bibelots informaient, dévoilaient les croyances, la société de ces peuples, leur vie économique et leurs cultures. Bien avant les écrits de la Bible, l’histoire ancienne du pays de Canaan, de la Mésopotamie et de l’Egypte pharaonique était éclairée, documentée. Il serait injuste de reprocher à Wellhausen, ou au cheikh Tahar Ben Achour, auteur d’un remarquable «Tafsir» du Coran, d’avoir ignoré les apports souvent décisifs de l’archéologie, qui à leur époque n’avait pas encore franchi l’étape de ses débuts. Mais il était devenu évident que la reconsidération de nombre de questions était devenue nécessaire. Il était devenu indispensable et indéniable d’entreprendre une mise à jour de la philologie des exégètes, à la lumière des documents nouveaux.

Ces données nouvelles qui documentaient toute la région de l’antique Israël appelaient maintes comparaisons avec la Bible. Nombre de chercheurs européens affluèrent donc, à partir de la fin du XIXe siècle, en Terre sainte, avec la seule intention ou presque de consolider les indications de l’Ancien Testament et fournir des supports au Nouveau. L’archéologie, en Palestine, ses débuts, devint ainsi une annexe de la recherche biblique. L’archéologue amateur Moshé Dayan, qui était surtout un collectionneur insatiable, transforma sa maison en un véritable musée biblique, accumulant un nombre considérable d’objets exhumés de ses «fouilles», et même dérobés ou acquis. Un autre chef d’Etat-major, parmi les proches de Ben Gourion, le général Yigael Yadin, mena des fouilles dans des sites prestigieux, à Hazor, Megiddo et Massada. Mais le plus célèbre, parmi ces archéologues amateurs, était sans doute l’Américain William E. Albright qui, à partir de 1920, fouilla sans relâche, dans le seul but de défendre sa thèse de la fiabilité du récit biblique, faisant des émules parmi les archéologues israéliens qui lui succédèrent. Ses références, pour dater les vestiges mis au jour, étaient la migration d’Abraham vers Canaan, le départ de Jacob vers l’Egypte, la période décrétée florissante du roi Salomon….Concluant dans son livre sur «L’Archéologie en Palestine» : «Après un long silence, l’archéologie a enfin confirmé la tradition biblique de façon catégorique.». Yadin n’était pas en reste pour montrer que la «science matérielle» du passé renforçait la «science écrite» dans la Bible ; les bâtiments, les céramiques, les armes et les objets d’art révélés par ces fouilles étaient, décidait-il, autant de témoignages éloquents de « la période des patriarches», de «la conquête de Canaan» après «la sortie d’Egypte» ; Avec son collègue Benjamin Mazar, futur président de l’Université hébraïque, et le professeur Aharoni, de l’Université de Tel-Aviv, Yadin construisit toute une fresque harmonieuse du passé, totalement accordée au récit biblique.

Beaucoup d’historiens, qui s’intéressaient au passé de la Palestine, discernaient l’étrangeté de cette adéquation. L’Américain Thomas Thompson, en particulier, montra les faiblesses de la périodisation d’Albright et de ses disciples. Avec d’autres chercheurs non israéliens, il remit en question l’ensemble des récits de la Bible sur les patriarches, et ils proposèrent de les considérer comme une œuvre littéraire tardive, une construction idéologique délibérée, dépourvue de tout fondement historique. Plusieurs noms cités dans la Genèse n’étaient en effet apparus qu’au VIIe siècle et même au VIe siècle avant le Christ, et les royaumes assyriens et babyloniens, bien connus par les auteurs de ces récits, n’existaient pas à l’époque fixée pour les patriarches. Les transformations décisives qui intervinrent dans les études historiques à partir des années 1960 finirent par affecter tous les travaux universitaires. L’école des Annales, en mettant l’accent sur l’histoire sociale et anthropologique, entraîna le recul de l’historiographie politique classique. Les archéologues s’intéressèrent désormais aux vestiges de la vie matérielle, d’autant que la conception de la « longue durée» de cette école historique convenait parfaitement aux recherches des fouilleurs, intéressés par le long terme des processus historiques en Palestine.

Désormais, l’exigence d’une investigation archéologique s’imposait et ne pouvait que prendre en défaut de crédibilité la périodisation et les conclusions des fouilleurs alignés sur les indications de la Bible. Les traces, les influences des peuples et des civilisations qui s’étaient succédé au pays de Canaan étaient reconnues et étudiées. Celles des Mésopotamiens venus au XVIIIe siècle av. J.-C., puis celles des Egyptiens, qui dominèrent Canaan du XVIe au XIIIe siècle. C’est seulement après l’arrivée des Philistins, qui donnèrent au pays le nom de Palestine, qu’on peut situer, vers le XIIe siècle av. J.-C. l’établissement des Hébreux venus d’Egypte. D’autres peuples avaient aussi laissé leur empreinte : les Araméens, apparus au XIe siècle, qui imposèrent une langue dont la longévité et l’expansion marquèrent durablement le Proche-Orient et aussi les Ammonites, les Edomites, les Moabites et les Amalécites..

Ammar Mahjoubi