Mohamed-El Aziz Ben Achour: La création d’une police à Tunis en 1860

.jpg) Dans l’histoire urbaine musulmane, la gestion des villes a toujours fait l’objet d’une attention particulière de la part du pouvoir central. Le souci constant était, bien entendu, d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires et produits de qualité et d’assurer l’ordre. C’est ainsi qu’apparurent tôt dans l’histoire des villes la fonction du muhtassib, responsable de la police des marchés, de la voie publique et censeur des mœurs, et celle de la «chourta», qui de nos jours encore désigne la police. La charia étant une référence centrale dans l’urbanisme comme dans l’organisation de l’ordre urbain, il convient de signaler ici le rôle actif du cadi. Certes, prioritairement concerné par les affaires liées au statut personnel, ce haut magistrat religieux avait un droit de regard sur la gestion de la ville, le contrôle du commerce des produits alimentaires et des grains, et divers contentieux survenant entre les habitants.

Dans l’histoire urbaine musulmane, la gestion des villes a toujours fait l’objet d’une attention particulière de la part du pouvoir central. Le souci constant était, bien entendu, d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires et produits de qualité et d’assurer l’ordre. C’est ainsi qu’apparurent tôt dans l’histoire des villes la fonction du muhtassib, responsable de la police des marchés, de la voie publique et censeur des mœurs, et celle de la «chourta», qui de nos jours encore désigne la police. La charia étant une référence centrale dans l’urbanisme comme dans l’organisation de l’ordre urbain, il convient de signaler ici le rôle actif du cadi. Certes, prioritairement concerné par les affaires liées au statut personnel, ce haut magistrat religieux avait un droit de regard sur la gestion de la ville, le contrôle du commerce des produits alimentaires et des grains, et divers contentieux survenant entre les habitants.

A Tunis au temps des beys husseïnites, les autorités urbaines étaient le cheikh el médina. Représentant du Bey et porte-parole des citadins, il était chargé du maintien de l’ordre dans la médina et ses souks, et exerçait son autorité sur les amîn-s, syndics de métiers et du commerce. Exerçant à peu près les mêmes fonctions mais dans le périmètre des faubourgs, on trouvait les cheikhs de Bab Souika et de Bab El Jazira. A un niveau inférieur, il y avait les mharik-s chefs de quartiers. La surveillance de l’activité économique et le contrôle de la qualité étaient confiés aux marchands et artisans les plus qualifiés. Les amîn-s des vivres (amîn-s al ma’âch), pour leur part, étaient chargés de contrôler le prix du blé et la qualité des denrées.

Héritage de la conquête ottomane, des autorités militaires exerçaient également des attributions en matière d’administration de la ville. Le Dey ou Daoulatlî, qui fut jadis le maître du pays, finit par être soumis à l’autorité des beys husseïnites. Il garda cependant la fonction de gouverneur de la ville et de magistrat urbain. Assisté d’un torjmân (interprète, mais qui était en fait « l’œil du Bey »), le dey exerçait une justice correctionnelle en son prétoire connu sous le nom de Drîbat el dey. Il avait le pouvoir de mettre aux arrêts, de condamner au bagne et de faire donner la bastonnade jusqu’à trois cents coups. L’agha de la Kasbah, gouverneur de la citadelle, avait la garde des clefs de la ville. Cet officier ainsi que le chef des janissaires (agha al askar ou agha al korsî) et l’officier-payeur de la milice (kahia du Dar el Pacha) avaient des attributions judiciaires en matière de contrats, dettes et délits mineurs. Ce rôle inattendu chez des militaires leur assurait cependant de substantiels revenus grâce aux droits qu’ils prélevaient. Vestiges de l’ancienne organisation ottomane, ces dignités disparurent entre 1855 et 1860.

Si durant le jour, le maintien de l’ordre ne posait pas de réels problèmes, la nuit, avec ses tentations interlopes et ses dangers, était, dans l’ancien temps, la peur des honnêtes gens et la préoccupation constante des autorités. Aussi le couvre-feu, annoncé au crépuscule par un coup de canon dit «sâchma», était-il imposé à longueur d’année. On procédait alors à la fermeture des souks, des portes des remparts extérieurs, et celles séparant la médina des faubourgs. Interdiction était faite à tous de sortir et de circuler. Quelques exceptions étaient prévues, comme de pouvoir se rendre à l’oratoire du quartier pour la prière du soir et de l’aube, quérir un médecin ou porter une nouvelle urgente sous la surveillance des veilleurs de nuit. Les rares personnes admises à circuler devaient décliner leur identité et être munies d’une lanterne (fnâr). A ce propos, il est intéressant de souligner avec l’historien Arnaud Exbalin que, comme ici, dans toutes les villes d’Occident, le couvre-feu (courfeu dans l’ancien usage français, d’où l’anglais curfew) était la norme jusqu’au XVIIIe siècle. A Tunis, les princes husseïnites, toujours soucieux de parer à toute tentative de soulèvement des janissaires logés dans la cité, et gardant à l’esprit l’origine militaire de la fonction de dey, privèrent de cette attribution le titulaire de cette charge. Ils confièrent donc la sécurité de la ville durant la nuit au cheikh el médina et aux cheikhs des faubourgs. Leurs agents (lawwâja) effectuaient des rondes nocturnes. Les auteurs de délits étaient déférés le lendemain à la Drîba du dey par le cheikh el médina.

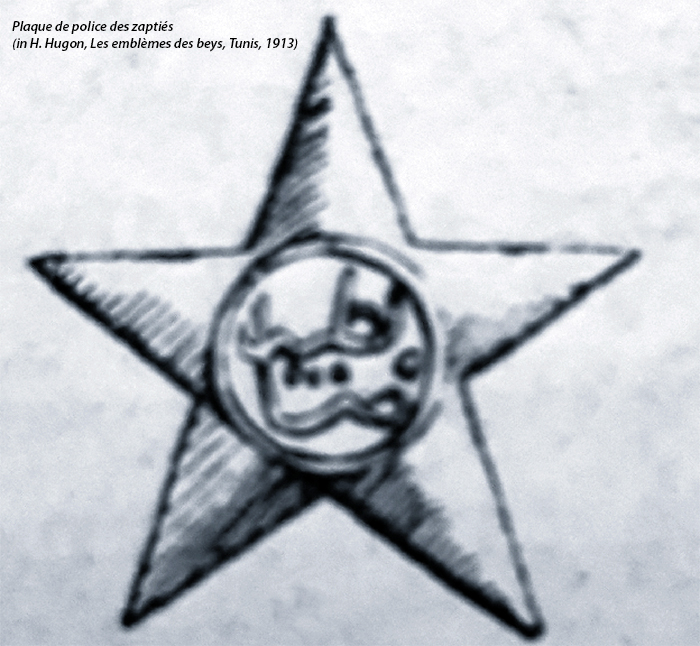

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette organisation traditionnelle apparut insuffisante à un Etat beylical engagé dans un programme de réformes politiques et institutionnelles. A Tunis même, outre ce programme de modernisation, il fallut trouver une solution à la perturbation de l’ordre urbain ancien consécutif à l’émancipation des étrangers en matière de commerce et de propriété. Pire encore, dans les années 1850-1860, la paupérisation des milieux musulmans d’artisans et de marchands sous les coups de boutoir de la concurrence des produits européens et l’exode de populations misérables, chassées de leurs campagnes au lendemain de la féroce répression de la révolte de 1864, provoquèrent une hausse inouïe de la criminalité. Dans les procès-verbaux de justice, un mot revient avec une fréquence remarquable : «tahyîr râhat al soukkân», l’atteinte à l’ordre public et à la quiétude des habitants. Dans ces conditions, l’Etat qui avait créé en 1858 un Conseil municipal et, en 1860, une cour pénale de droit «séculier», saisit l’occasion de la mort du dey Kchouk Mhammad en septembre 1860 pour supprimer cette dignité et créer une police d’un type nouveau appelée al Dhabtiya (du terme polysémique arabe «dhabt» dont un des sens est «maintien de l’ordre»; en français on adopta la forme «zaptiés», comme en turc). Le Bey désigna à sa tête un général (amîr liouâ puis amîr oumarâ ou farîk) qui installa son administration dans l’ancien local du dey, d’où le nom qu’on lui donna couramment de Farîk al Drîba. Son titre officiel était cependant ra’îs (président)majlis (conseil) el Dhabtiya. A sa création, ce conseil comprenait aussi trois dignitaires (les généraux Mourad et Othman Hachem et Larbi Zarrouk, alors vice-président du conseil municipal), du cheikh el médina et des cheikhs des deux faubourgs de Tunis. Succédant au dey, le chef de la police des zaptiés hérita de ses prérogatives de gouverneur de la ville chargé de la sécurité et du maintien de l’ordre ainsi que le pouvoir lui aussi, le pouvoir d’emprisonner les fauteurs de troubles et de juger les délits mineurs. A la différence du dey, ce nouveau dignitaire compta parmi ses attributions la sécurité de la ville pendant la nuit.

Comme à Istanbul, où, depuis 1839, existait une force de sécurité appelée précisément «Zaptiyé», l’organisation de la nouvelle police tunisienne fut calquée sur le modèle militaire. Le général avait sous ses ordres un colonel, deux lieutenants-colonels, un commandant, divers officiers subalternes dont deux lieutenants chargés spécialement des affaires engageant des Européens ainsi qu’un secrétaire, un intendant. Un docteur italien, Achille Brignone, était attaché à la police en qualité de médecin. Pour assurer l’ordre, des postes (markaz-s) furent répartis en divers endroits de la ville. Les plus importants étant ceux du quartier général de la police (markaz al Drîba), de Bab al Bahr (dite, plus tard, «Porte de France» qui était l’accès à la médina pour tout ce qui venait du port de La Goulette, mais aussi le quartier où résidaient les consuls et les marchands européens, ce qui nécessitait un contrôle vigilant), d’al Halfaouine, pour la surveillance du faubourg, et le poste du quartier juif (al Hâra). Un cinquième poste était celui qui organisait les patrouilles nocturnes appelées karaghoul (mot dérivé du terme turc «karakulukçu», force chargée du maintien de l’ordre). Chaque poste était commandé par un binbâchî (commandant). Le nombre des zaptiés (dhabtiya) était d’environ 600 hommes recrutés parmi les soldats de l’armée tunisienne.

Notons qu’à la différence du Conseil municipal avait été créée uniquement à Tunis, la police des zaptiés fut instituée dans d’autres villes. La correspondance administrative conservée aux Archives nationales (AGT, dossier 445), ainsi que le Journal officiel de 1883 nous apprennent, en effet, que Le Bardo et La Goulette et même Zaghouan, Tébourba ou Mateur avaient leurs zaptiés. Relevaient-ils de l’autorité supérieure du général président du majlis al Dhabtiya? Nous ne pouvons l’affirmer mais nous ne pensons pas que l’Etat aurait laissé entre les mains d’un seul homme la sécurité publique dans la capitale et sur l’ensemble du territoire.

Notons qu’à la différence du Conseil municipal avait été créée uniquement à Tunis, la police des zaptiés fut instituée dans d’autres villes. La correspondance administrative conservée aux Archives nationales (AGT, dossier 445), ainsi que le Journal officiel de 1883 nous apprennent, en effet, que Le Bardo et La Goulette et même Zaghouan, Tébourba ou Mateur avaient leurs zaptiés. Relevaient-ils de l’autorité supérieure du général président du majlis al Dhabtiya? Nous ne pouvons l’affirmer mais nous ne pensons pas que l’Etat aurait laissé entre les mains d’un seul homme la sécurité publique dans la capitale et sur l’ensemble du territoire.

Théoriquement, les choses paraissaient rationnelles et susceptibles de renforcer l’ordre de la cité par la création d’une force de police régulière. Mais, comme c’était toujours le cas à l’époque, les institutions nouvelles ne remplaçaient pas les anciennes. Elles se superposaient simplement à elles. Cette coexistence elle-même n’était pas réglementée par le pouvoir central, de sorte que l’action de la nouvelle police était à la fois difficile et entachée d’abus. Organisé comme une troupe et commandé par des militaires, le corps des zaptiés eut tendance à bousculer les institutions urbaines avec lesquelles il était censé collaborer. Les amîn-s, syndics des métiers et contrôleurs économiques, sans doute dédaignés par les officiers supérieurs qui commandaient le corps, eurent à en souffrir. En 1873, le syndic des parfumeurs (amîn el ‘attârîn), personnage respectable s’il en fut, fit saisir des encens frelatés et envoya le fraudeur à la prison des zaptiés. Le chef de poste le remit en liberté et fit savoir à l’amîn qu’il n’avait pas à se mêler de cette histoire ! Comme ce dernier maintenait fermement sa position, le policier décréta que la marchandise frelatée était une «variété tunisienne » et que l’encens pur, vendu au souk El Attârîn, était simplement la « variété de Stamboul». Face à une telle outrecuidance, le notable en référa au Premier ministre. Notable prudent, il précisa dans sa lettre qu’il n’était pas de taille à se mesurer au « général de division, président du Conseil des dhabtiya » et qu’il n’avait pour but que d’informer l’autorité supérieure. En 1870, le cheikh el médina se plaignit au ministère de l’insolence d’un syndic protégé par un officier zaptié. Deux hautes autorités de contrôle de l’approvisionnement de la ville, le président du Conseil municipal et le cadi, pour leur part, se plaignaient des agissements de la nouvelle police, notamment des exactions dont étaient souvent victimes les contrôleurs des denrées (amîn-s al ma’âch) et des gardes municipaux chargés de les escorter. Sans doute était-ce dû à la complicité de certains agents avec les fraudeurs dans une société où la corruption était courante.

L’insuffisance de l’action en matière de maintien de l’ordre et notamment durant la nuit était un autre motif de protestation. Les consuls européens, toujours à l’affût d’une récrimination à adresser au Bey durant cette période précoloniale, se plaignaient ainsi du manque d’effectifs et de l’incapacité de la police à démanteler les bandes de malfaiteurs, voire leur passivité complice. Paolo Tapia, consul d’Autriche, signalait ainsi au Premier ministre l’existence de cafés louches et qui jouissaient pourtant d’une étrange impunité. Licurgo Maccio, consul d’Italie «se voyait contraint» de signaler la complicité de certains agents avec des prisonniers, en leur facilitant notamment les contacts avec l’extérieur. Plus graves encore étaient les accusations de vols et d’agression commis par les policiers eux-mêmes. Les minutes du tribunal pénal de Tunis (1860-1864) mentionnent, parmi les innombrables délits, des affaires de mœurs et de vol impliquant des zaptiés qui s’étaient acoquinés avec des proxénètes et des prostituées.

En matière de maintien de l’ordre —raison pour laquelle il fut institué— le corps des Dhabtiya se distingua surtout par la répression ordonnée par le général Hassan Al Magroun contre certains agitateurs en 1864. En cette année-là, alors que l’Etat était en péril et qu’une révolte embrasait le pays, la rumeur courut qu’un débarquement français était imminent. La tension était vive et une émeute antieuropéenne et antisémite pouvait éclater à tout moment. Al Magroun réussit à rétablir l’ordre et à rassurer la population européenne et israélite, mais l’institution policière n’y gagna pas en popularité.

Lorsqu’en 1882, mourut le général Hassan Haydar (nommé en 1872) qui commanda la police après les généraux Slim (1860-1862, puis de 1865 à 1878) et Hassan el Magroun (1862-1865), la Tunisie était déjà sous protectorat, et on ne se soucia apparemment pas de pourvoir le poste. En 1886, le corps fut dissous et un commissaire de police français fut chargé d’assurer la sécurité publique. En définitive, la création de la police des zaptiés ne fit qu’aggraver le désordre qui affectait le monde urbain. Elle ne fut qu’une velléité de modernisation et l’expression d’une présence accrue du pouvoir central au détriment des autorités urbaines traditionnelles ; ce qui eut pour effet d’accélérer leur déclin sans pour autant donner naissance à un nouvel ordre. De tout façon, et compte tenu des difficultés politiques et financières de l’Etat beylical, la réforme était impossible. Ces difficultés étaient aggravées par les stratégies mises en œuvre par les chancelleries européennes. Il s’agissait, en effet, de bloquer toute tentative de redressement en attendant la réalisation du projet de domination coloniale par l’une ou l’autre des puissances alors en compétition à Tunis, la France, l’Italie et l’Angleterre.

(Sur les événements, les personnes et les institutions évoqués ici, voir, de l’auteur: Catégories de la société tunisoise au XIXe siècle, INAA, Tunis, 1989 et La Tunisie, la Méditerranée et l’Orient au miroir de l’histoire, éd. Leaders, Tunis, 2020).

Mohamed-El Aziz Ben Achour