Un moment fort de l’amitié tuniso-française : Sadok Pacha Bey et l’Empereur Napoléon III à Alger (septembre 1860)

Napoléon III et Sadok Pacha bey à Alger ( Détail d’un tableau d’Alexandre Debelle, coll.de l’Etat)

Napoléon III et Sadok Pacha bey à Alger ( Détail d’un tableau d’Alexandre Debelle, coll.de l’Etat)

De tous les chefs d’Etat français et européens qui, au cours de l’histoire et en particulier au XIXe siècle, c’est-à-dire à l’apogée du sentiment de supériorité de l’Occident, Napoléon III fut, sans conteste, le plus attentif au sort des populations musulmanes conquises, le plus respectueux de leur héritage culturel, le plus en avance sur son temps en matière d’association des élites autochtones à la gestion du vaste territoire algérien qui, depuis 1830, était sous la domination française. Sensible aux idées saint-simoniennes de fraternité et de rapprochement entre les races et les peuples, il s’engagea avec détermination dans la mise en œuvre d’une politique inédite visant à assurer la stabilité en Algérie par une série de mesures en faveur des populations autochtones qui s’inscrivaient dans le rêve napoléonien d’un «royaume arabe».

.jpg) Cette vision rompait résolument avec la politique mise en œuvre depuis la prise d’Alger en 1830 et qui, hormis de rares tentatives de négociations et d’alliances tel le projet du maréchal Bertrand Clauzel (Leaders, octobre 2016), privilégiait systématiquement le choix brutal du refoulement des populations algériennes, de leur massacre et du pillage de leurs biens et de leurs récoltes.

Cette vision rompait résolument avec la politique mise en œuvre depuis la prise d’Alger en 1830 et qui, hormis de rares tentatives de négociations et d’alliances tel le projet du maréchal Bertrand Clauzel (Leaders, octobre 2016), privilégiait systématiquement le choix brutal du refoulement des populations algériennes, de leur massacre et du pillage de leurs biens et de leurs récoltes.

A l’origine, dans l’esprit de l’Empereur, nous dit l’historien Daniel Rivet, les quinze millions d’Arabes soumis au «joug» ottoman constituaient une nationalité potentielle dont il pourrait hâter la formation, comme il l’avait fait pour l’Italie. Le royaume arabe devait, sous la protection de la France, s’étendre d’Alger à Bagdad. «Un royaume où régnerait l’égalité entre indigènes et Européens ». Le respect mutuel entre Napoléon III et Abdelkader avait permis de songer à ce dernier comme une sorte de vice-roi d’un territoire centré autour de Damas, où l’émir s’était installé depuis sa libération par l’Empereur en 1852. Consulté en 1865, le grand chef algérien refusa de se compromettre dans ce projet chimérique, pour ne pas dire ridicule, et de surcroît ouvertement hostile au Sultan, commandeur des croyants. Repliée sur l’Algérie, la politique arabe de Napoléon III s’articula autour de principes respectueux des populations conquises. Il dénonçait vigoureusement «les intellectuels colonialistes qui voulaient perpétuer les droits despotiques du Grand Turc et invoquaient le droit de conquête pour refouler toute la population arabe dans le désert et, ajoutait Napoléon III, lui infliger le sort des Indiens d’Amérique du nord, chose impossible et inhumaine». Le 17 septembre 1860, à peine arrivé à Alger, il s’adresse à la population française en ces termes : «Dans nos mains, la conquête ne peut être qu’une rédemption et notre premier devoir est de nous occuper du bonheur de trois millions d’Arabes que la conquête a fait passer sous notre domination. (…) Elever les Arabes à la dignité d’hommes libres, répandre sur eux l’instruction tout en respectant leur religion, améliorer leur existence, (…) telle est notre mission. Nous n’y faillirons pas». Cet engagement solennel fut suivi d’un ensemble d’instructions données au gouvernement général de l’Algérie: «Au lieu d’inquiéter les Arabes par le cantonnement, il vaut mieux les rassurer en leur concédant des terres. (…) Au lieu de les repousser dans le désert, il faut les attirer dans les plaines fertiles». Dans une lettre adressée en février 1863 au gouverneur général Pélissier, il répète que l’Algérie est un royaume arabe et que les indigènes ont, comme les colons, un droit égal à sa protection. Enfin par le sénatus-consulte du 22 avril 1863, la France reconnaissait aux tribus arabes la propriété des territoires dont elle avait la jouissance traditionnelle à quelque titre que ce fût. De retour en Algérie au printemps 1865, l’Empereur, escorté par Ismayl Urbain, un interprète saint-simonien auquel il devait beaucoup en matière de politique arabophile, réitère ses appels à un relèvement du sort des autochtones. En juillet de la même année est promulgué un deuxième sénatus-consulte qui fixe le statut des personnes et décide que «l’indigène musulman est Français mais régi par la loi musulmane». Ce programme en avance sur son temps se heurta cependant à deux obstacles de taille : l’hostilité virulente des milieux colons et européens auxquels Napoléon III avait pourtant demandé de traiter les Arabes «comme des compatriotes» et de la mauvaise volonté des chefs militaires et de l’administration, déroutés par le caractère audacieux d’une politique que la mentalité raciste de l’époque ne pouvait admettre. En 1870, l’effondrement du Second Empire à la suite de la défaite face aux Prussiens interrompit brutalement la mise en œuvre déjà ardue des mesures décrétées par l’Empereur au bénéfice des populations musulmanes. La IIIe République, créée le 4 septembre, prit le contrepied des mesures de Napoléon III. Dès le mois d’octobre, une série de décrets substituait un gouvernement civil (depuis toujours hostile à la politique algérienne de l’Empire) au gouvernement militaire. Absolument favorable au milieu colonialiste, elle octroya six députés aux 30.000 électeurs français et supprima la représentation des musulmans. Elle suspendit, bien entendu, l’application du sénatus-consulte de 1863. Le 24 octobre 1870, le Décret «Crémieux» (du nom du ministre de la Justice) naturalisa en bloc tous les juifs algériens, alors que les musulmans se trouvaient soumis à un régime discriminatoire en vertu du Code de l’indigénat. La loi de 1873 facilita la cession des terres indigènes aux Français et les écoles «arabes-françaises» qui étaient destinées à créer un pont entre les cultures et une ouverture sur la modernité au bénéfice des autochtones furent supprimées. Il s’agissait là d’une véritable régression qui allait peser durablement, et souvent tragiquement, sur le destin de l’Algérie et des relations franco-algériennes. Par contre, la hauteur de vue de «Louis-Napoléon le Grand», pour reprendre la belle expression de Philippe Séguin, aurait évité aux deux peuples, si elle avait été comprise par les contemporains du souverain, bien des malheurs.

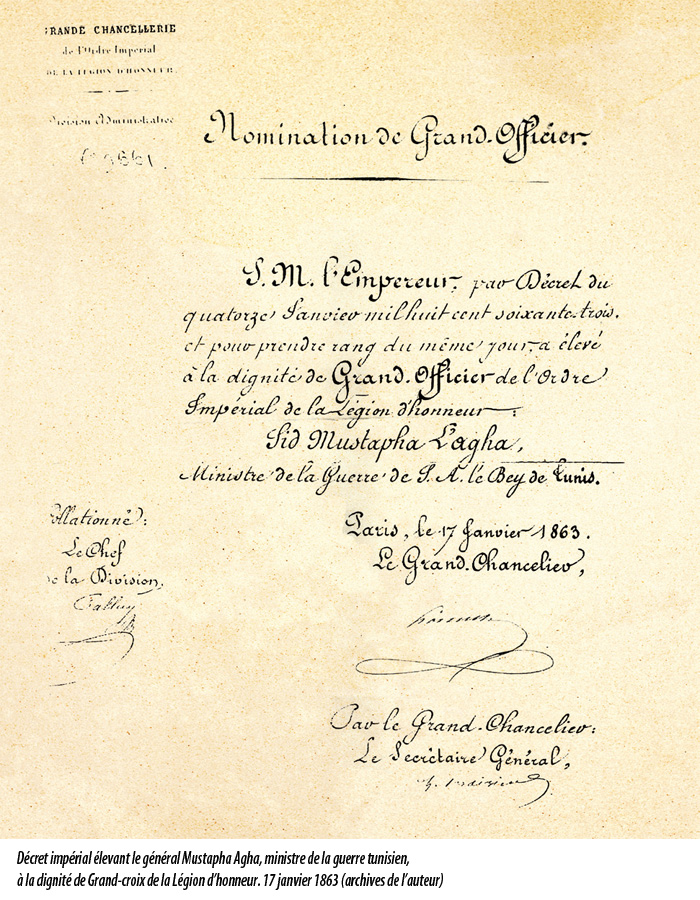

C’est ce chef d’Etat bien disposé à l’égard des Arabes et des musulmans que le bey de Tunis Sadok Pacha rencontre à Alger à l’occasion de la visite de l’Empereur et de l’Impératrice Eugénie les 17, 18 et 19 septembre 1860. A l’époque, la régence de Tunis était en pleine réforme institutionnelle. En 1857, la Charte des droits des sujets du bey et des résidents étrangers (‘Ahd al Amân ou Pacte fondamental) était promulguée. Des conseils consultatifs étaient créés, des institutions administratives et judiciaires mises en place. La municipalité de Tunis est créée en 1858. On préparait aussi la promulgation d’une constitution, la première du genre dans le monde musulman. Les représentants diplomatiques de puissances européennes (principalement la France et la Grande-Bretagne) jouaient, en la matière, un rôle de première importance et non dénué d’ambiguïté. Le Consul de France Léon Roches (1855-1863), soucieux de préserver la prééminence de son gouvernement auprès du Bardo et de montrer la puissance de la France devenue la voisine directe de la Tunisie, conseilla ainsi au bey de se rendre à Alger afin de saluer l’Empereur et de lui remettre la primeur de la constitution. La proposition fut accueillie favorablement et Sadok Bey embarqua pour l’Algérie accompagné du Premier ministre Mustapha Khaznadar, de Mustapha Agha, ministre de la guerre, du général Husseïn, de Mohamed Baccouche, secrétaire du Premier ministre et d’Elias Mussali, premier interprète, conseiller aux affaires étrangères. Bien entendu, Léon Roches était du voyage. Au cours du dîner, organisé au Palais d’hiver, le Bey de Tunis, nous dit l’historien René Pillorget, porta un toast en disant sa fierté d’être le premier souverain musulman reçu par l’Empereur des Français et celui-ci dans sa réponse l’appela son «grand et bon allié». Le lendemain, Napoléon III et Sadok assistèrent à la revue des troupes. Lors de cette visite, on procéda, comme de coutume, à un échange de cadeaux et de décorations. A l’occasion de la remise du texte de la constitution, l’Empereur rendit hommage à l’engagement réformiste du monarque tunisien. Les relations entre les deux familles régnantes allaient encore prendre une forme protocolaire au moins à deux reprises. En 1861, le prince Napoléon, cousin germain de l’Empereur, vint à Tunis saluer le bey Sadok et s’entretenir avec lui de la politique régionale. Il semble que, lors d’un échange autour du thème de l’autonomie tunisienne par rapport à Istanbul, il fut même question d’un surprenant projet d’annexion de la Tripolitaine avec l’appui, souhaité par le Bardo, de la France. Mais la véracité de cet étrange épisode reste à prouver. En juin 1865, à l’occasion du deuxième séjour de l’Empereur en Algérie, le prince Taïeb, frère du Bey, se rendit à Bône pour lui présenter ses hommages.

Tout cela confirmait, aux yeux de tous, l’excellence des rapports entre l’Etat tunisien et la France du Second Empire. Celle-ci, comme celle de la Monarchie de juillet, lorsque Louis-Philippe, en 1846, reçut Ahmed Pacha Bey avec tous les honneurs réservés aux souverains (Leaders, septembre 2016), flattait certes l’amour-propre d’une dynastie dont elle appréciait qu’elle cherchât avec un certain succès à se détacher de la Sublime Porte et, par conséquent, à entrer immanquablement dans sa mouvance africaine. Mais l’Empereur rendait aussi hommage à l’effort tunisien pour accéder à la modernité politique. Sadok Bey venait en effet à Alger saluer son illustre et puissant voisin mais il lui accordait aussi le privilège de lui remettre, avant même sa promulgation, le texte de la constitution (Qanûn). A l’égard de la Tunisie, voisine d’une Algérie dont le sort des populations indigènes le préoccupait au plus haut point, l’Empereur, attaché au principe des nationalités, respectueux de la culture arabe et musulmane, ne pouvait qu’avoir de la sympathie pour cet Etat beylical qui défendait avec une constance parfois pathétique son autonomie politique et son identité tunisienne. La chaleur de l’accueil qu’il réserva à Sadok Pacha Bey et que l’historiographie n’appréhende le plus souvent que comme une défense étroite des intérêts français en Afrique du nord, doit être, pensons-nous, appréciée aussi de ce point de vue.

Ce moment privilégié dans les relations franco-tunisiennes fut d’autant plus mémorable qu’en ces années 1860, le gouvernement impérial, comme l’a bien montré l’historien Jean Ganiage, ne songeait guère à annexer la régence. Et même, plus tard, lors de la grande insurrection, dite de Ben Ghedahem, qui embrasa le pays en 1864, ou encore lors des grandes difficultés politiques et financières de l’Etat beylical en 1867-68, l’idée d’une occupation française, proposée par les consuls, fut nettement repoussée. Le Second Empire a fait, au contraire, tous ses efforts pour soutenir le trône husseïnite. Jusqu’en 1870, le gouvernement impérial adoptera à l’égard de la petite voisine de l’Algérie une politique qui, jamais, ne fut agressive en dépit des pressions des milieux financiers auprès desquels l’Etat tunisien, pris à la gorge, avait contracté des prêts ruineux. J. Ganiage ajoute: «Aucune étude militaire sur le terrain n’était venue préparer les étapes d’un mouvement offensif. (…) En 1867, le ministre de la guerre, le maréchal Randon, ancien gouverneur général de l’Algérie, traduisait cette opinion dans une note sur la question de la frontière tunisienne où il concluait au statu quo». Cette doctrine du statu quo, inaugurée sous la Monarchie de juillet, visait à empêcher toute intervention du gouvernement ottoman dans la régence de Tunis et, simultanément, à ne pas susciter, par une opération militaire en Tunisie, toujours juridiquement vassale de Stamboul, l’ire non seulement des Turcs mais aussi des autres puissances européennes en compétition avec Paris. Cette fermeté dans l’option de non-intervention armée fut d’autant plus méritoire que le gouvernement français était non seulement soumis aux pressions des créanciers de l’Etat tunisien, très influents au Quai d’Orsay mais qu’il était aussi, à ce moment crucial, très mal assisté par un consul comme de Beauval (1863-1865). Des historiens spécialistes de la période, dont Marcel Emerit, considèrent que ce diplomate fut réellement un trublion, persuadé, en raison de son amitié avec Madame Cornu, amie d’enfance de l’Empereur, qu’il avait les coudées franches. Il joua en 1864 un rôle dangereux par des contacts intempestifs avec les insurgés sans en référer à ses supérieurs. Même Léon Roches, malgré sa connaissance des hommes et des choses de l’Orient musulman, malgré son rôle dans l’organisation du voyage de Sadok à Alger, a commis bien des imprudences habilement exploitées par son rival, le consul anglais Richard Wood.

En Tunisie, la nuée de spéculateurs et d’aigrefins qui s’était abattue sur la régence pour tirer cyniquement profit des déboires financiers de l’Etat beylical donnait des Européens une bien mauvaise image. La corruption qui affectait aussi bien certains personnages tunisiens puissants qu’une partie des milieux consulaires et européens ajoutait au dégoût que ressentaient les gens honnêtes. Ainsi la soi-disant remise en état de l’aqueduc romain pour une somme faramineuse, entreprise, en 1859, dans des conditions douteuses par l’ingénieur Colin, un protégé du consul Roches, ne fit qu’accélérer la faillite de l’Etat beylical. En revanche, la découverte par une partie des élites tunisiennes de l’Europe, de ses institutions et de ses prouesses scientifiques et techniques, constituait un vif encouragement à engager le pays dans la voie des réformes. Et de tous les Etats européens, c’est assurément la France du Second Empire qui nourrit la réflexion d’un réformiste avisé comme le grand vizir Khérédine.

Malheureusement, l’époque n’était guère propice à la réalisation des grands desseins. Napoléon III incarna avec grandeur l’arabophilie française mais son règne coïncida avec le moment le plus agressif de l’expansion européenne, c’est-à-dire celui du harcèlement des Etats orientaux par les requins de la finance. Dans un tel contexte d’opérations usuraires et d’intrigues, il ne restait guère de place aux idées généreuses de l’Empereur. Entre Napoléon III et la Tunisie se dressa le barrage des spéculateurs et des prévaricateurs. Les manœuvres de ce qu’un pamphlétaire, Gabriel Hugelmann, avait appelé «les secrétariats de la rue Bergère et les consulats de la rue Taitbout» (par allusion au Comptoir d’Escompte et au banquier Erlanger installés dans ces deux rues de Paris) n’allaient certes pas dans le sens d’un rapprochement entre les peuples. Il faut garder présent à l’esprit la férocité de cette période précoloniale pour imaginer ce qu’aurait pu, ce qu’aurait dû être, dans un autre contexte, les relations entre les deux Etats. Mais malgré tout, la dynastie tunisienne avait senti ce que les idées de l’Empereur avaient de grand et de généreux. Aussi, les beys husseïnites n’ont cessé d’entretenir le souvenir de l’amitié impériale. Dans la grande salle du trône du Bardo, jusqu’à l’abolition de la monarchie en 1957, se trouvaient en bonne place deux portraits de Louis-Napoléon Bonaparte : un tableau équestre du prince-président et un superbe portrait en pied de l’Empereur dans un cadre surmonté des armes impériales et comportant la dédicace : «Napoléon III à Sadak (sic) pacha bey de Tunis». A ces deux portraits s’ajoutait un splendide tableau, œuvre du peintre grenoblois Debelle, représentant, au moment du départ du prince tunisien, l’Empereur et le Bey à cheval se serrant la main et entouré des dignitaires français, la poitrine barrée du grand cordon de l’Iftikhâr et des dignitaires beylicaux décorés de la Légion d’honneur. Ce tableau qui illustre si bien la vieille amitié franco-tunisienne est aujourd’hui un des fleurons des collections historiques de l’Etat conservées au palais de Kassar-Saïd. De manière plus nette, les beys exprimèrent jusqu’à la fin leur fidélité au souvenir de l’Empereur. En effet, à partir de 1881, alors même que les résidents généraux, dépositaires des pouvoirs de la République, remettaient aux beys, lors de chaque investiture, la plaque à l’effigie de Marianne, les monarques tunisiens ne cessèrent d’arborer sur leur grand uniforme les insignes de Grand-Croix de la Légion d’honneur aux armes de l’Empire, décernée par Napoléon III à Sadok Pacha Bey lors de la rencontre d’Alger. Les hauts fonctionnaires du protectorat eurent l’élégance de ne pas s’en froisser, se conformant, en la matière, à une certaine idée de la France, celle-là même qui, aujourd’hui encore, est chère aux élites tunisiennes et dont l’illustre précurseur fut Napoléon III..

Mohamed-El Aziz Ben Achour

.jpg)