Un ouléma sunnite exemplaire: Sidi Brahim Riahi (1766-1850)

Passionnant itinéraire que celui du cheikh Sidi Brahim Riahi (Abû Is’hâq Ibrâhîm bin ‘Abd-al Qâdir al Riyâhî)! Quel chemin parcouru entre sa naissance en 118O de l’hégire (1766-1767) à Testour dans une modeste famille et sa consécration intellectuelle et sociale non seulement comme maître d’une pléiade d’oulémas et de lettrés et chef de la magistrature malékite mais aussi comme un des saints les plus vénérés de Tunis! De prime abord, rien ne laissait prévoir la réussite de ce jeune étudiant provincial dans la fière capitale des beys husseïnites; et, d’ailleurs, les débuts furent difficiles.

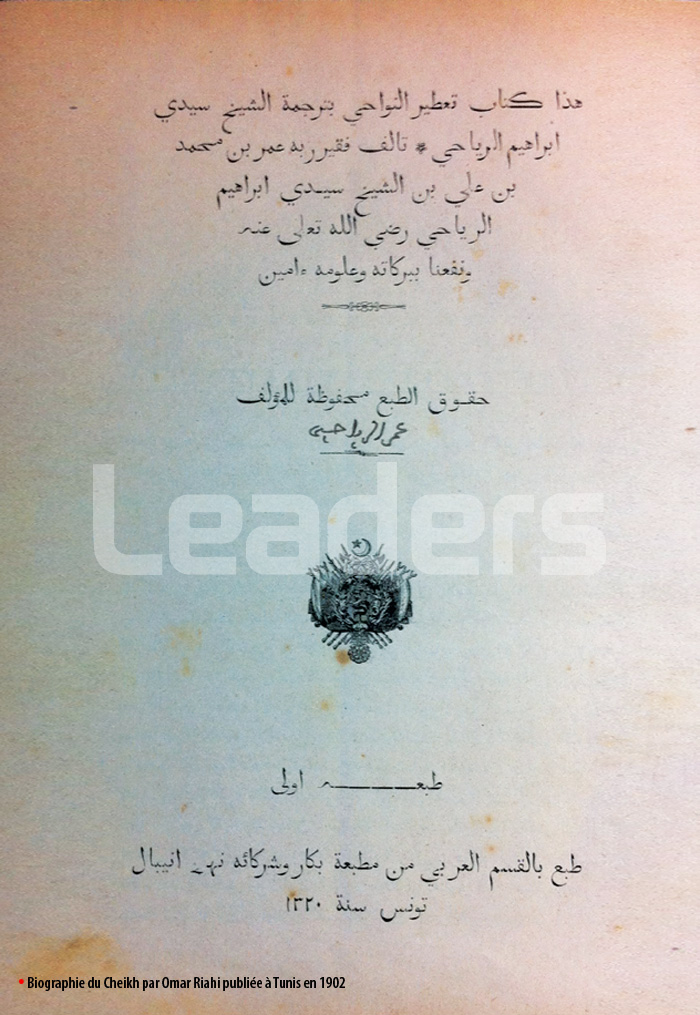

.jpg) Ben Dhiaf dans son Ithâf ainsi que d’autres biographes du cheikh comme son arrière-petit-fils Omar Riahi, auteur de Ta’tîr al nawâhi, (Tunis 1320/1902), ainsi que l’historien contemporain Tahar Djaziri, auteur d’une thèse remarquable sur la vie et l’œuvre de Sidi Brahim, rapportent qu’en dépit de brillantes études, de l’estime que lui témoignaient de grands professeurs de la Zitouna et d’une grande aptitude à l’enseignement, le cheikh, vingt ans après son arrivée à Tunis, vivait encore dans la gêne et la solitude dans sa petite chambre d’étudiant. A bout de patience, le jeune ouléma songea à quitter son pays pour quelque contrée islamique plus accueillante. Etait-il vraiment décidé à sauter le pas ou bien était-ce une manière d’attirer l’attention du pouvoir sur sa situation? Toujours est-il que le puissant ministre du Bey Hammouda Pacha, Youssouf Saheb Ettabaâ, protecteur des savants, ayant eu vent du projet du cheikh lui fit octroyer un brevet de notaire, lui donna une demeure entièrement meublée et lui fournit la somme nécessaire pour se marier dignement. Les conditions matérielles d’une réussite à Tunis étaient désormais réunies et les occasions n’allaient pas manquer.

Ben Dhiaf dans son Ithâf ainsi que d’autres biographes du cheikh comme son arrière-petit-fils Omar Riahi, auteur de Ta’tîr al nawâhi, (Tunis 1320/1902), ainsi que l’historien contemporain Tahar Djaziri, auteur d’une thèse remarquable sur la vie et l’œuvre de Sidi Brahim, rapportent qu’en dépit de brillantes études, de l’estime que lui témoignaient de grands professeurs de la Zitouna et d’une grande aptitude à l’enseignement, le cheikh, vingt ans après son arrivée à Tunis, vivait encore dans la gêne et la solitude dans sa petite chambre d’étudiant. A bout de patience, le jeune ouléma songea à quitter son pays pour quelque contrée islamique plus accueillante. Etait-il vraiment décidé à sauter le pas ou bien était-ce une manière d’attirer l’attention du pouvoir sur sa situation? Toujours est-il que le puissant ministre du Bey Hammouda Pacha, Youssouf Saheb Ettabaâ, protecteur des savants, ayant eu vent du projet du cheikh lui fit octroyer un brevet de notaire, lui donna une demeure entièrement meublée et lui fournit la somme nécessaire pour se marier dignement. Les conditions matérielles d’une réussite à Tunis étaient désormais réunies et les occasions n’allaient pas manquer.

La première, tout à fait inattendue, voire inimaginable pour un ouléma, survint en 1804. Il s’agissait ni plus ni moins que de confier au jeune cheikh une mission auprès du sultan du Maroc Slimane (1792-1822). Jusque-là il était d’usage pour le Bey de confier des ambassades à ses collaborateurs, et en particulier les dignitaires mamelouks, soit auprès de la Sublime porte, soit auprès des puissances européennes. Cette fois, une disette frappant le pays et les guerres napoléoniennes rendant impossible le recours habituel à des achats de blé en Europe, le but de la mission était d’obtenir du royaume chérifien la fourniture de céréales pour subvenir aux besoins de la population. Les choses se présentaient de façon assez compliquée car on savait au Bardo que le sultan n’autorisait pas la sortie des grains de son pays. Il fallait donc négocier de manière serrée d’autant que le monarque chérifien, commandeur des croyants et lui-même érudit, était entouré d’un aréopage d’oulémas et de scribes fort attachés aux joutes littéraires, aux débats juridico-religieux et à la pureté de la langue arabe. Il fallait donc compter sur un personnage à la fois habile, digne de considération au plan académique, capable, par sa haute culture et son éloquence, d’en imposer au sultan et à son entourage.

Un ministre mamelouk aurait été mal à l’aise dans cet environnement. Le Bey se tourna alors vers le milieu des lettrés de la Zitouna, dont les contacts avec la cour étaient étroits puisque les secrétaires de la chancellerie beylicale étaient, pour la plupart, d’anciens élèves des maîtres de la Grande mosquée-université. Après quelques prospections et consultations, la décision fut prise de confier cette ambassade extraordinaire au Cheikh Riahi. Mais pourquoi le choix se porta-t-il sur un homme qui, à l’époque, était un professeur ès sciences religieuses et ès langue et littérature arabes déjà renommé mais qui n’était encore titulaire d’aucune dignité officielle? Il est probable qu’un élément ait joué, en la matière, un rôle décisif.

Quelques années auparavant, en 1801, le cheikh Brahim avait rencontré à Tunis le Cheikh Ali Hrazem, un disciple marocain de Sidi Ahmed al-Tijânî (1737-1814), fondateur de la confrérie soufie al-Tijâniya. Or, Sidi Ahmed, originaire d’Algérie mais réfugié auprès du sultan, vivait à Fès. Brahim Riahi, comme la plupart des oulémas de son temps, participait au mouvement soufi, en particulier la confrérie de Sidi Belhassen, mais le caractère dépouillé de la pratique tijânie et sa spiritualité dénuée de toute forme d’extase ou de transe ne manquèrent pas de séduire l’ouléma qui fut initié à la règle et devint rapidement le plus illustre de ses adeptes en Tunisie. A la dimension sunnite malékite de l’ouléma s’ajoutait ainsi l’appartenance à une obédience bien en vue à la cour marocaine. Durant son séjour au Maroc, Brahim, qui, outre son éloquence devait être aussi un homme de belle prestance, fit une forte impression et la mission fut entièrement remplie. Les échanges poétiques et les démonstrations linguistiques qui tinrent lieu d’arguments dans les négociations plurent au sultan. La visite qu’il fit à Sidi Ahmed al-Tijânî, sa rencontre avec les oulémas et les lettrés de diverses villes contribuèrent à faire apprécier cet ouléma tunisien décidément fort à l’aise dans le royaume chérifien. Les céréales furent livrées et le cheikh Riahi s’en retourna au pays et reprit ses cours et ses efforts pour l’essor de sa confrérie.

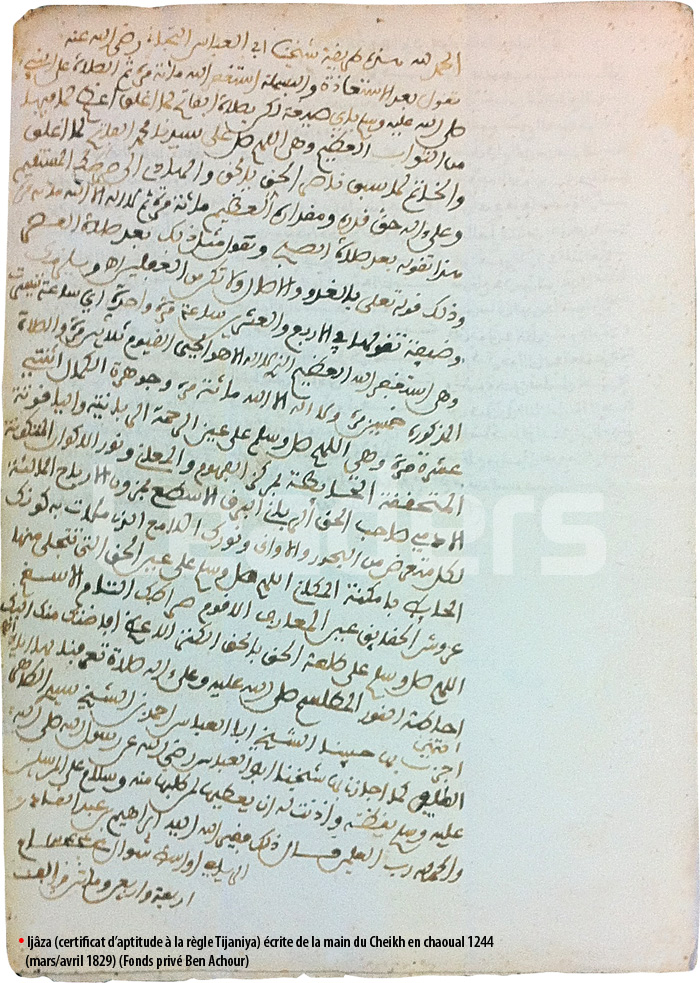

A l’instar des oulémas de son temps, l’essentiel de son activité intellectuelle prenait massivement la forme d’une transmission orale. Il consacrait beaucoup de temps à ses cours qu’il dispensait à la Zitouna et dans d’autres mosquées, oratoires ou médersas. A partir de 1814, il s’installa, ainsi que la plupart des professeurs, dans la mosquée que venait de construire à El Halfaouine son bienfaiteur, Youssouf Saheb Ettabaâ. S’il enseignait beaucoup et en diverses disciplines, le cheikh Brahim —comme la plupart de ses contemporains, du reste— écrivait peu (quelques épîtres, des licences d’enseignement et de transmission de corpus— les ijâza-s—, des poèmes édifiants ou didactiques, des textes commémoratifs, essentiellement). Ce trait culturel répandu chez les épigones musulmans de basse époque était d’autant plus tenace que l’imprimerie ne fut introduite, timidement, qu’en 1860.

Dans un système d’enseignement archaïque comme l’était celui de la Zitouna où la répétition et la mémorisation tenaient lieu de pédagogie, la méthode plus intelligente, plus vive du cheikh Sidi Brahim faisait le bonheur des étudiants qui se pressaient à ses cours. Beaucoup compteraient plus tard parmi la meilleure élite religieuse, lettrée et politique comme ses fils Taïeb et Ali, et Mohamed Bayram IV, Tahar I Ben Achour, Ahmed Ben Dhiaf, Salem Bouhageb, Mohamed-El Aziz Bou Attour et d’autres encore.

En 1806, Hammouda Pacha veut le nommer cadi de Tunis. Fidèle à la tradition qui consistait pour les oulémas à refuser ostensiblement d’assumer une charge considérée comme dangereuse pour le salut de l’âme – mais peut-être aussi par souci de ménager certaines susceptibilités et d’éviter les risques d’une ascension trop rapide – , le cheikh refuse. Devant la détermination du Bey, il fait mine d’obtempérer. Mais le soir venu, il quitte discrètement Tunis pour se réfugier dans la zaouia de Sidi Ali Azzouz à Zaghouan. De guerre lasse, le Bey désigna un des maîtres du cheikh, le célèbre Ismaïl al Tamîmî, et aussitôt Sidi Brahim retourna à Tunis et reprit son enseignement, auréolé du prestige de l’intransigeance de caractère et de la crainte d’Allah.

Parallèlement à sa vocation d’enseignant, Sidi Brahim se consacrait à la confrérie al-Tijâniya et à son essor en Tunisie. Le caractère à la fois mystique et très sunnite de cette règle soufie dépouillée de tout excès séduisait d’ailleurs une grande partie de l’élite religieuse telle que les familles Djaït et Ennaïfar ainsi que du haut Makhzen comme les Djellouli. Attentif à tout ce qui pouvait contester la légitimité du maître, il montait au créneau pour le défendre, à l’exemple de sa réponse au titre éloquent : Mibrad el sawârim (L’Aiguisoir des sabres) à quelque pamphlétaire rigoriste du Proche-Orient qui jugeait que Sidi Ahmed al-Tijânî devait être exclu de l’islam sunnite. Très dévoué à la confrérie, le cheikh n’hésita pas à effectuer un long et pénible voyage pour se rendre à la zaouia-mère des Tijâniyya à Temassine dans le Sud-Est algérien.

Au prestige que lui conféraient sa science et ses cours, l’admiration pour le cheikh se doublait ainsi de la ferveur populaire pour le rajul sâlih, l’homme dont la vertu était telle qu’elle dispensait la baraka protectrice.

Sous le règne de Husseïn II Pacha Bey, il accède, en 1833, à la plus haute dignité malékite en qualité de Kabîr ahl al Choura, plus communément désigné sous le nom de Bâsh-mufti des malékites. Ses fatwas, réponses et épîtres attestent bien entendu ses vastes connaissances théologiques, juridiques et littéraires mais aussi cette élévation d’esprit qu’il partageait avec quelques-uns de ses pairs les plus ouverts. Son érudition s’accompagnait ainsi de cette bienveillance, de cette humanité et de cette indulgence propres au sunnisme modéré. En 1834, à Ras Djebel, un homme de confession musulmane, qui, sommé par son adversaire de jurer sur le Coran qu’il disait la vérité à l’occasion d’un contentieux, répondit que si on lui apportait le saint livre, il le piétinerait. Grand émoi dans la petite cité où l’on porte l’affaire devant le cadi. Le cas était grave puisqu’il pouvait aboutir à l’accusation d’apostasie et donc à la peine capitale. Aussi le magistrat décida-t-il de consulter le Bâsh-mufti Riahi. Celui-ci répondit qu’en dépit du caractère grossier du personnage et de ses propos, son intention n’était pas de commettre un sacrilège et que, pour les juristes, l’important c’est l’intention réelle, non les paroles. Il concluait qu’en l’espèce, une peine de simple correction serait suffisante (O. Riahi, Ta’atir al Nawahi, vol.I). Il y avait également chez Sidi Brahim, par son interprétation intelligente de la charia et sa connaissance des hommes et de la politique, une remarquable vigilance quant à la tendance du pouvoir despotique à faire cautionner ses mesures arbitraires par les oulémas. En 1846-47, le gouverneur de Porto-Farina, personnage tyrannique, réquisitionne les fils du cadi de la région pour les faire travailler de force dans son domaine. Le père, sans illusion quant à une prompte justice du Bey, court se mettre sous la protection du consul d’Angleterre à Tunis qui fit pression sur le gouvernement beylical et obtint la libération des malheureux.

Ce recours d’un magistrat musulman à la protection d’un chrétien suscita une certaine émotion. Consulté par la chancellerie beylicale, Brahim Riahi fit savoir que le cadi, confronté à un inadmissible abus de pouvoir, a eu parfaitement raison de chercher refuge auprès d’un non-musulman et qu’il n’était donc pas question de le limoger pour cet acte tout à fait légitime aux yeux de la loi religieuse, étant donné le despotisme inique des autorités musulmanes. Sidi Brahim saisit cette occasion pour prévenir qu’il n’accepterait jamais de faire cautionner par la religion - au nom d’une prétendue conformité du pouvoir à l’avis de la charia - les agissements inadmissibles des agents de l’Etat au détriment des sujets. Forte personnalité, il figure parmi les oulémas restés célèbres dans les annales musulmanes pour leurs reproches adressés aux princes. Au retour de son voyage en France, nous dit Ben Dhiaf, Ahmed Bey eut ainsi à subir une remontrance du cheikh sur ce voyage «à un moment inopportun» en raison des abus de plus en plus nombreux des autorités à l’égard d’une population déjà éprouvée par la crise.

Avec cet esprit de juste compréhension du droit islamique qui le caractérisait, le cheikh Brahim Riahi avait applaudi à la décision du même Ahmed Bey d’abolir l’esclavage en 1846. Il semble aussi – en tout cas, le ministre réformateur Khérédine l’affirme dans son ouvrage Aqwam el massâlik – qu’il ait donné son soutien au courant réformiste naissant.

Comme tout un chacun, il lui arrivait de sortir de ses gonds, notamment lors de l’incident qui l’opposa à son élève, le Cheikh El Bahri Ben Abdessatar, cadi de Tunis. A l’origine de l’affaire, une divergence d’opinion entre les deux magistrats sur une affaire de tutelle d’enfant. Comme toujours, et à l’époque encore davantage, contester le point de vue du maître par l’élève passe difficilement. Le Cheikh El Bahri compliqua les choses car, durant l’exposé de ses arguments en présence du Bey, chef suprême de la magistrature, il fit preuve d’insolence à l’égard du Bâsh-mufti. Ulcéré, celui-ci, ira se plaindre devant le tombeau du Prophète à Médine et demander un juste châtiment à l’occasion de son pèlerinage en 1837. On débat encore aujourd’hui dans les milieux érudits pour dire qui des deux cheikhs avait raison. Il est cependant un fait qui impressionna les contemporains: dès avant le retour du cheikh, Mustafa Bey, qui avait tranché en faveur du Cadi El Bahri, mourut. Et ce dernier disparut quelques mois à peine après le retour de Sidi Brahim. Tout le monde jugea que ces morts subites étaient une preuve de la redoutable efficacité d’une baraka vengeresse… Le fils et successeur du bey Mustafa, Ahmed Pacha Bey, bien que réformateur, manifestait cependant une véritable dévotion pour les chérifs, les oulémas et les saints. Convaincu que la mort de son père était un signe divin, il redoubla d’attention et de prévenances à l’égard de Sidi Brahim.

C’est Ahmed Bey encore qui lui confie une mission politique délicate auprès du Sultan ottoman (juin-octobre 1838). Il s’agissait d’obtenir du gouvernement impérial de revenir sur sa décision de réclamer à la régence de Tunis une contribution financière. Il réussit à obtenir un ajournement sine die de la mesure. En 1839, sans doute en récompense du succès de sa mission à Constantinople, et tout en gardant ses fonctions de Premier mufti malékite, il est nommé imam prédicateur de la Grande mosquée, devenant ainsi le premier ouléma à interrompre l’usage qui s’était établi d’une succession des membres de la même lignée d’ascendance prophétique des Chérif- et- Mohsen à la chaire de la Zitouna. Sidi Mahmoud I Mohsen, à qui revenait, en principe, cette dignité était un homme de grande vertu et qui, étant vénéré par tous en sa qualité de descendant du Prophète, n’avait en outre rien à prouver, accepta de bonne grâce la décision du prince et garda avec celui à qui il allait succéder en 1850 les meilleures relations du monde.

Les homélies du vendredi du haut de la chaire de la Grande mosquée, nourries de la haute érudition du Cheikh et de son souffle mystique, drainaient une foule nombreuse et, aujourd’hui encore, leur style et leurs thèmes inspirent bien des prédicateurs. Hormis les thèmes traditionnels des khotba-s hebdomadaires sur les moyens de parfaire sa foi et sa pratique religieuse, les prêches de Sidi Brahim traitaient souvent de sujets en relation avec les difficultés de l’heure et en particulier la dénonciation des multiples exactions des représentants du pouvoir. Evidemment, il n’était question ni de s’en prendre ouvertement au Prince, considéré en l’occurrence comme le juste chef des croyants de Tunisie, ni d’appeler à la protestation, mais enfin le message était suffisamment clair pour ne pas être compris autrement que comme un appel pour une plus grande équité de la part du Bey. Pour les auditeurs, il était explicitement recommandé de faire preuve de plus de rectitude, meilleur moyen d’épargner au pays l’injustice et, pire encore, la discorde. Les sermons de Brahim Riahi contribuaient également à renforcer la culture sunnite modérée qui cautionnait les traditions populaires de la vénération des chérifs, de la visite aux tombeaux des saints et à leurs zaouias. Le rappel du haut du minbar de la Zitouna du caractère tout à fait licite de l’appel à l’intercession de ces pieux personnages n’était pas fortuit. On sait, en effet, que déjà à la fin du XVIIIe siècle, la doctrine wahhabite cherchait à pénétrer ici, comme dans tout l’empire ottoman, et que les oulémas de Tunis se mobilisèrent pour condamner son puritanisme excessif. Cet esprit de modération et de tolérance, Sidi Brahim, comme certains de ses grands collègues, l’étendait naturellement aux autres confessions. Tahar Djaziri affirme que le Cheikh n’hésitait pas à censurer certaines discriminations et mesures vexatoires à l’égard de la communauté juive.

En 1850, une épidémie de choléra frappe Tunis. Le fils de Sidi Brahim, brillant professeur à la Zitouna, est atteint par le fléau et succombe. Le cheikh fut en la circonstance d’une dignité et d’un courage remarquables. Il donna la preuve à ses contemporains que le croyant sincère doit considérer une telle perte comme un ibtilâ’, une épreuve divine qu’il faut supporter avec patience et foi en la volonté de Dieu. Lui-même fut emporté quelques mois plus tard par l’épidémie, le 7 août 1850. Une foule considérable assista à ses obsèques en présence du Bey. Ainsi s’éteignit à 83 ans celui que les contemporains eurent raison de qualifier de « Savant de l’époque et Bénédiction du pays» (‘Âlim al ‘asr wa Barakat al misr) car il sut incarner la noblesse de l’islam sunnite modéré: la vaste érudition, la sérénité dans la foi et l’aptitude à assurer la cohésion de la communauté des croyants autour des valeurs de tolérance et de modération. Ayant connu six beys (Hammouda, Othman, Mahmoud, Husseïn, Mustafa et Ahmed) et s’étant imposé dans ses multiples activités comme professeur, chef de la magistrature malékite, imam de la Grande mosquée Zitouna, chef vénéré de la confrérie tijâniya mais aussi envoyé extraordinaire du Bey, Sidi Brahim constitue un bel exemple de l’alliance réussie entre les oulémas de Tunisie fidèles à la tradition d’allégeance au pouvoir (allégeance revendiquée, certes, mais qui n’empêchait pas de formuler des avis contraires ni même de faire des remontrances) et les beys husseïnites qui, depuis les origines en 1705, menèrent, avec constance, une politique en faveur des oulémas et de leurs deux institutions-phares de la mosquée-université de la Zitouna et de la magistrature religieuse. Cette alliance contribua ainsi fortement à l’affermissement du caractère national de la dynastie.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

.jpg)