De l’altérité de la démocratie grecque et des démocraties occidentales contemporaines

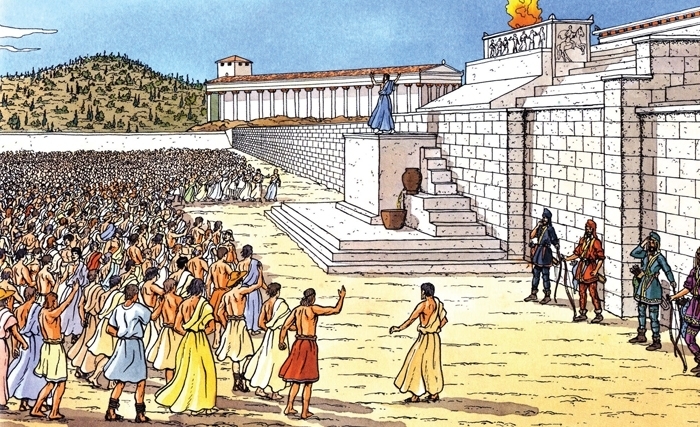

L’idéal-type du pouvoir, dans le monde antique, fut longtemps celui de la cité-état. Dotée d’un territoire agricole et de ressources plus ou moins importantes, la cité concentrait dans la ville proprement dite, au cœur de son territoire, l’essentiel de l’activité économique et politique. Comme le mot civitas à Rome, le terme polis, qui désigne en Grèce la cité, cumule à l’époque classique trois significations. Il désigne les institutions, la constitution de la cité, comme il peut signifier l’ensemble du corps des citoyens. Et il désigne aussi, bien entendu, la ville, l’agglomération, là où s’organise la vie matérielle des habitants.

La polis était donc, d’une part, une association morale et juridique et, d’autre part, une entité matérielle, un état constitué. C’est au sein de cette entité matérielle que naquit, dit-on, la démocratie.De nos jours, on considère souvent cette démocratie grecque, la démocratie athénienne en particulier, comme l’ancêtre des différentes démocraties occidentales contemporaines, en dépit cependant d’une défaillance, celle de l’esclavage, qu’on impute à un défaut, une carence inhérente à cette époque. Mais on omet de souligner que l’esclavage ne constitue pas une simple défaillance, une imperfection contingente. On n’explique pas assez qu’il s’agit, en réalité, d’un trait caractéristique, d’un indice révélateur, qui affecte gravement le système démocratique et montre clairement que la démocratie grecque n’a que le nom en commun avec les démocraties occidentales actuelles. Il suffit, pour s’en convaincre, souligne P. Veyne1, de lire Platon dans Les lois.

Dans ce texte, comme dans plusieurs autres, il est précisé que la démocratie grecque débute par un tri initial, par un parti-pris sélectif. Les fondateurs de la cité, les conditores comme on dit en latin, commencent par choisir, parmi les habitants de l’agglomération, ceux qui seront dotés de la citoyenneté, ceux qui composeront la cité, au sens politique et juridique du terme. Il s’agit là d’un geste fondateur. On laisse évidemment de côté les esclaves; on ne retient pas, non plus, les métèques, c’est-à-dire les étrangers domiciliés, et on exclut également les pauvres, dépourvus d’un patrimoine. A une exception notoire cependant, celle d’Athènes, qui fit, au Ve siècle av. J.-C., des démunis, aussi, ses citoyens.

Dans la cité platonicienne idéale, le corps civique est ainsi composé d’une dizaine de milliers de citoyens, pour une population huit fois supérieure. Avec leurs femmes et leurs enfants, les citoyens devaient compter, en effet, près de 40.000 personnes, alors que la population totale atteignait environ 80.000 âmes, en adjoignant plus de 30.000 esclaves et quelque 10.000 métèques. A Athènes, après les nouvelles réformes d’Aristide en 477, puis celles de Périclès en 460 av. J.-C., on comptait une population totale d’environ 400.000 personnes, comprenant quelque 200.000 esclaves et 70.000 métèques. Sur les 130.000 personnes restantes, il faut retrancher les femmes et les enfants, si bien que le nombre des citoyens n’excédait pas 30 à 40.000 individus. La démocratie athénienne, sans doute la plus ouverte, présentait ainsi un corps civique dix fois moins nombreux que celui de la population totale; elle ne dépassa guère ces limites, qui étaient celles de la cité antique, avec son économie fondée entièrement sur le travail servile.

A cet égard déjà, les démocraties occidentales contemporaines sont, par essence, tout à fait différentes. Dans un territoire donné, considère-t-on, vit une population fixée à demeure, qui travaille et déploie une activité sociale. La tâche qui incombe au système démocratique est de pourvoir cette population d’un Etat, doté d’une constitution politique. Contrairement à la démocratie grecque, les démocraties occidentales ne décrètent pas au préalable la nécessité d’un tri parmi les habitants, du choix de ceux qu’elles considèrent ou non comme citoyens. C’est l’ensemble de la population durablement installée dans le territoire qui est concerné.

Dans l’Antiquité, d’ailleurs, le mot démocratie n’avait pas, sémantiquement, le même sens que de nos jours. Composé du substantif grec démos (peuple) et du verbe kratein (gouverner), il exprimait, pour chaque citoyen de la cité antique, le pouvoir de débattre, de décider en commun avec les autres et également de juger, de prononcer sentences et jugements. Le citoyen avait ainsi la liberté réelle et entière d’intervenir dans tous les domaines politiques et judiciaires. Mais nonobstant cette liberté, ni les citoyens, ni à plus forte raison les autres individus de la cité n’avaient des droits. Alors que ce qui est fondamental dans les démocraties occidentales, c’est la conception de la personne privée et de ses relations publiques avec la société. C’est cette conception, en effet, que traduisent les statuts de droit privé et de droit public. La liberté des anciens était donc, en réalité, un état de fait; elle n’a jamais été un droit, comparable au droit que tout citoyen occidental est susceptible d’opposer à l’Etat. Tandis que les temps modernes ont permis à l’individu, en Occident, de conquérir des droits reconnus, opposables à l’Etat et à la religion, les Athéniens ne disposaient que d’une liberté de fait et d’un pouvoir politique: celui de voter, de légiférer et de juger. Mais cette liberté et ce pouvoir n’ont jamais accordé, ni permis à l’individu, d’acquérir des droits reconnus par l’Etat et susceptibles de lui être opposés. Notons, par ailleurs, que s’ils ne sont ni vraiment reconnus, ni véritablement mis en application, il ne suffit pas de consigner ces droits dans les textes fondateurs des Etats contemporains dotés de constitutions, pour se proclamer un Etat démocratique.

Aristote écrit, par ailleurs, que l’homme est un animal politique ; ce qui signifie que le tèlos de l’homme, comme disaient les Grecs, Úc’est-à-dire son accomplissement, c’était de s’adonner à la politique en vivant dans une cité. A l’époque antique, il existait, en effet, entre les communautés, une différenciation semblable à celle qui, entre les personnes, séparait les hommes libres des esclaves. Toute communauté qui ne vivait pas dans une cité, toute communauté sans organisation civique était ainsi considérée comme barbare. Comme l’Etat- nation occidental, à l’époque moderne, la cité était en effet, pour les Grecs, la marque de leur supériorité sur les Barbares et sur les Orientaux. La marque d’une prééminence sur la peuplade et la tribu, semblable à la supériorité des citoyens d’une démocratie contemporaine, à leur prééminence sur les sujets d’un potentat oriental. Ce qui renforce l’idée que la cité était réservée à des privilégiés.

Certes, à Athènes, le cadre des privilégiés avait dépassé le cercle étroit des possédants, dotés d’un patrimoine. Il avait été élargi au «peuple», à l’exclusion bien sûr des esclaves et des métèques. Mais Athènes, pensait-on, faisait preuve d’un laxisme abusif. «En si bon chemin, fait dire Xénophon à un Athénien, on en viendrait à titulariser dans la cité des mendiants» (Helléniques, II, 3,48). Dans sa cité modèle, Platon écarte d’ailleurs toute tolérance, tout laxisme, en exigeant que l’ensemble des citoyens doivent y posséder un patrimoine. Débarrassés des soucis matériels, ils pouvaient se consacrer entièrement à la vie civique. Ainsi ils vivraient dans une cité parfaite, totalement différente des tribus amorphes des barbares, ainsi que des peuples passifs des royaumes, et des sujets résignés et apathiques des Orientaux. Les vivres seraient fournis, en quantité suffisante, par le labeur des esclaves dans les fermes des citoyens, qui seraient déchargés également des moindres travaux quotidiens, grâce à une nombreuse et docile domesticité. Leurs seules tâches économiques se borneraient alors à la supervision de leurs propriétés et à la gestion de leurs biens, tout en surveillant la croissance de la productivité et en organisant les échanges avec les marchés. Loin de viser une maximalisation des profits, à la manière capitaliste, l’activité économique des citoyens serait ainsi cantonnée à une bonne gestion familiale.

Avec des citoyens suffisamment nantis pour s’adonner, leur vie durant, aux loisirs, aux fêtes et au militantisme politique, cette cité de Platon n’était, cependant, qu’une cité idéale. La réalité des exigences socioéconomiques ne pouvait qu’entraîner une dérive qui aboutit, peu à peu, à la transformation de la démocratie directe en gouvernement des notables, dès les débuts de l’époque hellénistique. A Athènes certes, dans l’ecclésia, cette assemblée des citoyens élargie aux pauvres, le petit peuple était encore fier, au IVe s. avant le Christ, de continuer à dire son mot dans les affaires publiques, politiques et économiques, nationales et internationales. Mais chez les pauvres ne cessait déjà de s’ancrer le respect pour le rang social des riches, pour la table des valeurs imposée par les notables. Toute remise en cause de la hiérarchie sociale avait été rapidement bannie et il suffisait, au petit peuple, de jouer son rôle dans l’arène politique, d’affirmer sa dignité et de faire partie des jurys dans les procès. Sachant que leur ascendant n’était guère contesté, les riches se permettaient, à leur tour, de faire preuve de paternalisme et de concéder à la cité athénienne son laxisme démocratique. Leur puissance politique adossée à leur hiérarchie sociale leur paraissait, en effet, intacte et respectée par le petit peuple.

Un classement établi par Sammy Samooha, sociologue à l’Université de Haïfa, distingue quatre variétés de régimes démocratiques: la démocratie libérale est peut-être la plus accomplie. Elle représente l’ensemble de la société qui réside dans son cadre territorial, sur une base d’égalité totale entre ses citoyens, et sans autres considérations liées à leurs origines ou à leur culture. Dépositaire et gardienne stricte des lois et des droits, son intervention dans les choix culturels de ses citoyens est minime. Les Etats scandinaves et, dans une moindre mesure certains parmi les Etats anglo-saxons, pourraient être classés dans cette catégorie. La démocratie républicaine intervient beaucoup plus dans la cristallisation de la collectivité nationale, avec beaucoup moins de tolérance et un grand effort d’intégration des identités culturelles minoritaires dans une culture nationale globale. C’est le cas de la France, crispée jalousement sur son identité nationale. La démocratie polysociale, qu’illustrent les régimes démocratiques suisse, belge et canadien, reconnaît par contre les groupes culturels et linguistiques; elle favorise leur totale autonomie, avec une représentation égalitaire au niveau national, et un droit de veto en ce qui concerne les décisions communes. La démocratie pluriculturelle, enfin, respecte la diversité des cultures et l’institutionnalise même en quelque sorte, sans tenter d’imposer aux minorités une culture dominante; tout en leur accordant des droits collectifs. La Hollande et la Grande-Bretagne en offrent des exemples probants.

Israël, par conséquent, ne peut être classé dans aucune de ces catégories. Il ne se considère pas comme l’expression politique de la société civile vivant à l’intérieur de ses frontières qui, d’ailleurs, ne sont toujours pas définies. Le principe central de la souveraineté de l’ensemble du peuple de l’Etat d’Israël n’est donc pas respecté. L’idéologie sioniste, de surcroît, particularise ses citoyens juifs, ainsi que tous les juifs du monde vivant à présent et jusqu’à la fin des temps. S’il concède à ses non-juifs certains droits de citoyenneté démocratique, ainsi que des élections libres et la liberté d’expression et de réunion, il leur dénie par contre l’égalité civile et politique. Il limite ainsi aux juifs, et à eux seuls, l’essentiel des biens publics, des terres et des ressources, par le biais de sa législation. Cette définition de l’Etat par la distinction entre juifs et non-juifs et ce refus acharné de faire d’Israël la république de l’ensemble des citoyens rompent nettement avec les principes fondamentaux d’une démocratie, de quelque type que ce soit. Il convient donc de ne pas compter l’Etat d’Israël parmi les démocraties occidentales, mais plutôt de le définir comme une ethnocratie libérale, dont le rôle principal est de représenter et de servir non pas un démos, un peuple civique, mais un ethnos biologique et religieux exclusif et discriminatoire, bien que fictif quant à la réalité et à l’historique de cette «ethnie».

Ammar Mahjoubi

(1).jpg)